典型的英國村莊布萊克唐,發生一起謀殺案。

剛被調離主播職位的外派記者安娜.

負責調查案件的警探傑克.哈珀基於安娜與這起案件的關聯性,

內容節錄

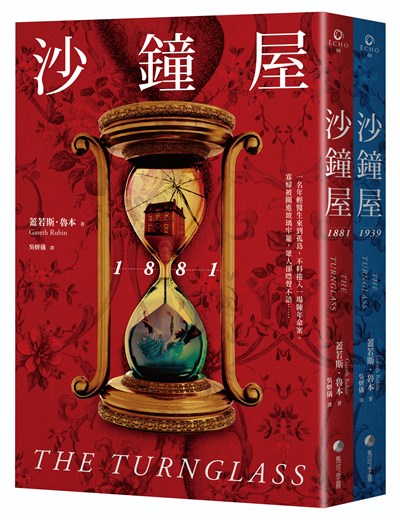

《他和她的,謊》

安娜.安德魯斯

星期一06:00

星期一一直是我最喜歡的一天。

一星期是個重新開始的機會。

就像一塊夠乾淨的黑板,過去的痕跡幾乎都被抹去,只有曾犯下過錯的自己能依稀辨認出那痕跡。隱隱約約,尚未完全消失。

我發現大家都跟我相反,沒有人喜歡一個星期開始的第一天,但我就是愛。我對世界的看法往往有些與眾不同。當你從小就位在名為「生活」的舞台邊緣時,很容易看穿台上跳舞木偶的祕密。一旦你看到了它的線,就會知道是誰在拉著木偶,之後便很難再享受表演。我現在可以負擔得起劇院裡任何想要的位置、選擇喜歡的視角;但我永遠不會選擇那些只能俯視別人,看起來時髦的劇院包廂。我不喜歡回顧過去,但這不代表我不記得自己的出身。我為取得生活的入場券而努力工作,邊緣的便宜座位對我來說,仍然很合適。

我早上不用花很多時間準備—化妝對我沒有意義,因為當到達工作地點時,別人只會幫我卸妝,然後重新上妝—我也不吃早餐。我不怎麼吃東西,但我喜歡幫別人做飯。看來,我比較喜歡提供食物。

我在廚房稍作停留,拿起裡面裝著自製杯子蛋糕的保鮮盒。我幾乎不記得自己做了這些蛋糕。那時已經很晚了,肯定是在我喝完第三杯口感酸澀的白酒之後才開始動手。我比較喜歡紅酒,但那會在嘴唇上留下明顯的痕跡,所以只在週末喝。我打開冰箱,注意到昨晚的酒還沒喝完,於是我直接用瓶子一口乾掉,然後帶著空瓶離開房子。星期一也是收垃圾的日子。一個獨居者的回收桶竟然是滿的,而且裡面主要是玻璃製品,哇。

我喜歡步行上班。這個時候的街道相當空曠,很寧靜。我穿過滑鐵盧橋,穿過蘇活區,朝著牛津圓環前進,同時聽著《今日》節目。其實我比較喜歡聽音樂,有時來點魯多維科的古典音樂,有時會聽泰勒絲.斯威夫特的流行歌曲。這取決於心情—我的個性有兩個非常不同的面向—而且完全相反,我忍受著中產階級英國人認為悅耳的口音,他們以為我也如此認同著;但這樣的口音對我來說仍然很陌生,儘管我的聲音聽起來也是如此。但是我並不總是以這種方式說話。我主持BBC的《一點鐘新聞快報》將近兩年,仍然感覺自己是一個騙子。

我走近那個被拆開的紙箱,那個紙箱最近一直困擾著我,那是街友的紙箱。從中能看到一根金髮從紙箱頂部伸出來,所以我知道她還在那裡。我不知道她是誰,只知道如果生活有所不同,她可能是曾經的我。我十六歲離家,那時候只是感覺非走不可。我現在要做的事情並不是出於善意,而是源於心中道德指標出錯。就像我去年在一家救助站做義工時一樣。我們所過的生活,很少是自己應得的。於是會以各種方式付出,當作彌補,無論是用金錢、內疚還是後悔。

我打開塑膠盒,把其中一個精心製作的杯子蛋糕放在人行道上,就放在她的紙箱和牆壁之間的位置,這樣她醒來時就會看到。然後,我擔心她可能不喜歡或不欣賞我做的巧克力裝飾—就我所知,她有可能是糖尿病患者—所以從錢包裡拿出一張二十英鎊的紙鈔,壓在蛋糕底下。我不介意她把錢拿去買酒;因為我自己也會這樣。

BBC廣播四台讓我感到煩躁,所以我關掉那位政治家在耳邊的謊言。他們說謊技巧排練過度,和那些有著現實問題,並且活在現實中的人完全無法共鳴。儘管如此,我永遠不會當著其他人的面,或在節目中,說出這樣的話。無論我心裡感受如何,我的工作要求我保持中立。

也許我也是個騙子。我選擇這個職業,是因為我想講出真相。我想講述那些最重要的故事,那些我認為人們需要聽到的故事。我希望這些故事能夠改變世界,讓世界變得更好。但我太天真了。如今媒體人比政治家更具有權力,假若我連自己的故事都無法坦誠地講述:「我是誰、我來自哪裡、我做了什麼」,那麼我對這世界訴說真相,又有什麼用呢?

我像往常一樣,將這些想法埋藏起來,鎖在我腦海中安全的祕密盒子裡,推到最深處、最後面的黑暗角落,希望這些想法不會又跑出來。

我走完最後幾條街道,來到廣播大樓,在手提包裡尋找那張常常找不到的通行證。結果手指卻摸到了一罐薄荷糖。我打開那小罐子,將一小片白色三角形放進嘴裡。小小的糖片發出抗議聲,吃起來像藥丸。早上會議前,口中帶著酒氣可不是什麼好事。我找出證件,踏進旋轉玻璃門,感覺好幾雙眼睛看向我這邊。沒關係。我相當擅長在別人面前扮演好他們心中我該有的樣子。至少在表面上是如此。

我記得每個人的名字,包括那些正在打掃地板的清潔工。對人友善幾乎不花什麼成本,儘管早上喝了點酒,但記憶力仍然非常好。我通過安檢流程—現在比以前更加嚴格,這樣的世界也是我們自己造成的—凝視著新聞室,這裡感覺像是家,位於BBC大樓的地下室,從每個樓層都可以看到,裡面看起來像一處明亮並且紅白相間的開放式空間。幾乎所有空間都塞滿了螢幕和辦公桌,每個辦公桌後面都坐著一位風格獨特的記者。

這些人不僅是我的同事,也像是代理家庭,替代我並不存在的真正家庭。我快要四十歲,沒有其他家人。沒有孩子、沒有丈夫,或者該說……不再有了。我在這裡工作了將近二十年,與那些有人脈或背景的人不同—我從最底層開始。中間雖然繞了點路,成功的踏腳石有時還有點滑,但最終還是達到了我想要的目的地。

耐心是生活中許多問題的答案。

前新聞主播不得不離開,幸運之神向我微笑。那位主播提早一個月分娩,正好在午餐時間快報前五分鐘,她的羊水破了,所以我得到了機會。那時我剛剛結束育兒假,比原定計畫提前回來工作;再說,我當時是新聞室中唯一具有主持經驗的通訊記者。這一切都是不斷加班、夜以繼日,不斷接下其他人不願意接的班次所累積下來的成果。我是那麼渴望得到能在職場上晉升的任何機會。主持全國性的快報一直是我一生的夢想。

那天沒有時間化妝。他們匆忙讓我上台,並盡力幫我撲了些粉,戴上麥克風。我在電視提示器上練習讀取標題,導演在我的耳機中下達指示,語氣冷靜又友善。他的聲音使我情緒穩定。我對那個半小時的節目記憶甚少,但我確實記得之後的祝賀。才不到一個小時,便從新聞室的無名小卒變成網路新聞主播。

我那略微駝背的老闆被稱為「瘦瘦控制員」,那是《湯瑪士小火車》裡的一個角色。雖然看起來身材高大,但內心是個小男人,還有點言語障礙,無法發字母R的捲舌音,也讓新聞室的其他人有點瞧不起他。他從來就不擅長安排不同人員排班,因此在我成功首秀後,他決定讓我填補那整個星期的所有時間。接著又延續下一個星期,我本來只是作為通訊記者職位的合約,成了一份為期三個月的新聞主播合約,之後又延長到六個月、再來又延長到年底,伴隨著一點小小的加薪。當我開始主持節目時,收視率上升,所以我繼續留任。前新聞主播從未回來過;因為她在育兒假期間又再次懷孕,自那以後就再也沒見過她。差不多過了兩年,我仍然在這裡,並期望隨時能續簽最新的合約。

我坐在編輯和主要製片人之間,然後用一張抗菌濕紙巾擦拭我的桌子和鍵盤。新聞室從不休息,不知道晚上誰在這裡過夜。很不幸地,並非每個人都能達到我的衛生標準。我打開節目表,並微笑了一下;看到自己的名字在頂部,仍然感到有點激動。

新聞主播:安娜.安德魯斯

我開始撰寫導讀,每篇報導都要。不管大眾是怎麼想的,我們不只是報新聞,也會撰寫內容。至少我是這樣做的。新聞主播就像普通人一樣,有各種各樣的差異。有一些人自以為是到無以復加的地步,我很驚訝他們還好意思坐下來,泰然自若地讀提示器上的文句。如果人們知道一些所謂的「新聞自由」在幕後的行為,肯定會感到震驚。但我不會說出來。新聞業的競爭像障礙賽,而非機會把握賽。要爬到頂端需要很長時間,一點錯誤舉動,可能就要重回谷底。這行業裡,攝影機比人更重要。

就像以往早晨那樣,時間飛速過去:節目表持續推進、與駐外記者交談、與導演討論新聞圖表和畫面呈現。幾乎總有一排記者和製片人在我旁邊等著與編輯說話。更多時候,他們是為了自己的節目或雙向訪談要求延長時間。

所有人都想要有更多時間。

我一點也不懷念這樣的日子:乞求更多鏡頭。以前沒有機會時,總是為此焦慮不安。簡而言之,就是沒有足夠時間能完整報導。

團隊的其他成員非常安靜。我迅速向左瞥了一眼,注意到製片人的螢幕上有最新的排班表。她發現我看到後,立刻關上。在新聞室中,除了突發新聞外,排班表是第二帶來壓力的東西。班表常常晚發布,並且很少能讓大家滿意,尤其是那些不受歡迎的班次—晚班、週末班、夜班—總會有人抗議。現在我上班是從星期一到星期五,已經超過六個月沒有請假了,我和其他可憐的同事不同,我不擔心排班的問題。

節目開始前一小時,我前往化妝室。那是個可以逃離噪音的好地方,相對於新聞室吵個不停,這裡相對平和跟安靜。我頂著一頭平整齊肩的栗色髮型,臉上覆著高級粉底,話說回來,我上班時的妝比我婚禮時還要多—我壓抑住這個念頭,不讓它繼續浮現,我意識到手指上有一處凹痕,那曾經戴著婚戒。

節目大部分按計畫進行,雖然在我們直播期間出現了一些臨時更改:一些突發新聞、一則遲來的電視報導、演播室裡的一台攝影機小故障以及華盛頓的連線出問題。我不得不在切斷在唐寧街表現得過於熱情的政治記者報導後,倉促收尾。那位政治記者經常超過被分配到的時間;有些人真是太有表現欲了。

我等著現場直播的氣象預報結束,準備和觀眾道別,然後要開檢討會議。節目結束後,沒有人想多留一分鐘,大家總是比我先離開。這個會議的參加者都是記者和製片人,也有其他部門的代表參加:國內新聞、國際新聞、編輯、影像處理,還有「瘦瘦控制員」。

我順道經過自己的座位,拿出家裡帶來的保鮮盒,要和大家一起參加會議,心中渴望與團隊分享最新廚藝。我還沒告訴任何人今天是我的生日,但也許我會不小心說溜嘴。

我穿過新聞室走向他們,看到一個不認識的女人,於是稍微駐足。她背對著我,有兩個穿著相同的衣服的小孩站在她身邊。我注意到同事們已經在品嚐可愛的杯子蛋糕。那些蛋糕精緻到不像是自家製作,更像是買來的高級貨。然後我注意到那個分發杯子蛋糕的女人,我凝視著她亮紅色的頭髮,齊肩短髮鮮明俐落,像是用雷射刀平切過一樣,襯托出她漂亮的臉龐。她轉過身對我微笑,我感覺像挨了一記耳光。

有人遞給我一杯口感溫熱的普羅賽克氣泡酒,管理層總是在員工離職時,從餐飲部訂購一整台推車的飲品,在這個行業裡經常如此。瘦瘦控制員用一根過長的指甲敲敲杯子,然後開始發言,奇怪的聲音從他薄如餅乾的嘴唇中說出。

「偶們已經等不及妳再次肥歸……」

這是我耳朵唯一聽得懂的句子。我凝視著凱特.瓊斯,那個女人就是之前那位節目主播,她站在那裡,一頭標誌性的紅髮,還有兩個漂亮的小女孩。我感覺身體有點不適。

「……當然,偶們也要感謝安娜;妳不在時,她代理了妳的工作崗位。」

眾人轉頭,向我舉杯致敬。我手在顫抖,希望表情沒有洩露心中真實的情感。

「排班表上有寫,對不起,我們都以為妳已經知道了。」

身旁的製片人小聲說,但我無法回應任何句子。

瘦瘦控制員事後也道歉了。我站在他的辦公室裡,他坐著說話時,一直盯著手看,彷彿努力在他汗濕的手指上,尋找預抄好的字句。他對我表示感謝,並告訴我在過去的時間裡,我做得很出色。

「是兩年。」我開口提醒,當他說到一半,似乎忘了總共是多長時間。

他聳聳肩,好像這兩年也沒什麼大不了的。

「很抱歉,炸是她的工作。她有合約,偶們不能因為她森產就解雇她,就算是森了兩個也一樣!」

他笑了。

但我笑不出來。

「她什麼時候回來?」我問。

他寬廣的額上擠出皺紋。

「她明天回來。這些都寫在……」我看著他試著找到取代「排班表」的替代詞,好像字母R開頭的任何詞都不合適。「……寫在工作表上,已經花表一陣子了。妳回去當記者,但不用擔心,妳還素有機會補她的空缺,像是學校假期、聖誕節和復活節,這些她會請假的期間。我們都認為妳表現得混出色。這裡是妳的新合約。」

我凝視著那張有點皺的白色A4紙,上面是人力資源部慎選的字句。我的目光只專注在一行字:

新聞記者:安娜.安德魯斯

當我走出他的辦公室時,我再次看著她:那位取代掉我的人。我想真相是,我一直都不如她。這是一個可怕的事實,對我自己來說更是如此,但當我看著凱特.瓊斯,那完美的頭髮和完美的孩子,站在那裡,笑著與我的團隊聊天,我真的真的希望她去死。