腳踏車與牛車曾扮要角 回首印度太空計畫路艱辛

(中央社記者林行健新德里25日專電)印度月球登陸器23日完成在月球南極著陸的創舉,成為鎂光燈焦點。回顧印度太空計畫發展史,曾以腳踏車運送火箭,以牛車測試人造衛星,一路走來艱辛,也令印度人感到格外驕傲。

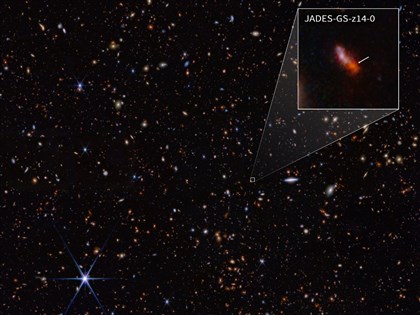

7月14日,印度太空研究組織(ISRO)發射月球飛船3號(Chandrayaan-3),經過繞行地球軌道、月球軌道以及減速降高等複雜程序,酬載的登陸器「維克藍號」(Vikram)於23日成功著陸月球南極,並釋出探測車。

此次著陸成功,讓印度成為繼美國、中國以及當時的蘇聯之後,第4個成功「軟著陸」月球的國家,同時更是首個成功著陸於月球南極的國家。

直播影片短短兩天就累積7569萬次觀看,許多國家領袖向印度致賀,駐印度代表處也在社群網站X(前稱推特)發文說,這項成就再一次展現印度的科學實力與決心。

月球南極的地形複雜,部分區域永久籠罩在黑暗之中,溫度低至攝氏零下230度,對電子儀器挑戰極大,就連俄羅斯於8月11日發射的「月球25號」(Luna-25),也於9天後墜毀於月表。

更難能可貴的是,印度太空部2022-23年財政年度的預算約為新台幣482億3077萬元,遠低於其他國家的類似部門,而月球飛船3號任務耗資約新台幣23億1129萬元,還不到好萊塢電影「星際效應」(Interstellar)拍攝預算的一半。

印度在早期經濟條件不佳的情況下,探索太空之路艱辛,早年印度科學家以腳踏車運送火箭以及用牛車改裝的空間測試人造衛星的照片,迄今還牢牢烙印在老一輩民眾的腦中。

根據ISRO網站,蘇聯1957年成功發射「史普尼克1號」(Sputnik 1)人造衛星,印度太空計畫之父薩拉貝(Vikram Sarabhai)有感於利用科技解決人民問題的重要性,於1962年獲政府支持,籌建印度全國太空研究委員會(INCOSPAR),也就是ISRO的前身。

早期印度太空發展過程相當刻苦,探空火箭僅數十公斤重,發射場設在南部的小漁村,科學家用腳踏車和牛車搬運火箭零件。即使到了1980年代,ISRO仍然資源匱乏,科學家必須利用晚上下課時間,到大學借用電腦進行各種模擬分析。

時至今日,ISRO已成功完成120多次的自家太空任務,包括代號「火星飛船」(Mangalyaan)的火星探測,並且還為其他國家發射400多枚人造衛星。

印度接下來著眼於2025年把太空人送上400公里外的地球軌道。

和其他國家一樣,印度的太空能力也是失敗中學習,即使是這次的月球飛船3號任務,也是建立在前兩代的基礎上。

2008年的月球飛船1號任務與2019年的月球飛船2號任務,都是以登陸器墜毀而告終。

一位台灣學者告訴中央社,印度能在太空領域取得今天的成就,除了科學家們持續努力之外,另一個重要關鍵因素是政府首長給予ISRO足夠的容錯空間,讓科學家敢於放手嘗試,而民眾對於失敗的任務,也是以鼓勵取代苛責。

他補充,太空產業和汽車產業一樣,都能帶動科技進步與周邊產業發展,就印度而言,目前已有超過400家民間大型、中小型企業及新創公司參與ISRO太空計畫,印度的太空經濟估計可於2025年達到130億美元。

他說,台灣也有國家太空中心(TASA),而且是全球晶片研發與生產重鎮,理應可在全球太空經濟大餅中占有一席之地,民眾同樣應給予最大容錯空間,讓台灣可在太空領域異軍突起。(編輯:郭中翰)1120825

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。