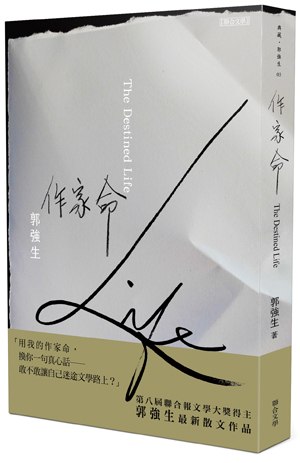

《作家命》是郭強生對於四十年來寫作生命的回顧。「命」的意義複雜,郭強生無意作解命人,而是將命視作一種素質:

「命有兩種,一種是可以與他人交流互動的命,這種命如同藝術家、運動家等的生命,他們可以將自己的生命連繫到我們的生命,而產生美與感動;另一種命則是封鎖在自己的軌跡裡頭,無法與人連結。」

「整理稿件時,我才發現,這些年來特別常討論作家的老去、沒落與悲傷。但在寫作的當下,我並沒有意識到。」

上一本文集中,郭強生對於「命」還沒有那麼強烈的感受。而今,他已能看見更遠的地方,更篤定以文字思索、書寫,回應人生種種艱難。

文章節錄

《作家命》

〈當我們討論愛情〉(節選)

張愛玲的讀者自然不覺得自己與瓊瑤的讀者會有什麼共通處,但是愛情就是愛情,管你是工廠女工還是校園才女,被甩了的時候同樣難堪,越是在乎就輸得越慘。愛戀癡纏本就是俗事,除非不沾。想要追求脫俗,只有在紙上,不存在活生生的兩具肉身之軀間。

我輩不讀瓊瑤者,並非年輕時對愛情不好奇,反而是自以為可以談出一場與眾不同的戀愛,以為憑了智慧就可以洞澈情愛,殊不知,情愛與智慧本是背道而馳的兩樣東西。同樣的錯誤可以一犯再犯,對情人來說不是新鮮事。

瓊瑤筆下的男女愛得可歌可泣,這叫不食人間煙火。沉浸於張愛玲的譏誚冷冽,雲端俯暱紅塵情孽,難道不算是另一種不食人間煙火?

才二十出頭,張愛玲便已寫活了凡夫俗女的小情小愛,看她小說中的女角,不管是白流蘇、葛薇龍、淳于敦鳳、還是丁阿小,只要守住一個男人,日子儘管千瘡百孔,湊和著總能過得下去。但那樣的人生,離二十來歲的張愛玲還很遠,美名與自尊她都不缺,寫下了這些故事更像是當做自我警惕—可千萬別這麼傖俗地上演了一失足成千古恨哪!……

我輩張迷大約都是在青春年少時首次讀到她的作品,自是驚為天人。然後張愛玲就像大學社團裡的某個意見領袖一樣,帶領著一群孩子聚在一起竊竊私語不歇。每個人一開口都模仿了她的聲腔,都喜歡她那種華麗高調的派頭。我們以為她可以帶領我們闖世界。沒參加校園民主運動搖旗吶喊的,暗暗也以張愛玲為師,進行屬於我們的一場「以庸俗反當代」的精神革命。

哪裡知道,這都是烏托邦,對現實人生其實都一樣無知。更不用說,彼時根本不曉,遠在美國的她究竟過的什麼日子。

✽

看完電影,又把小說取出來重讀,依然讀得入神,主要是因為太多的年輕回憶同時浮上心頭。那時我也還沒有戀愛的經驗,以為愛情就該是那樣步步為營,以為人世間真有棋逢對手的某人,能以張腔與我過招調情。

或許,我也只是想調情而已。

那時的我有點自暴自棄,相信一輩子都將與愛情無緣,恐怕這就是我的宿命。

蘇偉貞在她的張愛玲研究《描紅》一書中,有一章節特別談到張愛玲對臺灣同志書寫的影響,認為新一代將張腔發揚光大的,正是同志的書寫。她拿張的作品中不經意流露的同性情誼做為引證,找出類似的描寫也出現在後來的同志作品中。

現在的我再讀到小說〈傾城之戀〉中的那一段話:「精神戀愛的結果永遠是結婚,而肉體之愛往往就停頓在某一階段,很少結婚的希望」,立刻就聯想到在同性結婚無望的年代,這看法未嘗不是許多同志們的自嘲。以張的說法為師,因為只有肉身之愛,難怪成不了連理枝。「以身相許」結果,換得「歲月靜好,現世安穩」足矣,結婚這檔事就別想了。

早年的小說被歸為張派我並不意外,但是《描紅》的論點卻點醒了一個我年少時無自覺的可能:除了文字的魅力與文青都在爭相模仿的風潮外,我在張的故事中是否還找到了另一種寄託?

如果同志在懷春少年時都必須學會壓抑克制,張愛玲筆下那個反愛情的庸俗人世,是否曾讓我得到稍許安慰? 罷了,不過是一群自私自利的男女在算計著得失,從這場遊戲中缺席,也算不得人生太大的損失……

張愛玲筆下的愛情多少都帶了些病態,這似乎也很符合那時的我,沒有愛情可談的自憐。非常喜歡〈花凋〉,簡直覺得那是自己人生的寫照:不是沒有私慕之人,只是因為家庭,因為社會,更因為自己的不完美,只能被放棄:「碩大的自身和這個腐爛而美麗的世界,兩個屍首背對背栓在一起,你墜著我,我墜著你,往下沉。」

那年頭在臺灣,連國外的同志文學翻譯都少見,只能在張的〈花凋〉中撞見了那最接近的、對愛無望的描寫。