從歷史進程來看,人類或許占了某些天時地利,甚而包含生物演化的慧黠才來到現今高度的文明。但這並不代表我們就該比生存在這地球上任一類動物高等或優越。本書是一本以點連接各個面向的體悟之書,從島嶼臺灣文學出發,跟隨著那些隱匿在歷史文本、文化脈絡、藝術創作等領域中遺留的動物腳印,一步步體會那些在書本、曾出現甚至就生活在我們周遭動物們的感受。盼望,能為了人以外的,成為更好的人。

文章節錄

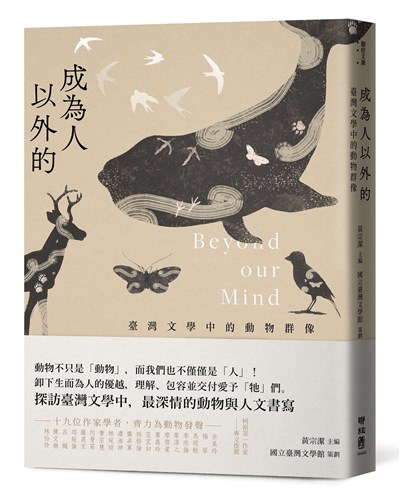

《成為人以外的:臺灣文學中的動物群像》

為了人以外的/黃宗潔

我就讀的那間,位於臺北城西、歷史悠久的國小,曾經有一座動物園。小小的動物園在校園一角,不遠處有我最愛的一棵銀杏樹。下課的時候,我總愛往那兒跑,撿拾樹上掉下來的葉子,然後站在鐵絲網旁看動物。那個年代不像現在,除非特定日子,否則不會在學校拍照,因此我手邊竟沒有留下半張證明那個動物園曾經存在的照片,至於它「存活」了幾年、究竟養過多少動物、牠們的壽命又維持了多久,都不是那個年紀的我會明白,以及深思過的問題。

但我始終記得,那座動物園裡曾有過一隻梅花鹿。小小的空間,牠就站在那裡。印象中旁邊有孔雀、兔子、似乎還有猴子。所有動物混養在一起。動物園的許多細節,都和小學生活一起隨著時間模糊了,但那隻梅花鹿一直停格在我記憶裡,以那側身站著的姿態。

直到後來,我一步步踏入動物保護的場域,又一步步將研究的觸角延伸至將動物關懷與文學研究結合。然後我在鄭麗榕老師《文明與野獸》一書中看見了這段敘述:

一九七○年代,動物園已開始加強與小學的合作,包括將園內繁殖過多的小動物,如珠雞或標本,以教學用途的名義贈與國民小學,協助其設立小型動物園,號稱目的在於「為自然科學教育扎根」……事實上,所謂「過剩動物」的處理,正是反映動物園對生命態度的顯例。

突然間,我彷彿又看見了記憶中那隻梅花鹿。牠應該不是來自動物園的過剩動物,但毫無疑問來自一個民間可以透過管道買賣梅花鹿進行飼養的時代,而這樣的行為被視為自然科學教育的一部分。更重要的是,這讓我清楚地意識到,我們每一個人,其實都參與了漫長的人與動物互動史——不僅是個人層次的,更包括我們知或不知的社會集體氛圍下,看待與對待動物的方式。

身為一個「七○後」,我成長的那個年代,是一個公立小學裡面會出現小型動物園的年代,而它們的存在,則與當時的主流價值息息相關。它可以單純被視為成長記憶的一部分,再理所當然地被遺忘,但無數動物的命運,可能就在這樣集體的理所當然中被牽動、被改變、既而被犧牲,很多人甚至不知道牠們曾經存在過;又或者,不知道牠們的存在背後,發生過什麼。而文學無疑能成為那個幫助我們知道並記住「發生過什麼」的重要管道。它將個體記憶撿拾拼湊,重組集體記憶。人的遭遇如是,那些被忽略、被排除的「人以外的」遭遇,更如是。

長期以來,動物在人類「大寫的歷史」中,往往不是被異化,就是被邊緣化,牠們是珍奇猛獸、是工具幫手、是貼心寵物、是食物獵物,唯獨不是牠們自己。如同黃宗慧在〈以圖文書為鏡〉文中形容的,「當我們想探問真實動物的身影何在時,卻可能發現牠們並非無所不在。有時牠們就僅僅是,不在」。因為不在,所以騷夏在《上不了的諾亞方舟》中,曾描述一段童年時在高雄目睹公開殺虎的回憶,但是「沒人相信我看過殺老虎」;因為不在,所以當2021年吳明益《天橋上的魔術師》改編為電視劇時,片頭中一張殺虎照引發許多觀眾驚駭的反應,甚至難以置信地表示:「那是真的老虎嗎?還是某遊行的抗議道具?」

但是,騷夏的文字同樣讓我們看到,當個人經驗與集體記憶(或者應該說,集體失憶)碰撞,動物的「不在」,就有可能成為「此曾在」。這些散落的記憶碎片,將動物這個很容易被大寫的歷史所略過的對象,透過文學的視域加以補足。作家的經驗與反思,可以是動物的往生咒、安魂曲,或者(借用李喬的作品名)修羅祭。另方面,動物在人類生活中所扮演的種種複雜角色,確實也讓人與動物關係成為理解社會文化脈絡時,不可或缺的一環。若將動物抽離,或僅僅推至背景中,許多生活方式與價值觀的脈絡,亦將斷裂難明。