華特.班雅明被漢娜.鄂蘭譽為「歐洲最後一位知識分子」。少年早慧的他雖筆耕不輟,但因思想過於前衛無法獲得大學教職,納粹當權後流亡歐洲,最終吞藥自盡,享年四十八歲。

班雅明在世時雖受到知識分子推崇,卻直到待阿多諾和鄂蘭編纂其手稿出版才聲名大噪。蘇珊.桑塔格、阿岡本、泰瑞.伊格頓等各個世代學者皆深受其影響。

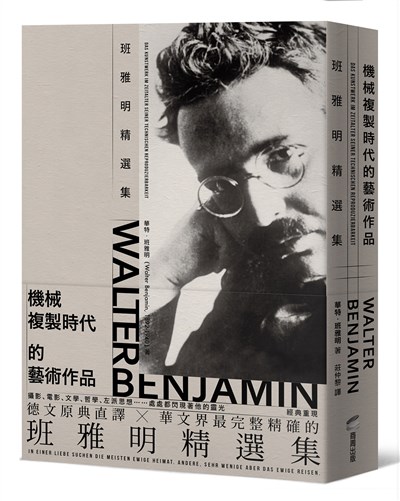

本書分為「美學理論」、「語言和歷史哲學」與「文學評論」三部,收錄最具代表性的十篇作品,讓讀者得以從各個面向理解其思想,一窺二十世紀最偉大的文學心靈。

內容節錄

《機械複製時代的藝術作品:班雅明精選集》(修訂新版)

基本上,藝術作品往往是可以複製的。一個人所做出來的東西,總是可以被其他的人仿製出來。不僅進入藝術行業的學徒為了練習技藝而臨摹既有的藝術品,大師為了讓自己的藝術廣為流傳而複製本身所創作的作品,就連貪財的局外人也為了獲取金錢利益,而從事藝術品的仿冒。然而,藉由機械而複製藝術作品卻是晚近才出現的現象。在人類的歷史上,機械的使用所導致的藝術創新是個斷斷續續的發展過程。雖然每次所出現的發展總是間隔長久,但後來卻愈來愈頻繁。

藝術複製品即使已盡善盡美,依然有所欠缺:原作(Original)的此時此地(Hier und Jetzt),也就是藝術品在本身所在的空間裡那種獨一無二的存在。藝術品的歷史只發生在它獨一無二的存在裡,但從另一方面來看,藝術品在存在期間也受制於自身的歷史。藝術品的歷史並不限於,藝術品隨時間的推移而在物質結構方面所出現的改變,它還包括了藝術品歷來的擁有者。

經由機械複製所生產的藝術複製品,會陷入一種雖不至於侵犯原件或原作的存在、但卻會讓原件或原作的此時此地(獨一無二的存在)失去價值的情況。除了藝術原作以外,那些出現在影片裡的自然風景──舉例來說──也有這種現象。藝術創作的對象會因為機械複製的過程而觸及最敏感的核心,也就是創作對象的真實性。

就真實性這一點來說,自然界的一切當然是無懈可擊的。事物的真實性除了包括事物從出現以來可流傳於後世的一切以外,還包括了本身的物質性存續和歷史見證。由於事物的歷史見證建立在它們本身物質性存續的基礎上,因此,人們在複製這些事物時,不僅失去了它們的物質性存續,同時也無法再保有它們的歷史見證。總之,事物的歷史見證會發生動搖,不過,真正讓事物陷入不穩定狀態的,卻是事物的權威性(Autorität)。

我們可以用「靈光」(Aura)這個概念總結機械複製過程所失去的東西:藝術作品在機械複製時代所喪失的,正是本身原有的靈光。這個失落的過程曾出現一些徵兆,而它的意義已超越藝術領域。一般來說,複製技術已讓藝術的複製品脫離了傳統的領域:複製技術一方面為原作製造出許多複製品,並以大量的複製取代原作獨一無二的存在;另一方面,複製技術卻也讓藝術複製品滿足了欣賞者在各自不同的情況下所出現的需求,而讓這些複製品具有時效性(Aktualität)。這兩個過程大大撼動了從前流傳下來的文物,而對傳統造成了強烈的衝擊──傳統的反面就是人們當前所面臨的危機以及所進行的改革。

我們不妨把前面為了分析歷史事物所使用的「靈光」概念,用於說明什麼是自然事物的靈光,並把自然事物的靈光定義為存在於遠處的獨特現象,雖然它可能近在眼前。當我們在某個夏日的午後躺下歇息,看著地平線上的山脈或注視那根投影在我們身上的樹枝時,我們便已浸潤在這片山脈或這根樹枝的靈光裡。透過這段描述,我們能輕易掌握造成如今靈光消散的社會制約性。靈光的褪去起因於兩種情況,它們都和大眾在現代生活中扮演愈來愈重要的角色有關。換言之:現在的大眾對於「拉近」自己和藝術品的空間距離和情感距離所投注的關切,就和本身那種以接受複製品來壓制藝術原作的唯一性的傾向,同樣地強烈。人們透過持有周遭事物的影像──尤其是描摹原物的照片和圖片──來掌握這些事物本身,已成為他們每天必須被滿足的需求,而且這些經由機械複製而出現在畫報和新聞短片裡的照片和錄影,顯然不同於繪畫。後者跟唯一性和持久性有緊密的關聯性,而前者則跟短暫性和可重複性密切相關。揭開事物的面紗並破壞它們的靈光,正是現代人感官知覺的特性。這種知覺大大地「感受到世間事物之間的類似性」,所以會使用複製的方法而在事物的唯一性之外,找到了它們之間的類似性。由此可見,凡是在理論領域裡因為本身愈來愈重要的統計學意義,而受到人們關注的東西,就會在具象領域(anschaulicher Bereich)裡顯現出來。對人們的思維和感官知覺來說,外在現實和大眾之間的交互作用,就是一種影響力無遠弗屆的過程。