臺捷文學深度交流 文化部長李遠首度回歸作家小野哈維爾圖書館開講

(中央社訊息服務20250913 10:16:16)去(2024)年捷克作家月活動選擇以臺灣作為主題國,成為作家月25年以來首個亞洲國家主題國。訪捷第3日,文化部長李遠特別拜會捷克國家文學館,與館長史戴力克(Michal Stehlík)會面,以及以作家「小野」角色與其他3位臺捷作家於哈維爾圖書館進行文學座談,延續臺灣與捷克文學的深度交流。李遠常說,他最喜歡的總統是同為劇作家的瓦茨拉夫・哈維爾(Václav Havel),所以整天的行程也很「哈維爾」,除了晚上在哈維爾圖書館的座談,他也特別到哈維爾經常去的餐廳,並坐在哈維爾常坐的位置上,隨後也到墓園向哈維爾致意。

捷克國家文學館是捷克文化部轄下的國家級文學單位,位階、屬性及功能與臺灣文學館十分相近。1952年成立至今,肩負收集、整理、記錄與展示捷克文學與書籍文化的發展,包括從18世紀到現在重要文學家甚至重要人物的生活、作品與遺產證明,是捷克最重要的文學保存研究機構。戴力克介紹,文學館在2022年從城堡區斯特拉霍夫修道院園區搬到布本內茨(Bubeneč)的Petschkova別墅,因為空間增加更多展示區,所以有機會嘗試新的文學館概念。

李遠說,2003年才成立的國立臺灣文學館比起捷克國家文學館相對很年輕,所以對於一個文學館的經營,臺灣有許多可向捷克學習的地方。身為文學創作者的李遠與歷史學者出身的史戴力克,兩人特別關注文學跨域、新科技及AI應用的議題。兩人都認為,文學是多數藝術的源頭,臺灣今年成立的「臺灣文學糧倉」,成為文學進行跨域合作、交流的據點;捷克國家文學館則從典藏就廣蒐文學家相關的藝術創作、影像等,同時也在展場中融入藝術創作、影音互動等。

談到新科技及AI議題,李遠以自己的創作經驗直到2003年被提醒是否可用電腦寫作後,他開啟以手機寫作生涯,當以前文學館最值得典藏、展示的手稿,甚至作家與他人的書信,成為手機或電腦文字以後,典藏及展示模式成為文學館下階段的挑戰。史戴力克則說,以捷克國家文學館加起來超過7公里的館藏,如果要全部完成數位化,恐怕需要以現有3倍的人力,還要花上70年才能完成,有了AI之後確實能加速幫助文字判讀等。但是作為歷史學家的他也提出提醒,當AI盛行時,未來更難判定文學作品究竟是人或是AI創作,將來的歷史究竟是「人所書寫或是AI所寫」。

為了因應這些新趨勢及挑戰,史戴力克說,他規劃在明年舉辦「世界文學館長會議」,共同討論文學館在21世紀的挑戰,包含如何介紹文學、如何利用新科技及新技術進行數位化、如何進行協作等,他認為,「這是每一個文學館館長都要面臨的挑戰」。他說,非常希望能夠邀請臺灣文學館館長參加,因為除了歐洲,相信來自臺灣的經驗一定能擴展大家的視野。

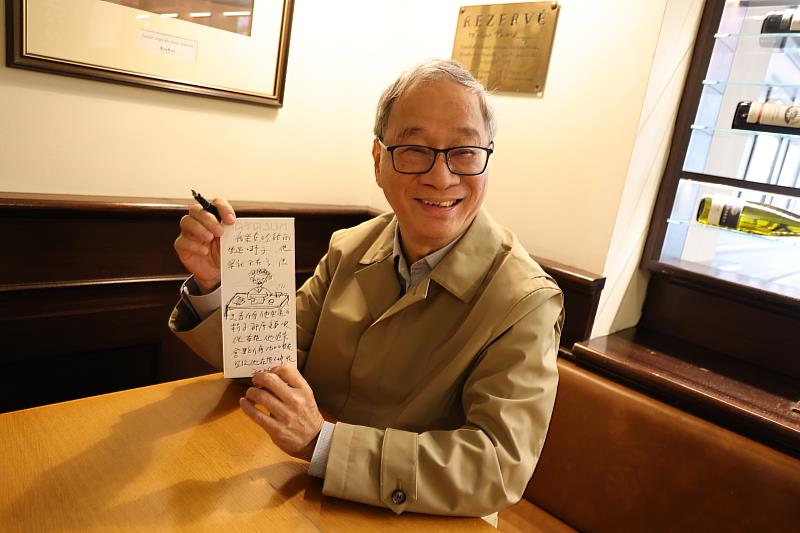

談起捷克,李遠說,他從小對捷克就充滿好奇,也因為臺灣及捷克間擁有相似的歷史背景,所以對捷克充滿特殊的情感。他說,最喜歡的捷克音樂家是安東寧・德弗札克(Antonín Dvořák),最喜歡的文學家除了大家熟知的米蘭・昆德拉(Milan Kundera),他也非常喜歡博胡米爾・赫拉巴爾(Bohumil Hrabal),至於最喜歡的捷克總統就是哈維爾。坐在哈維爾經常造訪的餐廳位置時,李遠畫下他腦中哈維爾在桌上書寫的模樣,並寫下我坐在哈維爾坐過的位置上,「我在想他通常會點什麼咖啡呢?然後他在想什麼呢?」來到哈維爾墓園獻花致意時,李遠感念作為劇作家的哈維爾,看待一個國家的角度一定和其他總統不一樣,「因為你對人權各方面的堅持,捷克和臺灣才能維繫到現在,關係越來越緊密。」

一整天的文學交流,12日晚間李遠回到作家小野身分,與旅德作家陳思宏、捷克國家科學院亞非研究所所長路丹妮(Táňa Dluhošová)及捷克作家卡特日伊娜・屠奇柯娃(Kateřina Tučková),4人一同在哈維爾圖書館進行一場「字裡風景:臺灣故事流轉之地」文學座談,原本只排了40個座位的會場,在不斷增加椅子後,有破百名觀眾參與講座,其中來自臺灣的不到2成,展現捷克人對臺灣文學的熱愛。

主持人資深撰稿人彼得.維齊納(Petr Vizina)介紹李遠時,現場臺灣觀眾熱烈歡呼,維齊納驚奇地說,在捷克聽到政治人物,大家不可能表現出這麼熱烈的反應,「沒有人喜歡政治人物」。李遠幽默回應,他擔任文化部長至今480天的期間,他學會了「不能講真話」、「講了跟沒講一樣」兩件事,沒想到480天以後第一次回歸作家身分進行演講,竟然是在捷克發生。維齊納聽完笑說,「我終於知道臺灣人為何喜歡政治人物了」。

維齊納在座談中穿插著要求李遠回歸政治人物角色,回應如果成為外交部長,要怎麼介紹臺灣。李遠不改幽默地說,他首先要介紹臺灣與捷克同樣經歷過獨裁、語言的壓抑,歷史及命運與捷克相近,「希望能獲得捷克的同情」。接著,李遠說他要以文化讓捷克認識臺灣,臺灣歷經西方、日本、中國等幾大文化的撞擊,如今透過電影、文學、藝術等讓世界看見臺灣,「臺灣跟中國早已完全不一樣了」。如果以文化的角度來說,其實中國是臺灣的一部分,從冰河時期開始,臺灣與中國就從來沒有在一起,「以上是外交部長所說」。

座談分別從屠奇柯娃介紹她即將在臺灣出版的作品《日特科瓦女巫師》、陳思宏也很快將在捷克出版的《鬼地方》談起。《日特科瓦女巫師》講述許多會治病、能預知未來、透視人心的女巫師,她們神秘的力量吸引許多人來求助。熱情幽默的陳思宏則妙語如珠介紹臺灣的「鬼」及習俗,引起現場不時爆笑拍手。他說,現在正是臺灣的鬼月,表示現場除了有很多人,還有許多鬼在,回憶起小時候麥當勞剛來臺灣,媽媽買了麥當勞當供品拜拜,因為她說臺灣一向喜歡美國,臺灣鬼一定也喜歡吃麥當勞,某一年後,供桌上也出現了肯德基;再如不管到哪個國家的飯店,臺灣人進門前都要先敲門,因為臺灣人相信還未有人進去前的房間,有許多鬼都躺在床上看NETFLIX。陳思宏也回應屠奇柯娃,「其實我媽媽就是臺灣版的女巫師」。

路丹尼則回答維齊納對於臺捷文學的共通點,以及兩國合作交流的建議,她說,兩個國家都很年輕,在重要的時間點面臨選擇及自我認同感。她認為,不是只問我們是誰,而要透過回顧過去,進而找到進一步的答案,彼此共同的文化記憶,可以幫助我們進一步發現,我們到底是誰。至於合作交流上,方向、類型、藝術形式並不是最重要的,而是要去聽藝術家、作家想做什麼,以及觀眾想看什麼。由政府主導強制性的活動並不是好的方式,政府能做的是提供支持。

座談最後,參與觀眾提問到有人主張故宮文物並不屬於臺灣,李遠回應,文化不是一個恆久不動的固體,即使是中華文化經過了50年、100年,在一邊是獨裁體制,繼續維持中華文化裡的帝王、獨裁思想;另一邊則在民主自由的島嶼上,以自己獨特的眼光看待這些文物,「這兩種文化已經完全不一樣」。中國一直將中華文化當成工具,將繁體字改成簡體字、把古蹟破壞殆盡,嚴重的破壞中華文化,現在卻突然說中華文化是他們的,「這是我一直不懂的」。

(廣告)