創新高速冷卻與熱傳技術 臺科大曾修暘連結生醫半導體獲吳大猷獎

(中央社訊息服務20251103 09:50:32)國立臺灣科技大學機械工程系副教授曾修暘長期專注熱傳技術、半導體製程與生醫工程等領域研究,成果應用於散熱、半導體與醫療產業。近年來,他以表面科學與兩相流體為基礎,結合微奈米先進製程技術,展開以熱傳與高速冷卻技術為核心的前瞻研究方向,致力提升散熱效率,並開發出沸騰熱傳與高速冷卻、低溫保存與微流體檢測等多項關鍵技術,獲得2025年「吳大猷先生紀念獎」殊榮。

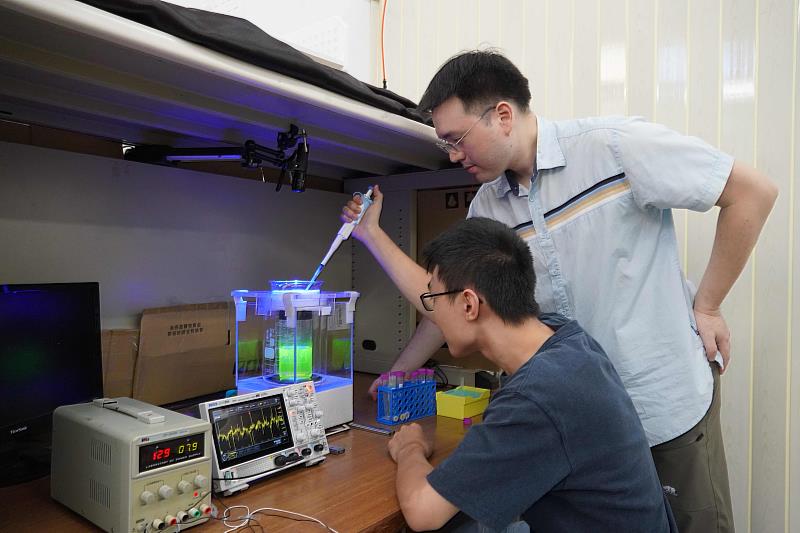

隨著高科技產業對高效熱管理與冷卻技術的需求持續攀升,曾修暘團隊透過改變表面特性,抑制沸騰冷卻過程中的氣膜效應,使熱傳效率提升數倍,大幅加快降溫速率。同時,曾修暘將這項技術用在細胞保存領域中,能讓細胞在極短時間內迅速降溫,避免冰晶生成造成細胞損傷,成功達到玻璃化保存的效果,曾修暘表示,這項技術未來除了可應用於臍帶血、精子與卵子等細胞的低溫保存外,亦具備延伸至電動車及AI數據中心冷卻系統等領域的潛力。

在邁向學術卓越的同時,曾修暘也與產業保持密切合作,他已連續數年執行台積電產學合作案,聚焦先進製程的良率提升與解決熱傳問題;同時也與上銀科技等企業合作,針對高精度機械加工過程中的發熱問題提出創新解決方案。這些合作經驗讓他更深刻體會到前瞻研究的重要性,「學界的強項是探索與深究,業界的強項是優化與量產。」曾修暘認為,唯有透過學界的帶領與試錯,引導新技術發展方向,就能協助產業突破現況、找尋新藍海,使創新技術發揮更大的價值,由此便能形成良性循環、達到雙贏。

在回到臺科大任教前,曾修暘於海外求學並從事研發與創業工作逾13年,曾修暘回憶:「在我求學的年代,實驗室裡最優秀的學生一定會以當教授為優先選擇,並以能進入研究型大學任教為榮。」他深信科研是推動國家進步的力量也是保持競爭力的基石,於是懷抱著回饋的信念回到故鄉,希望能以自身專業透過科技創新讓台灣更加強大。

獲得「吳大猷先生紀念獎」,對曾修暘而言是一種肯定,卻也是刻苦艱辛的印記。個性低調內斂的他坦言,研究的過程相當辛苦,遇到瓶頸時,往往需要跨出熟悉的領域,答案常常來自其他學科,這也是他重視「交叉創新」的原因。此外,在研究、教學與帶領團隊的過程中經常遭遇質疑與挑戰,讓他不斷反思甚至動搖其原本堅信的傳統價值、學術研究的意義與高等教育的目的,但這個獎項排除了他心中的困惑與矛盾,讓他知道自己並不孤單,也更加堅信自己走在正確的道路上。

曾修暘目前主要教授流體力學、熱傳學與工程經濟學等課程,並參與教育部智慧製造計畫,開設微製程實習課,對教學始終充滿熱忱,且兩次獲得校內教學優良獎、一次優良輔導獎,並四度獲機械系學生票選為績優教師。同時,他也擔任機械工程系副主任,協助系務推動與行政管理工作。他認為,研究、教學與行政並非互相衝突,而是相輔相成的循環,研究讓教學更具深度,而教學與行政工作則使他更了解教育環境的需求與變化。

曾修暘以「教授如經驗豐富的老船長、學生如新手大副」比喻師生關係,「在航向未知的海域時,有時我就像哥倫布一樣,不知道下一步是否能發現新大陸。」他強調,高等教育的核心在於讓學生學會獨立思考與解決問題,而不是被動接受知識與技術的填鴨式灌輸,他也期待學生在和他一起航行的過程中,逐步累積經驗,最終成為能夠獨當一面的船長去發現更多的新大陸。

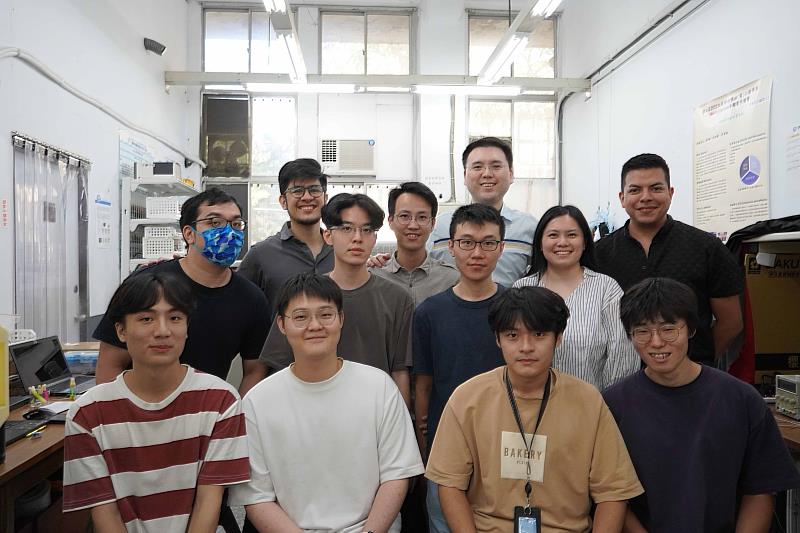

正因如此,曾修暘特別注重態度與思維的養成,致力塑造學生「務實」、「創新」與「應變」能力。博士三年級學生葉永明分享,他從老師身上學到最多的是「面對困難不放棄的精神」,老師除了會指導帶領實驗方向外,實驗室也很注重思辨的過程,同學間在討論交流中激發創意。

曾修暘也勉勵年輕學子做研究時「不要跟風」,而是要有自己的想法與遠見,踏實尋找問題、勇於創新並解決問題,而非僅追求短暫的熱度,唯有如此,才能在科研與職涯發展的航道上穩健前行,開創屬於自己的新天地。