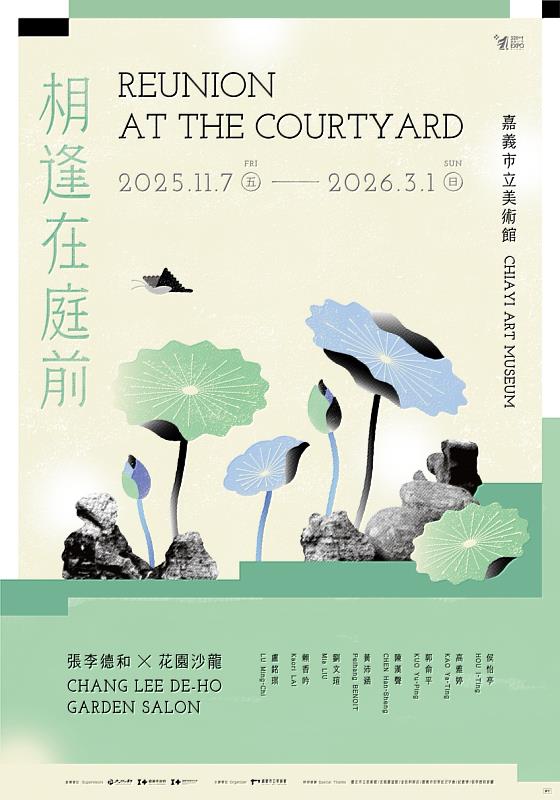

張李德和嘉美館特展「相逢在庭前」 《庭前所見》修護後首度現身

(中央社訊息服務20251117 09:53:32)嘉義市立美術館(嘉美館)2025年主題展「相逢在庭前」11月7日起至2026年3月1日於美術館本館1至3樓空間展出。15日市府舉行展覽開幕式,黃敏惠市長與超過20位張李德和家屬、8位參展藝術家及多位貴賓透過對話來探索張李德和留下的畫跡。

黃敏惠市長表示,嘉義之所以有「畫都」美名,張李德和女士是其中極為重要的推手。張李德和女士是早年主峰醫院張景燦醫師的夫人,平日不僅陪伴醫治民眾,更以書、詩、畫三絕聞名,是極具才華與人格風範的藝術家。更難能可貴的是,她長期熱情支持文人與畫家,成為林玉山等藝文界重要人士的精神與資源後盾,帶動詩社、畫會群聚,讓嘉義在台展、府展屢創佳績,奠定「畫都」深厚的文化底蘊。黃敏惠市長指出,此次美術館特別策劃展覽,除重新呈現張李德和女士入選台展的代表作〈庭賢所見〉,更邀集八位當代女性藝術家跨時空對話,讓畫都精神再度綻放。歡迎大家前來嘉義市立美術館欣賞這場意義深遠的展覽,並感謝張氏家族遠從海內外返鄉參與,一同見證嘉義畫都文化的延續與發光。

美術館代理館長林金龍提到,今天是令人感動跟值得紀念的日子,能透過張李德和延續嘉義的「畫都」精神,連結當年嘉義藝文發展蓬勃的年代。當年的仕紳階級的參與和贊助,是嘉義能夠成為「畫都」的重要原因。

文化局局長謝育哲表示,這次展出的《庭前所見》入選第7回台灣美術展覽會,當年一共有8位嘉義藝術家入選,可以說是嘉義「畫都」的起點。張李德和的「琳瑯山閣」成為當時文人雅士聚集的重要據點,宛如西方的沙龍一般,在當時台灣相當具前瞻性。

嘉美館所藏《庭前所見》為嘉義籍的前輩藝術家張李德和1933年首度入選台展的作品,經嘉義市天龍寺捐贈入藏,館方委託林煥盛副教授帶領的團隊進行修護工作後,藉由本主題展首度現身。此外,本次主題展邀請盧銘琪、賴香吟、侯怡亭、劉文瑄、高雅婷、黃沛涵、郭俞平、陳漢聲8位藝術家與作家,藉由理解張李德和的生平背景與藝文創作,透過繪畫、影像、聲音藝術、空間裝置、數位動畫及文學創作等媒介,反思性別、身分及公共議題,在藝術史與當代創造的視野間,開啟新的觀看與詮釋。

張李德和(1893-1972)出身雲林西螺仕紳家庭,自幼修習漢文,並進入總督府國語學校附屬學校技藝科(今台北市中山女中)接受新式教育。1912年與嘉義醫生張錦燦結婚後,逐漸活躍於嘉義藝文圈,參與詩社活動。1929年張錦燦開設的諸峰醫院新建洋樓落成,二樓稱為「琳瑯山閣」,成為嘉義文人、畫家聚會的重要場域。1963年創立玄風館、邀請書法家陳丁奇主持書道部,影響嘉義書法藝術相當深遠。

林柏亭前副院長致詞時提到,他在小時候即時常聽到琳瑯山閣之名,並肯定張李德和對嘉義的藝文界的貢獻,張李德和對繪畫的喜好,對畫家的歡迎與贊助,可以說是獨步當時的台灣社會,促成嘉義美術的蓬勃發展。張李德和長孫張伯寅醫生也感性提到他父親對《庭前所見》的記憶,因戰亂與政治變遷而一度下落不明的作品,如今得以重新現身美術館,並重新認識張李德和的畫藝及價值,感到十分感動。此外,他也提到這次看到呼應張李德和及其精神所創作的當代藝術作品,感受到屬於新一代的氛圍,以及藝術在此不斷發展的可能性。

透過張李德和所啟發的藝術、詩文及與當代藝術的對話,延續「畫都」的精神,成就當代嘉義「畫都」生命力生生不息的力量。歡迎各位觀眾一同前來美術館,與張李德和、藝術、文化及這座城市「相逢在庭前」。