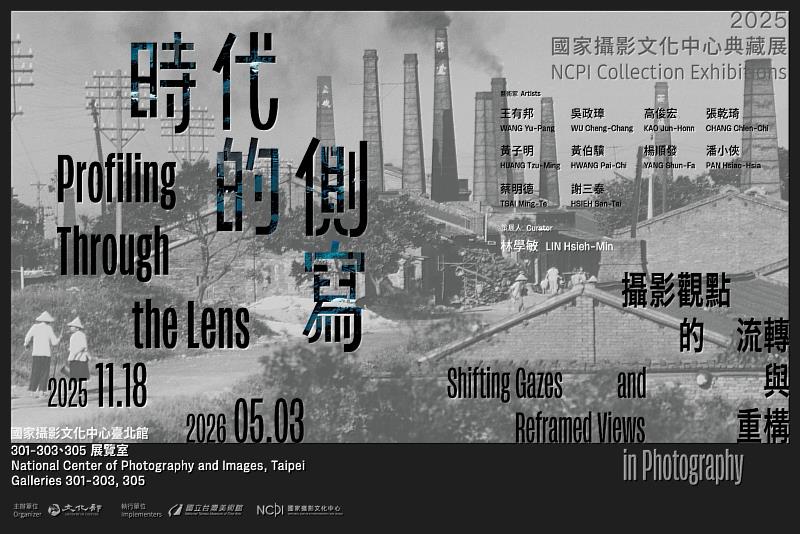

國家攝影文化中心典藏展「時代的側寫:攝影觀點的流轉與重構」開展

(中央社訊息服務20251120 17:43:22)國家攝影文化中心自成立以來,致力保存並推廣臺灣攝影文化,迄今已典藏超過13,000件攝影作品與相關攝影資產,逐步成為研究臺灣攝影文化的重要基地。本年度推出兩檔典藏展,由「時代的側寫:攝影觀點的流轉與重構」於2025年11月18日率先開展。本展由館內策展人林學敏策劃,精選出85件典藏作品,帶領觀眾以1960年代至當代的影像創作為軸線,觀察不同世代攝影家如何轉換觀看方式,並以鏡頭回應現實、介入現場,展現影像在理解歷史、個體與社會之間的重要角色。

展出藝術家包含黃伯驥、謝三泰、蔡明德、張乾琦、黃子明、潘小俠、王有邦、高俊宏、楊順發與吳政璋等十位深耕攝影多年的臺灣攝影家。本展使用心理學「側寫」(Profile)概念為核心,延伸至攝影的範疇,將攝影家對人物、事件與議題的記錄、凝視、參與和重建,視為攝影家「從側面理解現實」的觀點表述,使影像成為彰顯複雜社會面貌的重要媒介。

展覽分為3個子題「鏡頭的移轉」、「生命的表情」和「消失的風景」,3者分別呈現攝影家從生活現場、人物身體到環境景觀的觀看方式轉換。黃伯驥、謝三泰和蔡明德,穿梭於城市和鄉間,從被遺忘的角落到大型抗爭現場,將不同的群體和議題帶到觀眾面前。而張乾琦、黃子明、王有邦和潘小俠,對於身心障礙者、韓戰老兵、凋零的部落耆老到白色恐怖受難者和家屬,其主觀的選擇與行動,透過補述正面敘事之外的現實,我們得以看見生命的處境和提醒。而高俊宏、楊順發及吳政璋,他們走訪廢墟、合成被淹沒的景觀與以曝光手法介入風景,喚起人們對歷史與環境議題的反思,並以新的表達手法延展影像及議題的可能。

隨著環境與時代進展,不同的拍攝方式與影像表達,也成為本展表現攝影家對社會變遷、環境議題、文化歷史與人物生存狀態等深層思索與關懷,展示出臺灣攝影家從紀實到創作、從觀察到感知的多樣軌跡。透過這些攝影作品,我們得以看見攝影家如何穿梭各種現場,以不同拍攝位置、作品尺度與影像語彙如何共同形塑出時代的視覺表述。

2025國家攝影文化中心典藏展分別於臺北館3樓與2樓接續開展,3樓展覽「時代的側寫:攝影觀點的流轉與重構」自2025年11月18日起至2026年5月3日展出;2樓展覽「敘事的向度:攝影中的在場與獨白」將於2025年12月9日登場。有興趣的觀眾可持續關注典藏展最新動態,感受攝影家運用鏡頭書寫時代的風景與記憶,一同探究影像的各種可能。

展覽及相關推廣活動資訊請至國家攝影文化中心官網查詢:https://ncpi.ntmofa.gov.tw。

2025國家攝影文化中心典藏展「時代的側寫:攝影觀點的流轉與重構」

展覽資訊:https://ncpi.ntmofa.gov.tw/News_Content_OnlineExhibitionPic.aspx?n=8005&s=238381

展覽期間:2025年11月18日起至2026年5月3日

展覽地點:國家攝影文化中心臺北館301-303、305展覽室

(廣告)