從廢墟到新生 靈鷲山援緬行動的在地化與永續實踐

(中央社訊息服務20251121 18:30:00)

緬甸328強震後,造成大規模的房舍、校舍與寺院倒塌,居民面臨的困境至今未解。靈鷲山開山住持心道法師說「救災的本質不只是物質上的援助,更要做到心靈的撫慰與重建」。秉持這份理念,持續援助災後的組合屋興建、民生物資援助、學童陪伴與寺院修繕與關懷,祈願受災家庭早日恢復日常,重新奠定安身立命的根基。

重建方面, 靈鷲山於內比都仰翁敏村等多處災區興建組合屋,協助家庭儘早恢復穩定生活。62歲的居民道·丹丹·赫特(Daw Than Than Htay)分享,組合屋讓一家人重新安住,也保障了12歲孫女的學業得以延續並接受課後補助課程。她表示感謝:「這不僅是遮風避雨的住所,更是孩子的未來。」

曾在弄曼大善園寺沙彌孤兒學院任教的比丘阿欣·桑達瓦薩 (Ashin SandawbarTha)及他的母親道·努努(Daw Nu Nu),無償提供自家土地,協助多戶家庭在原生活圈重建家園,展現災後社區互助的力量。鑑於多所學校因受損而縮減教學空間,靈鷲山透過走訪校區、提供文具與獎助學金,協助孩子維持穩定的學習。

靈鷲山緬甸仰光國際禪修中心監院淨念法師指出,重建工作以居住安全、穩定與教育為核心原則。心道法師「在有限資源中,創造無限可能」的精神,持續指引著災後重建的推動。

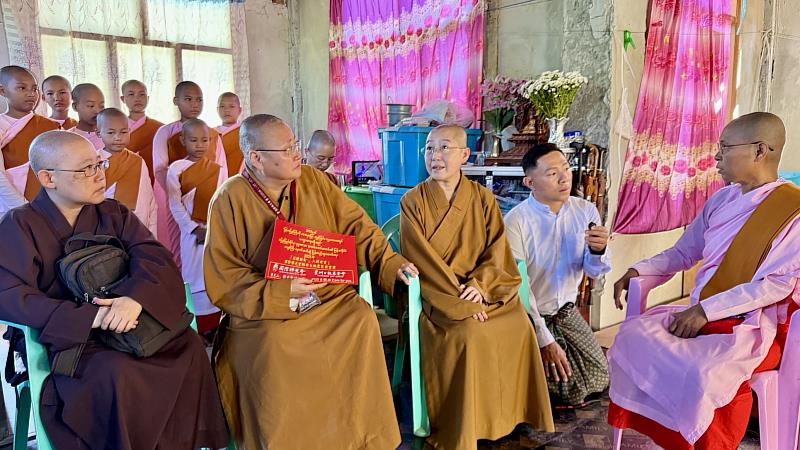

在重災區實皆與曼德勒,靈鷲山緬甸大善園寺沙彌孤兒學院副院長恒明法師深入災區,陪同地方僧眾與居民勘查並協調救援,並以靈鷲山在地化模式進行國際協作。

災後,靈鷲山與當地志工迅速投入物資與災情勘查;協助友團(佛光山)將原貨櫃屋方案調整為更通風耐用、符合緬甸氣候的組合屋,有效解決居住問題。靈鷲山並與中華國際供佛齋僧功德會等團體合作,興建多間組合屋。未來弄曼農場還將提供工作機會,讓災民得以自立。

在第一線協助的曼德勒居民黎黎(Lae Lae),儘管自家3層樓房受損,仍主動負責組合屋需求登記。展現了人性光輝,也印證社區互助的價值。

寺院修繕與關懷是靈鷲山重建的重點之一。內比都郊外的扎亞·瑞本(Zayar Shwe Bone)寺院2樓佛堂半邊牆面倒塌,亟需整建。靈鷲山於第一時間提供修繕基金;淨念法師探視住持並送上專項經費,支持寺院儘早恢復社區精神依靠的功能。

寺院災損同樣嚴峻。位於實皆的赫敏昂勉(Htut Myat Aung Myae)寺院原為兩層樓建築,地震後全然坍塌,只剩兩間廁所。27名戒女只能在空地以草屋遮蔽。住持回憶,孩子們因牆面朝外倒塌而倖免,她雙手合十感謝外界支援:「若沒有佛教團體的幫助,我們真的無處可去。」這段話語強調了外界援助在困境中穩住社區、延續信仰力量的關鍵性。

災後重建工作依然艱鉅,但靈鷲山與當地僧團及居民正攜手推進家園、教育與寺院的恢復,為受創家庭重新奠定生活根基。這不僅是修補倒塌建物,更是在困境中穩住社區、延續信仰的力量。未來,靈鷲山將持續投入重建,陪伴每一位需要支持的災民,讓信仰之光得以在瓦礫與考驗之中再次亮起。