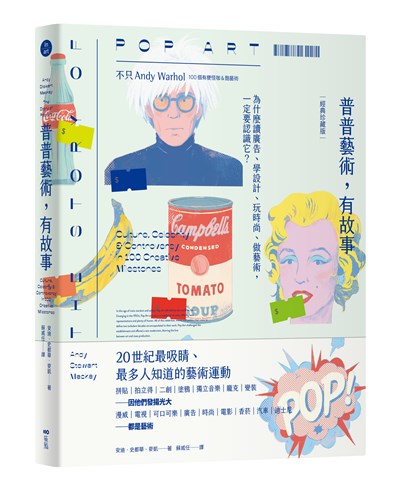

為什麼讀廣告、學設計、玩時尚、做藝術,一定要認識它?

普普藝術=流行文化史

100個當代創意的經典傳奇,送到你眼前

讀過這本,就像看過一場精心策劃的超級大展

拼貼|拍立得|二創|塗鴉|獨立音樂|龐克|變裝 因他們發揚光大

普普藝術從1950年代在倫敦出現,熱潮持續至今。普普藝術家是第一群完全融入廣告語言的藝術家,熱愛消費文化,普普藝術家發明了一套藝術新定義,把經手的東西都變成搶手形象,從濃湯罐頭到漫畫不一而足。他們宣稱人人都可以成為藝術家,任何東西都能成為藝術。

內容節錄

《普普藝術,有故事》

普普藝術以玩世不恭的嘲諷態度,和大膽多變的美學視野震懾了世界。1950年代它在倫敦初試啼聲,至1960年代在大西洋兩岸步入鼎盛期,影響力至今持續不墜,視覺文化圈從街頭藝術到高級時裝,從出版業到電影製片,無不存在普普藝術的身影。迄今它依舊是二十世紀以降最吸睛、最多人認得的藝術流派。

普普藝術是一個世紀之中從前衛運動誕生的第一個通俗寫實主義流派。受到現代大眾傳媒的鼓舞和工業量產技術的刺激,普普藝術徹底拋棄抽象性,投向生動具象的圖案以吸引觀者的目光,就是要讓自己變得直接好懂,容易親近。第一次有一群藝術家像普普藝術家這樣,完全吸納廣告語彙毫無保留。作為消費者的我們,對這套語彙自然也不陌生,因此也馬上能欣賞普普藝術,喜愛普普藝術。

1950年代隨著富裕程度提高,一般人也有能力購買消費性產品。服務、品牌商品,這類能夠凸顯身分地位的消費,遂成為戰後西方世界追求的新理想。這時期的工業、科技、廣告、藝術也同時匯聚,注入公共生活領域裡蔚為主流。因應這股趨勢,普普藝術家吸取廣告界擅長的行銷風格,透過作品體現與反映流行文化,甚至在某種程度上推動流行文化,推升消費主義的習氣。他們在這麼做的同時,也發明了一套藝術的新定義,把日常唾手可得的東西轉變成經典意象,從濃湯罐頭到漫畫,無所不能。他們宣稱,人人都可以成為藝術家,任何東西都能變成藝術品。這多少讓藝術評論家感到沮喪,因為,詮釋普普藝術,往往就變得只是在詮釋現代生活本身。

由於普普從來就不是單一面向的東西,因此《普普藝術,有故事》會透過一百則事例,將不同的人物、觀念、作品交織成一幅立體的畫面,以及演示它如何繼續對後世發揮影響力。我們在書中特別推崇普普藝術的創意和多樣性──具體展現於從倫敦到洛杉磯,從彼得‧布雷克(Peter Blake)到巴斯奇亞,以及從商品膜拜到安迪‧沃荷(Andy Warhol)的工廠。

安迪.沃荷1962年的絹印《大瓶可口可樂》系列,雖然不是他第一回對可口可樂所作的品牌冥想,卻是最有名的一張。他上一幅可口可樂油畫繪於兩年前,看起來像是未完成作品,留下匆促的筆觸,明顯具有「手工繪畫」風格。到了《大瓶可口可樂》系列採用絹印技術,就完全具備大量生產的平滑光鮮和精確度,沃荷收掉了個人手感,也預告後期作品的到來。黑白的圖像看起來有如電視截圖,瓶身形狀帶有人體暗示,加上「大」尺寸,表明它有多「威」。沃荷深諳品牌、個人慾望、廣告力量之間的密切聯繫,自然也曉得,有性就好賣。

儘管1955年已經有易開罐可口可樂推出,玻璃瓶裝的可樂依舊是最深植人心的品牌形象。糖、咖啡因、嘶嘶作響的氣泡,過去曾一度被認為是藥物的可樂,正代表獨一無二的美式風味。1950和1960年代的可口可樂行銷策略刻意訴求年輕、魅力和活力奔放。羅伯特.勞森伯格是首先體認到這點的藝術家,他將三個可樂瓶放入1958年的「組合創作」雕塑作品《可口可樂計(機)劃》(Coca-Cola Plan)的心臟位置。

可口可樂老闆羅伯特.伍德拉夫曾表達過一個著名的心願,他希望看到自己的產品賣到全世界,而他的帝國夢想似乎也成真了──即使沃荷曾經揶揄道,抽象表現主義畫家會假裝不知道。沃荷,不出我們所料,自然對伍德拉夫的傳福音使命張開雙臂大表歡迎,把它當成美國夢的擴張。他寫道:

這個國家偉大的地方在於,美國的傳統是從這裡開始的:最有錢的消費者買的東西,跟最窮的人買的東西基本上相同。你可以打開電視看到可口可樂,而且你知道總統喝可樂,伊莉莎白泰勒也喝可樂,而你一樣也可以喝可樂,想想這一點就夠了。可樂就是可樂,花再多錢也買不到更好喝的可樂,不會比街角流浪漢喝的可樂更好。所有可樂都一樣,每瓶可樂都好喝。伊莉莎白泰勒知道,總統知道,流浪漢知道,你也知道。