這本書引領讀者跟隨尋書人的腳步,如紀錄片般遊歷古今。譯者范湲說:「這本書寫得真好看!作者文筆生動優美,鋪陳轉折就像是一本小說。誠如評論所言──這是一本用散文形式寫成的冒險小說:人類從發明文字到發展書籍,從個人閱讀到公共圖書館,保存文字的各種介質發展和呈現方式,以及標點符號、書名、封面等,本書邀讀者進入三千年前的世界,讓大家一起體驗人類的『拯救文字大作戰』。」

文章節錄

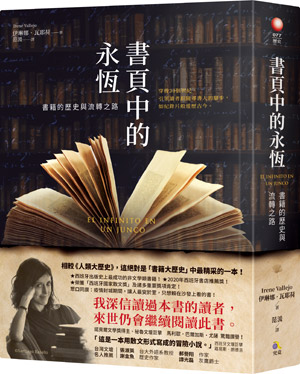

《書頁中的永恆:書籍的歷史與流轉之路》

裝訂書的童年與成功(節錄)

歸功於發明手抄本那群被遺忘者的努力,文字存活的希望增加了。藉由新的格式,書寫文字受到裝訂的保護,比起莎草紙書,可以在毫無損壞的情況下保存更久。

很久以前,災難預測者已經警示我們最壞的預兆:書籍正面臨生存危機,未來的某一天,它終究會因為其他更懶惰的娛樂方式和網路的放肆擴張而消失。

這樣的預測恰好符合了第三千禧世代人們慣有的思考模式。一切都在每日加速中前進。今日的最新科技已經把昨日大獲成功的新發明逼到牆角。舊事物被取代的期限逐日縮短。衣櫥裡應該換成當季最新流行的行頭,手機要換成最新款式;我們的裝備總是持續要求更新程式和運用。新事物吞噬了之前的事物。我們若不保持高度警覺,若不時時密切觀測,世界很快就會超越我們。

大眾媒體和社群媒體,瘋狂追逐即時動態,並以此餵養其內容。它們迫使我們接受急奔而來的各種創新,彷彿站在浪頭上的衝浪客,持續高速前進。然而,歷史學家和人類學家卻提醒我們,在深海海域,變動是很緩慢的。維克多˙拉普恩德(Víctor Lapuente Giné)曾寫道,現代社會看似明顯傾向未來主義。當我們針對新舊型態事物做比較時,例如一本書和一台平板電腦,或是地鐵站裡一位修女坐在手拿時髦廣口杯的青少女旁,我們總認為比較新穎的會有更好的未來。事實上,恰恰相反。我們保有的事物或習慣越是長久,它就越有前景。最新的事物,整體而言,看起來都像以前的東西。很有可能到了二十二世紀還有修女和書籍,但未必還會有Whats App和平板電腦。未來還是會有椅子和桌子,但是不一定會有電漿顯示器或行動電話。當紫外線不再把我們曬出一身黝黑時,我們依然會繼續慶祝冬至到來。像金錢這麼古老的發明,其倖存的機會遠大於3D電影、無人機,或電動汽車。許多趨勢在我們看來無庸置疑;從過度消費到社群媒體,但這些終將褪去。從久遠以前伴隨我們至今的古老傳統;從音樂到追求靈性,卻從未消失過。我們不妨看看世界上社經方面較進步的國家,事實上,他們對古物的愛好令人訝異:從王室、活動儀式到生活節奏;從新古典主義建築到古老電車。

倘若詩人馬提亞爾能夠扭轉時光機器,並在今天午後到我家來一趟,他恐怕看不到幾樣他認得的東西。會讓他瞠目結舌的東西可多了,電梯、門鈴、路由器、玻璃窗、冰箱、電燈泡、微波爐、照片、插頭、風扇、鍋爐、馬桶鍊條、拉鍊、叉子和開罐器。他若聽到快鍋咻咻的哨聲,恐怕會嚇一跳,若聽到洗衣機開始轟隆運轉,他一定驚得跳起來。他可能會驚慌失措,急著找尋躲在收音機後面說話的那些人。當鬧鐘嗶嗶響個不停的時候,他一定會苦惱焦慮──就跟我一樣。光是看外觀,他一定摸不著頭緒這些東西做何用途:膠布、噴霧器、開瓶器、拖把、鑽頭、吹風機、擠檸檬器、黑膠唱片、電動刮鬍刀、魔術貼、錄音機、口紅、太陽眼鏡、擠奶器或衛生棉條。然而,看了我的藏書大概會讓他很自在。他認得這些書籍,他會把它們拿下來翻開,並一頁頁讀下去。他會用食指指著一行行文字。他一定感到很寬慰:在他那個世界裡,總算也有東西流傳給我們。

因此,面對關於書籍未來的大量末日預言,我只能說:我尊重這種說法。並沒有太多事物歷經千年仍存在我們生活中。能夠留存至今的東西,可見都是難以淘汰的倖存者(輪子、椅子、湯匙、剪刀、杯子、鐵鎚,書籍……)。這些基本設計和純淨極簡已經沒有大幅改進的空間。它們已經通過許多考驗,尤其是歷經許多世紀的考驗,而我們卻找不到任何更好的其他裝置可以取代它們的功能,頂多只是在材質和成分上做修正。它們在簡易實用這方面已臻完美。因此,我深信書籍會繼續成為閱讀的基本支撐,或是非常類似書籍的東西,同樣具備書籍長期以來堅守的本質,包括在印刷術發明以前。

此外,所有長壽物品,那些已經伴隨我們許多個世紀的東西,塑造了新創事物,並打造了它們的招牌。古代的書籍成了我們開創先進個人電腦的參考模式。一九六○年代末,大型電腦需要用整個房間來安放,費用則跟買房花費一樣高。那個造價直逼房地產的大塊頭機器必須使用打孔的卡片進行程式設計。這些大型電腦是為了軍事和商業用途而打造。艾倫˙凱當時是個年輕的電腦科學家,受雇於全錄公司的帕羅奧圖研究中心(簡稱PARC),此時的他已勾勒了即將大幅扭轉人類生活的願景。他當時正在思考,人類或可和電腦建立關係,讓它的威力成為人們最緊密的媒介。他知道,電腦可望大規模流行,變成家家戶戶客廳都有的新科技,數以百萬人不分職業皆可獨立使用。凱勾勒出他心目中新電腦的樣貌:它必須像書籍一樣輕巧並且方便攜帶,容易取得,容易使用。他用厚紙板做出模型,並深信電腦科技的進步一定能在幾年內讓他的構想成真。在PARC,凱繼續發展他的願景。他將自己的發明稱作Dynabook。這個名稱說明了它的特質:一本動態書籍。換言之,它類似古代的抄本,但具有互動功能,並由讀者掌控。他提供的認知框架,類似過去幾世紀來的書籍和印刷媒體,同時增添了電腦新媒體的優勢。

第一批剛問世的Dynabook被命名為「奧圖」(Alto)。在一九七○年代中,奧圖電腦已經可以發揮功能。當時有近千台電腦加入運作行列,使用單位不只是PARC,也包括美國各大學院校、參眾兩院及白宮,全部由全錄公司免費提供。新世界正在崛起。雖然奧圖電腦具備多項功能,但這些單位大多將它用於文件、設計和溝通。基本上,它就是一本電腦書。一九七九年,賈伯斯造訪PARC。眼前的景象讓他目瞪口呆。奧圖電腦的外觀和美學概念完全融入了後來的蘋果電腦,直至今日,所有新產品依舊維持著同樣的簡潔外觀。筆記型電腦、平板電腦和智慧型手機,則是更深化了當年追尋的願景,當時設定的目標是輕巧、袖珍又好帶,如同口袋書似的電腦。

一九八四年,字體設計師薩姆納˙史東成了「奧多比」(Adobe)公司第一位文字設計部門主管。他延攬一群設計師負責開發新字體,並鼓勵他們從最古老的傳統中尋找靈感。奧多比原創字型軟體選擇了印刷術發明前字體演化的三種美學極致:「Lithos」,靈感源於古希臘,設計師參考的是普里耶涅雅典娜神廟出土的銘刻獻詞,目前存放在大英博物館;

「Trajan」,則精心移植了羅馬圖拉真凱旋柱上的字體;「Charlemagne」,雖然名稱叫「查理大帝」,但靈感卻來自盎格魯撒克遜的「聖艾斯沃祝禱詞」(The Benedictional of St. Ethelwold)中的大寫字母。就這樣,西方的手稿傳統進入了資訊時代。此外,奧多比公司在一九八○年代發展了「PostScript」頁面編程語言,提供極類似紙張頁面的外觀。一九九三年推出PDF,一種可攜帶式文件格式,奧多比公司又往前跨出了一步。他們實現了在電子文件上做記號的可能性,就像在打字文件或手稿上的操作一樣。對於受到古老書籍啟發的整個文件檔案體系結構,這個軟體也鞏固了更深入的理解方式。

以上都是相當明智的決定。如果沒有在外觀上和感受上將古老世界(在紙上)和現今世界(在螢幕上)呈現相當程度的一致性,初期的電腦對大眾來說恐怕只是事不關己、令人困惑且行不通的器具而已。如果在視覺感受上和日常文件沒有如此明確又密切的關連,沒有人會如此快速使用這項新媒介。這是科技進步的悖論,保存某些可相容的傳統:頁面結構、慣用版型、字體形狀,以及選擇有限的版面設計,成了科技開創嶄新局面的關鍵。人們常認為創新會抹滅並取代傳統,這是錯誤的想法。未來總在經常回顧歷史的過程中往前邁進。