流亡藏人在印度/流亡藏人扎根印度60年 異鄉築「小西藏」成特色社區

60年前,藏人翻越雪山,離開故鄉;60年後,他們在異鄉築起「小西藏」,但流亡的故事並未因定居印度而結束,新一代青年再度揹起行囊,向著歐美奔赴更好生活,卻同時在漂泊中反覆自省,哪裡才是「家」。

(中央社記者李晉緯、實習記者陳徹新德里4日專電)1960年代西藏抗暴失敗,200名不願活在高壓統治的流亡藏人輾轉抵達印度首都德里,在時任總理尼赫魯(Pandit Jawaharlal Nehru)政治庇護下,在亞穆納河(Yamuna)河畔紮營落腳。隨著歲月推移,水泥建築取代了帳篷,2013年,德里市政府賦予小西藏「待合法聚落」的地位,保障居民的居住權利。

時至今日「小西藏」已有約3000位居民,成為印度規模最大的藏人聚落之一。

中國外交部長王毅8月中旬訪問印度,與印度外交部長、國安顧問談邊境議題。流亡藏人認為,與印度接壤的是西藏,所以「沒有中印邊境問題,只有藏印邊境問題」,更因此連續兩天走上街頭抗議。

挺身表達訴求的30名青年被拘留8個多小時,獲釋後回到的第一站,便是德里的「家」-小西藏。

這個「家」承載了數代人的流亡記憶,對今日的年輕藏人來說,這裡是他們出生、成長的地方,對父母輩或祖父母而言,則是他們離開西藏後安身立命的所在。

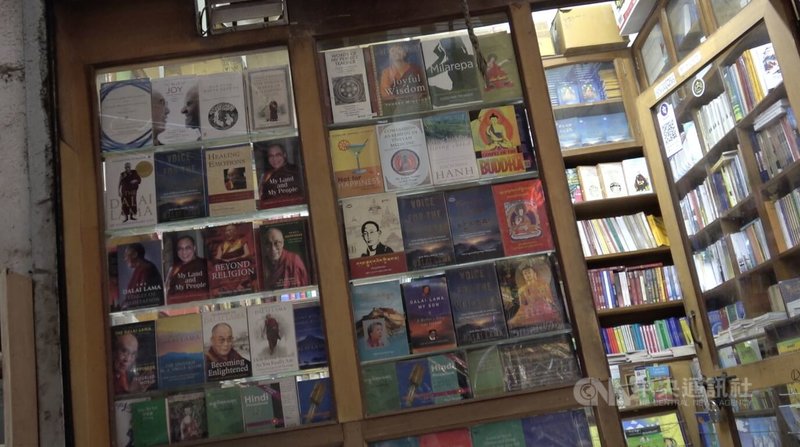

狹窄的巷弄裡,書店、旅館、藏式餐館與佛教用品店並列,成為流亡藏人為自己與下一代爭取更好生活的見證。

濕悶的正午時分走進小西藏,窄到僅能容納兩人並肩而行的巷道依然人潮不斷。任職於德里醫院的一名年輕女性回憶,早在就讀德里大學時,她就是這裡的常客。她告訴中央社記者:「這裡的美食很有名,尤其是藏式涼粉(Laphing)和珍珠奶茶。我常常和朋友約在這裡,邊吃邊聊。」

循著巷弄前行,眼前豁然開朗。西藏村中心的寺院,是在地藏人信仰及精神上的核心。就像當日參與抗議的青年返抵社區後,便聚集在寺前廣場,接受婦女們為他們披上的白色「哈達」祝福。在居民的溫柔掌聲和鼓勵的話語中,他們回到了安心的歸處。

不少年輕一代藏人選擇透過開設文青咖啡館與甜點店開啟自己的事業,他們在異鄉熟練切換藏語、印度文、英語,接待來自世界各地的旅人。

對外,他們用文化與食物建立連結;對內,他們透過宗教節慶與社群聚會,延續曾被迫中斷的西藏生活脈絡。

這樣的日常,讓「小西藏」既是德里的一隅,也是一片與故鄉牽繫的心靈寄託。

「小西藏」的觀光氛圍與歷史底蘊交織出獨特氣質,對藏人而言,這裡是異鄉的家園;對遊客而言,則是一扇親近藏文化的窗口。走進裝潢現代的義式冰淇淋店,藏語交談的僧侶與打扮時尚的德里大學生,享用著同樣由年輕藏人製作的甜點。

對於曾在帳篷裡度過第一個雨季的拓荒者來說,也許難以想像60年後的「小西藏」會成為德里最具特色的社區之一,但對於今日的居民而言,這裡的故事仍在繼續,折射著藏人流亡在異鄉的堅韌與希望。(編輯:周永捷)1140904

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。