更多訊息

從名源學看見臺灣地名 南大文資系講座解謎罾門與鹿耳門

發稿時間:2025/10/29 10:41:51

(中央社訊息服務20251029 10:41:51)

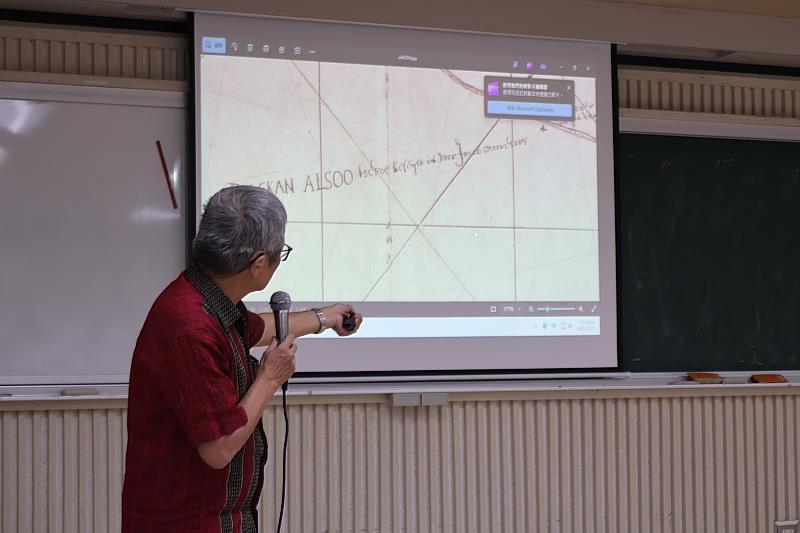

國立臺南大學文化與自然資源學系於114年10月22日舉辦專題講座,特邀中央研究院臺灣史研究所翁佳音老師,以「罾(ㄗㄥ)門・北門・鹿耳門—臺灣歷史地名大解謎」為題,深入探討臺灣地名的形成脈絡與文化意涵。

中研院翁佳音老師指出,若無法對荷蘭時期文獻與古地圖上的拼音地名進行確切考證,臺灣早期歷史將難以與具體的土地連結,甚至可能因政權更迭而出現斷裂。他以「名源學」(Etymology)為核心研究方法,提出一套有別於主流的地名研究觀點。翁老師說明,閩粵漳潮語系族群活動範圍廣泛,臺灣許多沿海地名正是由海上漁民、商人或移民所命名,反映其航行經驗與生活世界。

翁老師進一步舉例,「赤崁」常被視為西拉雅語地名,但其實是漳潮航海人士常用的地形指標,越南等地亦有相同名稱;而17世紀文獻中的「北港」,則是福建與澎湖人對「北方港口」的泛稱。至於「鹿耳門」,則源自早期漢人入臺時,見臺江內海沙汕形似鹿角而命名。翁老師並透過古地圖與荷蘭文獻的比對,對「魍港」的地理位置提出新考證,挑戰現今通說。

國立臺南大學文化與自然資源學系長期關注地方知識的整理與詮釋,透過專題講座推動人文地理、歷史與文化研究的交流與延伸,讓南大師生從學術探究到生活觀察,皆能更貼近臺灣文化的脈動與社會變遷。