從竹構技藝到地方共學 崑大創媒院USR深化傳統工藝與永續思維

(中央社訊息服務20251114 14:31:49)崑山科技大學創意媒體學院USR「開江.破竹-台江地方創生與文化再現」計畫於11月的連續兩週六日舉辦第二期「竹籠茨竹構技藝工坊」,延續第一期成果,11月8日至9日由竹籠茨匠師李養先生指導,建築師林雅茵帶領第一期的種子教師們,兩天內完成第二座「迷你竹籠茨」的前期建構,並至戶外體驗扛起大型竹籠茨,持續以竹構建築為媒介,推動地方技藝傳承與文化共學。

本次工坊以「透視性建構」為主題,11月8日進行「迷你竹籠茨」的實作,作品不覆蓋屋頂,使竹籠茨的結構得以清晰呈現,讓參與者能直接觀察榫卯接合與竹材受力的邏輯,同時讓種子教師與學生能在實作中掌握竹構技藝的細節與節奏,參與者回饋指出,第二期相較第一期進度更為流暢,工作分工明確,團隊之間的合作默契也明顯提升。

11月9日則開放一日體驗活動,由空間設計系廖夆淇老師帶領系上學生搭乘專車抵達安南區溪南寮興安宮,社區人士則自行前往,上午由南興國小黃寶東校長化身在地導覽者,帶領所有參與者深入了解溪南寮聚落的歷史脈絡,他以興安宮為核心,介紹地方重要的慶典團隊「金獅陣」及其儀式用具,說明陣頭文化在廟宇與社區生活中的象徵意義。

隨後,參與者參觀興安宮文物館,認識聚落的形成、扛茨走溪流的歷史故事,以及台江地區獨特的風土人情。導覽最後,黃寶東校長更親自帶領團隊前往曾文溪畔舊堤防、走馬路及鹿耳門溪與鎮水松王公所在地,沿途講解聚落變遷與地景形成脈絡,使參與者對台江內海消逝後的人文變遷有更具體的感受,這段田野巡禮讓學生不僅學習到地方歷史,更理解竹籠茨與地理環境、生活條件之間的密切關係。

下午的體驗課程由崑山科大團隊設計與執行,帶領者多為第一期訓練出的種子教師,他們已熟悉竹構技法與操作流程,能以示範與指導的方式協助民眾完成實作,「竹籠茨竹構技藝體驗」分為兩部分,首先是「結構組裝」,參與者依照圖示與示範,重新組裝已拆解的迷你竹籠茨構件,並且體驗扛茨感受。

其次是「技藝闖關」,設計4項手作關卡,包括打磨竹節、十字墨線、挖鑿竹孔與剖製竹篾,每完成一關即可獲得印章,四關完成則得到小獎勵,兼具教育性與趣味性。空設系學生在闖關過程中特別表示,透過親手操作,更能理解竹構的結構原理與工藝邏輯,這也是學校課程中少有的竹材實作經驗,不僅讓他們親身理解自然材料的特性,也擴展了對「空間設計中材料應用的廣闊性」的思考與想像。

最後,黃寶東校長帶領全體參與者扛起興安宮戶外大型竹籠茨,讓整個活動達到高潮,在眾人點讚的歡呼聲中結束當日體驗活動,現場充滿熱烈的學習氛圍與感動交流,參與民眾在動手過程中感受竹構建築的巧思,也體會傳統工法背後的智慧與耐心,有民眾表示:「原以為竹屋只是古早工法,沒想到結構這麼穩固而且環保。」

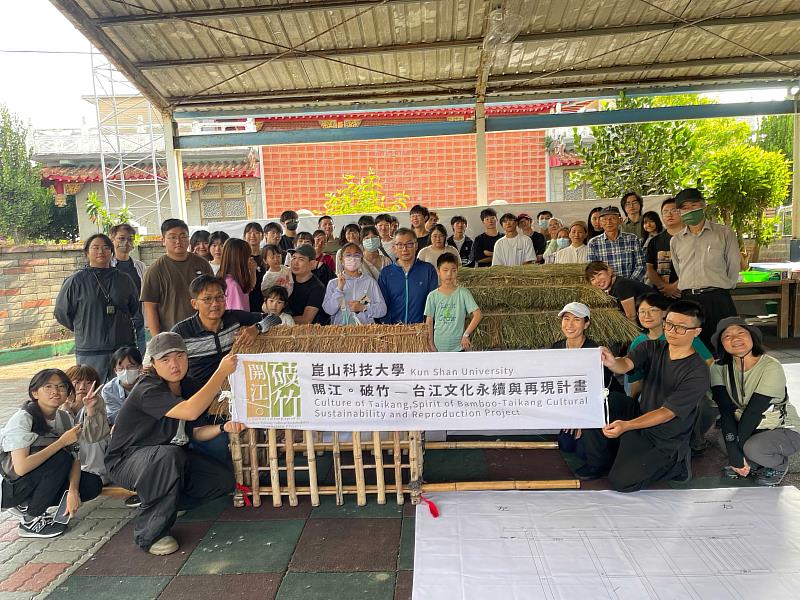

該次活動吸引近50位崑山科大師生與地方民眾共同參與,創媒學院邱國峻院長指出,第二期工坊的重點在於「深化理解與共同學習」,透過師生、匠師與社區居民的多方協作,不僅強化竹構技藝的傳承,也促進了跨世代的文化對話。此活動不僅是竹構建築的學習場域,更是推廣在地傳統文化與永續再現的重要實踐,USR計畫的核心價值在於連結學術與地方知識,讓學生透過行動學習理解土地與文化的關係,期望藉此開啟更多面向的社區合作與文化創新,使USR所帶來的影響更具廣度與持續性。

Kun Shan University:https://www.ksu.edu.tw/focusNews/detail/15890