地球上空出現罕見「電漿巨洞」 中央大學團隊揭開母親節磁暴的神祕現象

(中央社訊息服務20251117 12:18:00)

中央大學太空科學與科技研究中心劉正彥教授與趙吉光教授帶領的團隊於2024年母親節期間觀測到地球電離層出現罕見的電漿密度空洞(plasma density hole),橫跨數千公里,顯示在極端太空天氣事件下,電離層結構可能發生前所未見的變化,此突破性成果發表於國際頂尖期刊《Geophysical Research Letters》。

2024年5月10日,一場極端太陽磁暴襲擊地球,引發全球電離層劇烈擾動,被稱為「母親節磁暴」,為近20年來最強的一次。中央大學太空科學與科技研究中心研究團隊,運用福爾摩沙衛星五號(FORMOSAT-5)、福爾摩沙衛星七號(FORMOSAT-7 / COSMIC-2)與全球電離層規範(Global Ionospheric Specification, GIS)3大資料來源,成功觀測到「母親節磁暴」引發橫跨數千公里的電離層電漿密度空洞(plasma density hole)。

福爾摩沙衛星五號是台灣首顆自主研發的光學遙測衛星,除具備光學遙測功能外,還搭載由中央大學太空系團隊研發的先進電離層探測儀(Advanced Ionospheric Probe, AIP),可量測電離層中的離子密度、溫度、速度與組成。福爾摩沙衛星七號則是台美雙邊合作的氣象衛星任務,目標為建立高可靠度的衛星氣象與太空天氣觀測網。其搭載的離子速度儀(Ion Velocity Meter, IVM),可高頻率觀測離子參數,對捕捉快速變化的電漿動態極為關鍵。此外,團隊也運用全球電離層規範,透過資料同化技術重建電離層三維電子濃度分佈,使研究更具全球性與系統性。

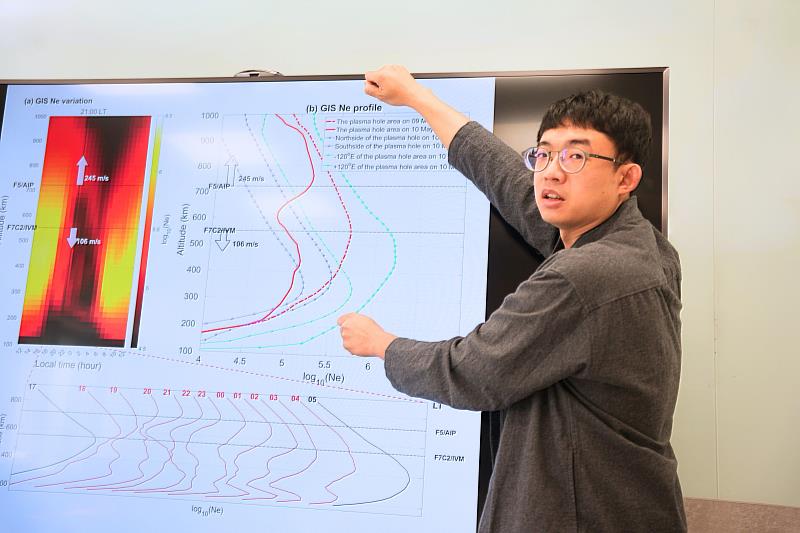

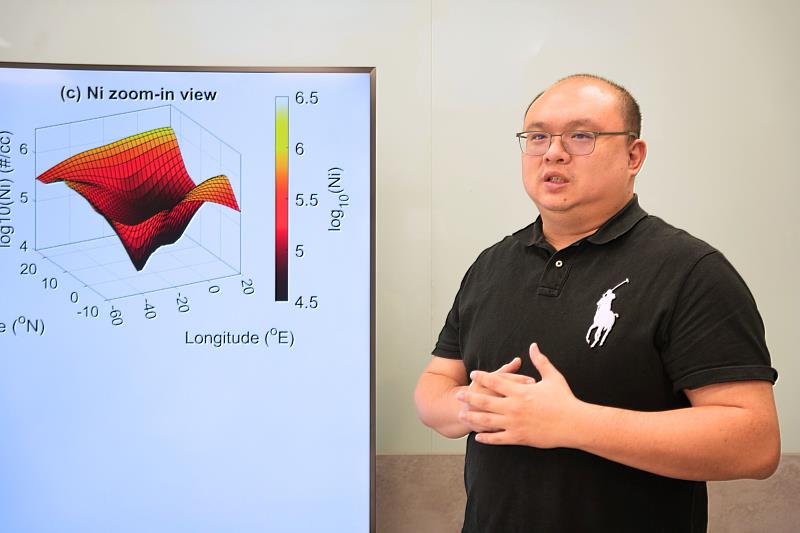

此次研究,團隊成員吳宗祐博士整合上述三項資料,發現磁暴期間大西洋上空電離層中的電漿密度比其他區域低上百倍,且涵蓋範圍高達5,000至8,000公里。更令人驚訝的是,在空洞中心竟出現罕見的雙峰結構,這是由於720公里高空的向上電漿流與550公里處的向下電漿流同時作用所致,顯示在極端太空天氣事件下,電離層結構可能發生前所未見的變化。

當磁暴引發劇烈電漿擾動時,可能導致GPS定位誤差、航空通訊中斷、衛星姿態失控等問題。透過這項創新研究,可以理解極端磁暴在全球電離層造成三維結構的崩塌與重組,有助提升太空天氣預報能力,減少對民航、海運及防災通訊的潛在威脅。

該研究由中央大學、中央氣象署及美國科羅拉多大學波德分校(University of Colorado Boulder)共同合作完成,並獲教育部高教深耕計畫與國家科學及技術委員會經費支持。研究成果被納入國際期刊「2024年重大太空天氣事件特刊」,充分展現台灣在太空科學領域的自主技術與觀測實力,並為未來太空天氣預警與全球電離層建模奠定重要基礎。