歷經金融風暴以來的一連串危機,川普刮起排外風潮、美中衝突、新冠疫情和俄國侵烏等,全球化即使持續存在,也失去原有的動力,取而代之的是各地區域化和集團化。區域化暨區域研究遂趁勢再興,成為今後國際關係研究的新顯學。

本書為中文世界第一本全球區域暨區域化研究專書,從全球視野、國際政經和地緣政治角度,解釋區域政經、區域化發展,以及跨區域互動。也剖析該區域最重要的跨國組織、各國合縱連橫以及最重要議題。

內容節錄

《分裂的世界?:21世紀全球區域化崛起》

第一篇 歐洲地區

03〈俄羅斯在歐亞地區運作「區域化組織」的發展與變遷〉摘錄

文/洪美蘭(國立政治大學國際事務學院俄羅斯所教授)

二、「一帶一盟」、「大歐亞夥伴關係」下的中、俄競合

蘇聯瓦解後,俄國主導歐亞國家發展區域化組織,以恢復彼此的聯繫關係,在便民和互利經濟發展的同時,亦達成鞏固其勢力範圍的目的。然而,在此過程中,當然也面臨其他強權希望藉歐亞國家已轉型為市場經濟體、自由民主國家與其開展正常的經貿關係之挑戰。如歐盟在蘇聯瓦解後,為了協助該地區經濟轉型提出包含俄國在內的塔西斯(Technical Assistance for Common Wealth of Independent States, TACIS)計畫;美國租借吉爾吉斯、烏茲別克的軍事基地等。歐亞國家與歐美西方國家互動後,逐漸形成強化自我主體性的表現,故在歐亞地區除了俄國主導的區域化組織外,也出現其他無俄國參與的區域化組織,如1997年以論壇形式開始的古阿姆集團(Organization for Democracy and Economic Development – GUAM);以及歐盟2009年提出組成的「東方夥伴」(Eastern Partnership)等。

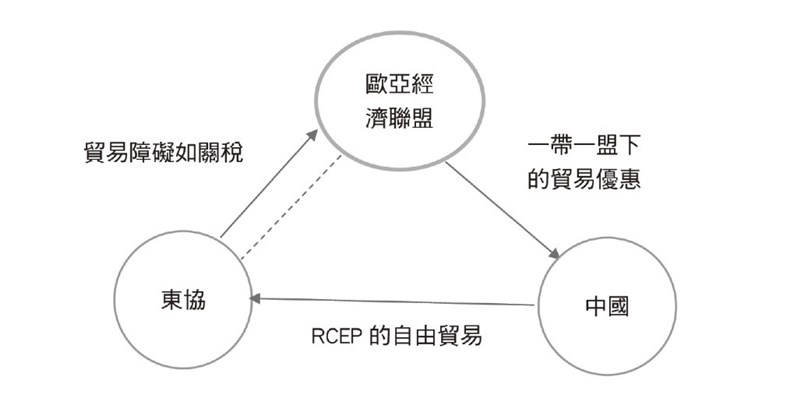

在中國大陸崛起後,俄國主導歐亞國家區域化發展的進程中,除了來自歐美的外部挑戰,又增添了來自中國大陸的磁吸效應影響。如當俄國積極主導發展「歐亞經濟聯盟」的同時,中國大陸也提出「一帶一路」倡議,對歐亞經濟聯盟形成挑戰,特別是在中亞地區,造成中、俄在當地主導區域經濟整合之「不對稱競爭」,因為中國大陸崛起後的經濟狀態,相對於俄國,對歐亞國家在參與區域整合上的選擇而言,顯然較具吸引力,因為中國大陸比俄國更具廣大市場之商機,甚至中亞國家在與中國大陸合作「一帶一路」倡議下有可能獲得來自中國大陸的投資。因此,雖然歐亞國家在「歐亞經濟聯盟」下,因彼此貿易障礙消除,而獲得俄國與歐亞經濟聯盟國家間貿易量增加的「貿易創造」效果;以及在中俄貿易障礙如關稅尚存,而歐亞經濟聯盟國家間無貿易障礙的情況下,俄國從中國大陸進口相對於中亞國家更低成本之進口品在加上關稅後價格可能高於中亞進口品,形成中亞國家取得「貿易轉向效果」帶來的貿易利得;甚至在中國大陸與中亞經貿合作下,可能發生中國大陸商品借由中亞轉入俄國,造成俄國對中國大陸原本設定的貿易障礙無效之「貿易偏向」效果。故綜合區域經濟整合的所有貿易效果來看,在中國的磁吸效應下,俄國同意將「歐亞經濟聯盟」擴至「一帶一盟」後,實質上對俄國和歐亞經濟聯盟國家而言,反而是有利的,因為「歐亞經濟聯盟」的關稅同盟協議,不僅會對中國大陸採取一致性關稅而獲得保護區域內市場的效果,同時所有歐亞經濟聯盟國家又可獲得出口至中國大陸的商機。

除了從區域經濟整合的貿易效果評估可知,「歐亞經濟聯盟」擴至「一帶一盟」的效益促使俄國同意與中國大陸對接合作外,2013年11月的烏克蘭事件使俄國被歐美經濟制裁後,以及中國大陸成功地組成亞投行等因素,也都成為中、俄不對稱競爭轉為良性化發展的催化劑,致使俄國與中國大陸達成「一帶一盟」。不過,表面上中、俄化競爭為合作,但事實上在俄國提出結合亞投行、上合組織、金磚等多邊合作下,建立跨歐亞地區之「大歐亞夥伴關係」(the greater Eurasian partnership)倡議後,可見中、俄對歐亞大陸上的區域化發展,乃是競合,而非合作。例如,普欽在2017年參加亞太經濟合作會議(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)峰會前特別投書香港「大公報」,宣傳俄國的「大歐亞夥伴關係」提議時,就在文中提到,歐亞經濟聯盟與亞太國家中,除了中國大陸外,已與越南簽屬自由貿易協定,歐亞經濟聯盟亦希望與其他亞太國家發展自由貿易關係。故2017年6月「歐亞經濟聯盟」與印度在「聖彼得堡國際經濟論壇」(St. Petersburg International Economic Forum)上簽署啟動雙邊自由貿易協定談判之聯合聲明。2019年10月「歐亞經濟聯盟」與塞爾維亞和新加坡也都分別達成了自由貿易協定,現在亦積極與韓國、蒙古、伊朗及以色列等國洽簽自由貿易協定。

換言之,俄國希望透過「歐亞經濟聯盟」與其他國家,特別是東亞國家自闢彼此的自由貿易關係。如此一來,俄國不但可藉歐亞經濟聯盟廣化為大歐亞夥伴,以鞏固中亞國家參與其主導的區域整合,且俄和中亞國家也可搭中國大陸與他國經濟整合圈,如區域全面經濟夥伴協定,順勢將歐亞經濟聯盟國家的商品推展到其他地區,符合普欽將歐亞經濟聯盟設定為連繫歐亞經濟圈的橋梁角色。甚至因可藉由「一帶一盟」下中國大陸與歐亞經濟聯盟間的經貿優惠條件,以及中國大陸與東協間的自由貿易,形成兩個區域經濟圈間可能產生的「貿易偏向」效果(參見下圖),使既有存在於東協和歐亞經濟聯盟間的貿易保護措施無效,而促使尚未與歐亞經濟聯盟簽署自由貿易的國家,加速評估考量與歐亞經濟聯盟達成自由貿易關係,形成俄國所謂的「大歐亞夥伴關係」。