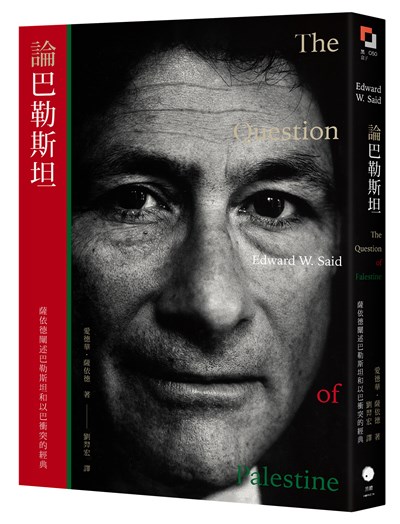

20世紀最具影響力的公共知識分子、後殖民思想家愛德華.薩依德,在1978年出版其代表作《東方主義》後,隔年續以其犀利的筆鋒與流亡者的心境,寫下第一本完整闡述現代巴勒斯坦經驗的經典──《論巴勒斯坦》。

在西方對阿拉伯世界充滿偏見的背景下,《論巴勒斯坦》一舉將巴勒斯坦問題帶入知識界和公眾的視野,揭示了巴勒斯坦民族的歷史、巴勒斯坦人面對猶太復國主義時的創傷與掙扎,並剖析以色列立國意識形態與帝國主義、種族主義的關聯,駁斥西方對巴勒斯坦和阿拉伯人的再現,進而提出化解以巴衝突的方案。

《論巴勒斯坦》自1979年問世以來,始終是理解中東、以巴問題與薩依德思想的重要經典。如今,以巴衝突仍不見盡頭,巴勒斯坦的自決遙不可及之際,這本書的深刻洞見與關懷仍照亮著現實。

內容節錄

《論巴勒斯坦:薩依德闡述巴勒斯坦和以巴衝突的經典》

本書的大部分內容完稿於一九七七年至一九七八年初,成書於近東現代史中極為重要的年間,但參考座標絕不僅限於上述時期。我寫作本書的目的,是提供西方讀者一個能廣泛代表巴勒斯坦的立場。許多人在此刻談論著巴勒斯坦與巴勒斯坦問題,但「巴勒斯坦立場」仍不太為人所知,也從未被充分理解。本書在闡述這個立場時,主要依據的是那些我認為足以被稱為巴勒斯坦的經驗。就任何層面而言,自一八八○年代早期,當第一批猶太復國主義者抵達巴勒斯坦海岸時,「巴勒斯坦經驗」即成了一個具備自我意識的經驗;從此,巴勒斯坦的歷史展開了不同於阿拉伯世界的特殊走向。在整個二十世紀當中,儘管巴勒斯坦人與阿拉伯人的行動確實有許多關聯,但巴勒斯坦歷史的決定性因素,也就是猶太復國主義所致的創傷性民族遭遇,是近東地區獨一無二的。

我寫作本書時,我的目標與預期成果(先不論兩者可能的瑕疵),皆是以巴勒斯坦獨有的特性為指南。身為一名巴勒斯坦人,我始終努力意識到我們作為一個民族的弱點與缺失。依某些標準來看,巴勒斯坦民族也許並不特殊;我們的民族史證實了,我們面對那些基本上來自歐洲且野心勃勃的意識形態(及其實踐)時,對抗屢遭挫敗,我們也無力讓西方對巴勒斯坦謀求的正義事業產生太多興趣。儘管如此,我認為,我們也已經開始建構屬於自己的政治身分認同與企圖,展現出非凡的韌性以及驚人的民族復甦力,我們也獲得了第三世界所有人民的支持。最重要的是,儘管巴勒斯坦人如碎片般分散各地、儘管我們沒有自己的領土,我們多半因為巴勒斯坦理念(idea)而團結成一個民族;出於自己被剝奪、被排除的經驗,我們表達了巴勒斯坦理念,這個理念一以貫之,而我們以積極的熱情回應。本書嘗試要做的,正是要盡最大的可能詳述巴勒斯坦的失敗,與隨後復歸的生動細節。

我想,對許多讀者來說,「巴勒斯坦問題」隨即會讓他們想起「恐怖主義」的概念,而這樣的不公平聯想,是本書沒有多談恐怖主義的部分原因。若我將此議題納入討論,那我就得以防禦的姿態提出辯護──要不主張我們的「恐怖主義」具有正當性,要不堅稱根本不存在所謂的「巴勒斯坦恐怖主義」。但事實遠比這複雜,有一些值得我在此先行陳述。單就數值而言,尤以人命與財產損失的殘酷數字來看,猶太復國主義者施加於巴勒斯坦人身上的行為,遠大於巴勒斯坦人對猶太復國主義者的報復性行動。過去二十年間,以色列幾乎不間斷地攻擊位在黎巴嫩與約旦的巴勒斯坦平民難民營,而這只是雙方完全不對稱的攻擊紀錄中的一個指標。與此同時,我認為更嚴重的是,西方(尤其是自由派猶太復國主義者)新聞媒體與知識論述的偽善:他們幾乎從未對猶太復國主義的恐怖行動別置一喙。當他們報導「阿拉伯」針對「以色列平民」、「城鎮村落」或「學童」的恐怖襲擊時,言詞是憤慨的,但在報導「以色列」對「巴勒斯坦陣地」的攻擊時,卻換上了中立的語調,沒有人會知道「巴勒斯坦陣地」指的是黎巴嫩南部的巴勒斯坦難民營。有什麼比上述修辭還要不公允?(我此處引用的是最近發生在一九七八年十二月底的事件報導。)自一九六七年,以色列佔領西岸與加薩以來,其非法佔領每日都引發民怨沸騰,但西方媒體(與以色列的傳媒)無動於衷──直到耶路撒冷的一個市集發生了爆炸案。事件後,以色列國防軍參謀總長古爾(Mordechai Gur)接受訪問,但我必須帶著幾近徹底的厭惡指出,沒有一家美國新聞報紙提到這個訪問:

問:〔以色列一九七八年三月入侵黎巴嫩期間〕你們針對聚集群眾進行無差別轟炸一事,是真的嗎?

答:我不是那種會選擇性記憶的人。你以為我會假裝不知道這些年來我們做了什麼嗎?蘇伊士運河軍事衝突時,我們做了 什麼?炸了一百五十萬的難民!這是真的,你住哪?⋯⋯我們炸了埃及的伊斯梅利亞(Ismailia)、蘇伊士、塞得港、福阿得港,一百五十萬的難民⋯⋯。黎巴嫩南部的人什麼時候變得這麼神聖了?那些人完全知道恐怖分子在做什麼。阿維維姆(Avivim)發生屠殺後,我未經授權就先炸了黎巴嫩南部的四個村。

問:那些轟炸沒有區分平民和非平民?

答:區分什麼?你知道伊爾比德(Irbid)的居民做了些事才會被我們炸吧。〔伊爾比德是一座位在約旦北部的大城,主要居民是巴勒斯坦人。〕

問:但軍方的聲明都說是還擊,也說是針對恐怖分子目標的反擊。

答:請你認真點。你不知道約旦整個谷地的居民都因為消耗戰被清空了嗎?

問:所以你主張那些居民應該被懲罰?

答:當然,而且我對這件事完全沒有疑慮。我批准亞努什〔Avigdor “Yanouch” Ben-Gal,於以色列入侵黎巴嫩的行動中擔任北部指揮官〕在入侵時動用飛機、大砲與坦克時,我完全知道我在做什麼。我們的獨立戰爭結束後到現在已經過了三十年,但我們還在跟那些住在城鎮村落裡的〔阿拉伯〕平民打仗,每次我們都會被問同樣的問題:我們該或不該攻擊平民?(《哈米什馬爾報》〔Al-Hamishmar〕,一九七八年五月十日)

由此可見,關於「恐怖主義」的一個問題,在於人們對它的認知失調,以及其犯罪的失衡。舉例來說,當巴勒斯坦人試圖用以色列人質來換取被關押在以色列監獄的巴勒斯坦人時,每一次,以色列軍隊總是率先開砲,蓄意導致一場血腥殺戮。但事實上,這些數據與解釋也不夠充分,畢竟猶太人與阿拉伯人之間、巴勒斯坦人與猶太復國主義者之間、巴勒斯坦人與其他人類(或看來如此)之間、猶太人與西方人之間歷來的敵對紀錄,都令人心寒沮喪。身為巴勒斯坦人,我對於這一切恐怖事態的震動迴響及其道德難題的細部被剝去,以一種簡單且天經地義的方式,被壓縮在「巴勒斯坦恐怖行動」的標題下,深感怨恨且悲痛。然而,我也必須說,身為一個從各方面接觸到此議題的人,我(僅此一名的巴勒斯坦人)也對劫機、自殺任務、暗殺行動、轟炸學校與飯店感到恐懼。令我驚恐的不只是受害者所承受的恐怖行動,更是內在於那些被迫行動的巴勒斯坦男女們的恐懼。我不會佯稱自己是超然的觀察家,因此,我認為,與其正面討論恐怖行動,不如試著向我的讀者傳達一個更大的巴勒斯坦故事,上述的所有一切正是從這個故事而來。假若這個故事終究沒有──而它本就不能──緩解消耗與不幸的災難,至少這個故事能向讀者呈現長久以來遺漏的事實,也就是內含於巴勒斯坦問題裡,每一個巴勒斯坦人所承受的集體民族創傷。