探險,不是去征服,而是去聯結。這是一部絲綢之路的探險,探索人類與自然的聯繫。踏上單車,作者凱特.哈里森騎行橫越黑海、裏海、帕米爾山結、塔里木盆地、西藏高原……等,優美地抓住了跨越邊界的意義,無論在地理或心理的層面,賦予「邊界」最深刻的思考。

文章節錄

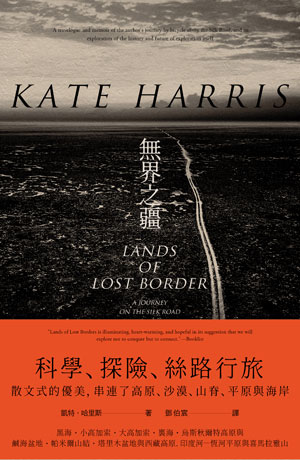

《無界之疆》

達爾文在小獵犬號上,幾乎才航行到一半就萌生退意。暈船、孤獨及身體勞累使他精疲力竭。在家書中他坦承:「有時候我擔心自己根本無法撐完全程。」穿越西藏至半途,有時候我也有著同樣的恐懼,總覺得世界上什麼都不對勁,都被放大了。有一間鄉間小屋可供躲藏,看起來再好不過了,尤其是總算有個地方隱藏我們的帳篷了,沒想到卻是個垃圾堆,破破爛爛的東西一地——破碎陶片、舊藥丸紙袋、一件格子襯衫、東一只西一只鞋子。當天晚上,突落暴雨,來勢洶洶,擊打帳篷聲如落石。總以為自己隨時都會給活埋掉,但人已經累得什麼都不在乎了。才到西藏高原不過一個星期,梅莉和我消瘦憔悴,疲累倦怠,腿部肌肉有如糊在骨頭上的樹脂。

第二天上午中途休息。「全身每個地方都在痛。」梅莉呻吟著抱怨。「但我學會了一個克服的祕方……」

「說來聽聽。」我說。

「別聽妳的身體。」

但我的心喊停時,我的腿卻大聲附議。我滿腦子想的都是牛仔褲、躺椅、披薩。懷念醒來時迫不及待要看下一個轉彎的光景,而不是懷疑自己是否還有好奇心。懷念自己是一個活生生的人而不是一個鬼魅的感覺。這些都是我不時跟梅莉抱怨的。但第一次有機會和西藏人互動時,我卻很快就癱掉了。一天,找不到一個夠平坦或夠隱蔽的地方營宿,儘管百般猶豫,還是接受了一家人家的邀請,在他們家後面紮營。梅莉和我都擔心我們的非法行為會牽連他們,但營地從路上看不見,又有食草的長毛犛牛圍繞,不太可能引起注意。日子晴和美好,搭好帳篷,才不過中午時分,但爬進睡袋就不想再出來,整個人疲累不堪,覺得剩下來的行程已經將自己開除,灰心,厭世一如阿蒂爾.韓波(Arthur Rimbaud)——看得夠了,知道得夠了,擁有得夠了,夠了。

但縱使閉著眼睛躺在那兒,卻聽到西藏人家的中國旗幟噼啪作響,更別提我們自己自行車上的,在外面草地上擴散。腦海中浮現一幅景象,軍車車隊拖著公路走,一路噴吐著政令宣導。我想像游牧人家羊群一般被驅入集合住宅,而藏羚羊卻自由自在奔跑於荒野保護區。我看到一片荒涼貧瘠的土地,威權所至,地平線體無完膚,所有的行動遭到監視,任何抗議風吹草動都在國家的腳跟下瓦解。而我卻在這裡,欣欣然騎車穿越這片飽受壓迫的風景,在一個西藏人點火自焚並逃亡的政權下旅遊。就在我們騎車穿越的那一年,十一個人自焚——有男有女,都是二、三十歲年紀,高喊「西藏人要自由!」,「達賴喇嘛萬歲!」然後汽油澆身,點燃火柴。次年,八十六個人同樣以火殉身,同年,中國政府沒收自治區內居民的護照,並使新護照的申請變得格外困難,實際上等同於囚禁六百萬西藏人民。如此不公不義,令我痛心難過,對於自己能夠脫身感到慶幸,恨不得趕緊離去。梅莉獨自去西藏人家拜訪,解釋說我身體不適。

帳篷周圍,犛牛呼嚕噴息,咀嚼有聲,越來越靠近。我搖動防水布,使帳頂發出嚇退聲響。遠方車聲嗡嗡中,可以聽到困在帳篷內外壁之間的蒼蠅發出細微的乒乓聲。躺在睡袋裡,全身疼痛,強烈希望人類永遠去不了火星,我們不配擁有一個新世界;我們只會再一次摧殘一個星球。小時候,我確實相信外星生命的發現——無論是有知覺的存有或微生物——會改變人類,可以促成近似神蹟的革命。明白我們全都屬於同類,無論土耳其人或亞美尼亞人,印度人或巴基斯坦人,西藏人或維吾爾人還是漢人,每個人都是地球的子民,最起碼,我們會更加善待彼此。我們會一同覺醒,原來我們全都是迷失在這個謎團之中的生命。

如今,我不再相信了。外星生命的發現什麼都改變不了,正如學會了飛行並不曾提升人類的高度,又如航海家所拍攝的淡藍斑點的照片,如果你真正看懂了它,民族主義的糾結應該就此化解,但結果並非如此。「再看看那個點。」卡爾.薩根懇求:「那就是這裡,那是家,那是我們。在那上面,每一個你愛的人,每一個你認識的人,每一個你聽說的人,每一個人類,都度過他們的一生……在一粒懸浮於陽光中的微塵。」另一方面,我們發現,海底沸騰的裂隙中有吃硫磺維生的微生物,外太空深處有類似地球的外行星環繞遙遠的太陽,在在證明生命的稀有、智慧與璀璨無所不在於宇宙中——而這樣的事實並未讓我們的自我優先退讓分毫。身而為人,如果一味堅持一成不變地,亦即自私地、無動於衷地活著與死去,科學與探險又有什麼意義呢?

或許,無限之始,始於過去的某一點,而那一點我們既看不見又不關心。當我們自己就是那一點時,我們何等渺小呀。我漸漸開始瞭解,邊界的問題不在於它們的殘酷、跋扈及違反自然。邊界的問題其實就是漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)所指出的邪惡平庸性的問題:我們潛意識地接受邊界乃是風景的一部分——至少是邊界所給予我們的特權,那一紙護照意義重大——因為邊界說出了我們最深層、最卑劣的慾望,為了榮譽與持久,為了秩序與安全,永遠以其他人、其他事為芻狗。邊界,強化了外來、異類及非我族類的概念。但如果我們多數人都不同意,這樣的虛構故事還會繼續存在?他們加諸於別人的不平等所帶來的利益,他們還能夠默默享受?鐵絲網始於當下,在我們裡面,割裂我們自己的心。

腳步聲響起,接近帳篷,門的拉鍊打開,梅莉伸進頭來。

「妳還好吧?」她問:「我好像聽到哭聲。」

「一定是犛牛。」我說謊,心想,所有探險必皆死於心碎。