從舊書找裝幀新意 李志銘領讀者紙上遠遊

猜猜看,不同年代著名人物如畫家林玉山、藝術家黃華成、攝影家霍榮齡,有什麼交集?

答案是,他們都曾為書籍封面操刀。

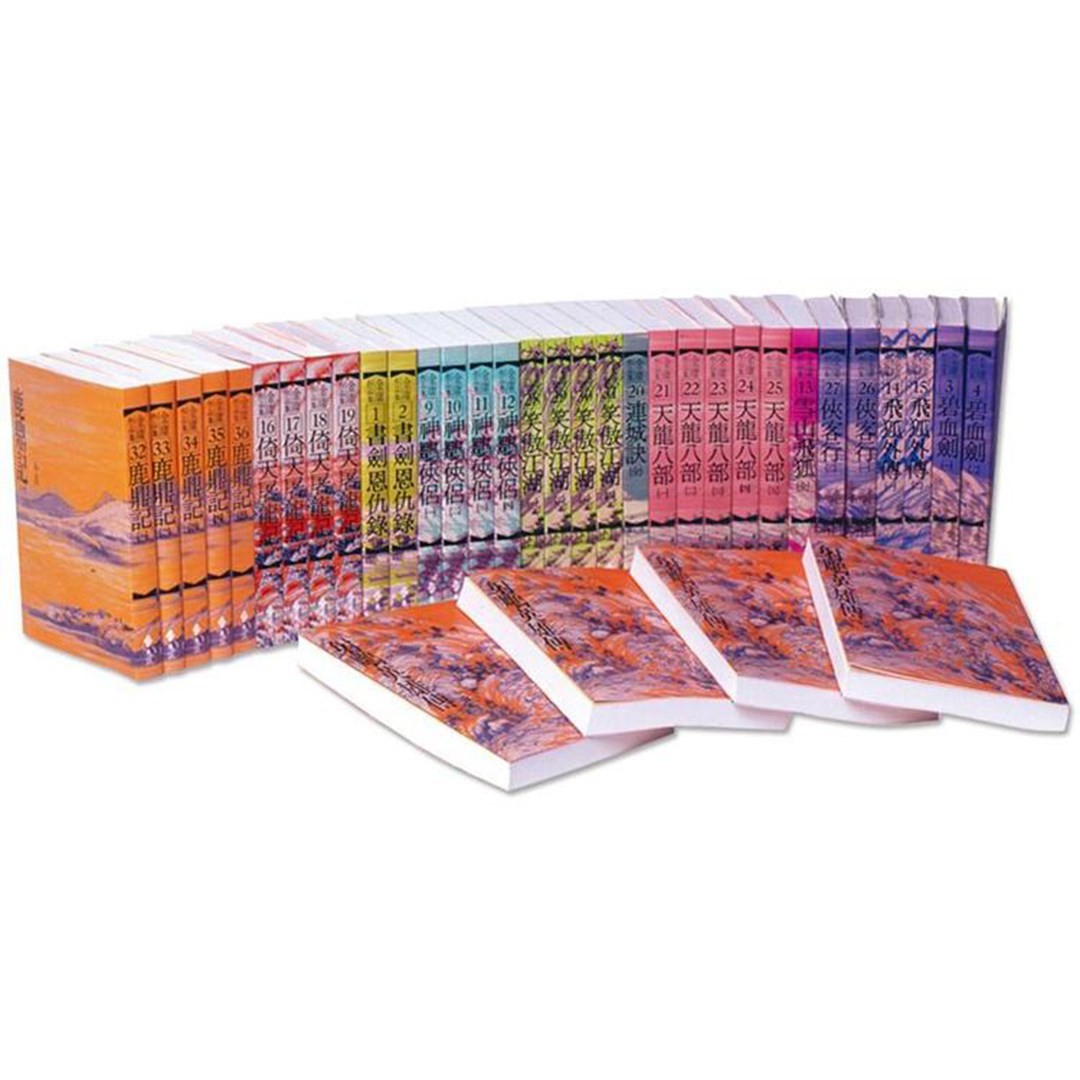

書封如書籍靈魂之窗,一眼就要人看穿作者想說的,或欲語還休的,甚至因為書封,人們可以在不同時空與地點共享一段視覺記憶,例如日前逝世的作家米蘭.昆德拉,大家會想起他親手繪製的書封插圖,或是當人們講起金庸著作,也會記得曾經手捧著那印有江河山水的多彩書衣。

藏家、作家李志銘著有《裝幀時代》、《裝幀台灣:台灣現代書籍設計的誕生》及《裝幀列傳:迎向書籍設計的狂飆年代》,又被稱為「台灣裝幀三部曲」,他長年觀察台灣出版品的樣貌,從史料角度一窺裝幀堂奧。透過他的精心剖析,世人才知道,原來台灣的裝幀世界如此豐富,原來台灣出版品的封面如此多樣。

日本殖民時期 寫實成主流

回溯台灣書籍裝幀成果,李志銘說,以現存可考的藏書來看,可追到日本殖民的30年代,當時書籍封面壓根還沒有「設計」的概念,會稱作裝飾畫或是圖案畫,受世界流行的寫實主義畫風影響,常見擬真山水風景、花草靜物描繪,鞏固統治者與在地的關聯。

李志銘說,「裝幀」一詞的出現,其實是由中國散文家豐子愷自日本引進中國。日本殖民時代,反倒沒有人會稱書籍封面繪製者為「設計師」,一本書或一本雜誌需要封面?那就找最會畫畫的畫家吧。

這也讓裝幀這份工作,與台灣美術史息息相關。以日本畫家石川欽一郎為例,他被視作台灣近代美術推手,不只傳授西方繪畫技巧,也擔任總督府刊物「台灣時報」的刊頭插畫設計,讓不少筆下台灣風景躍於紙上。

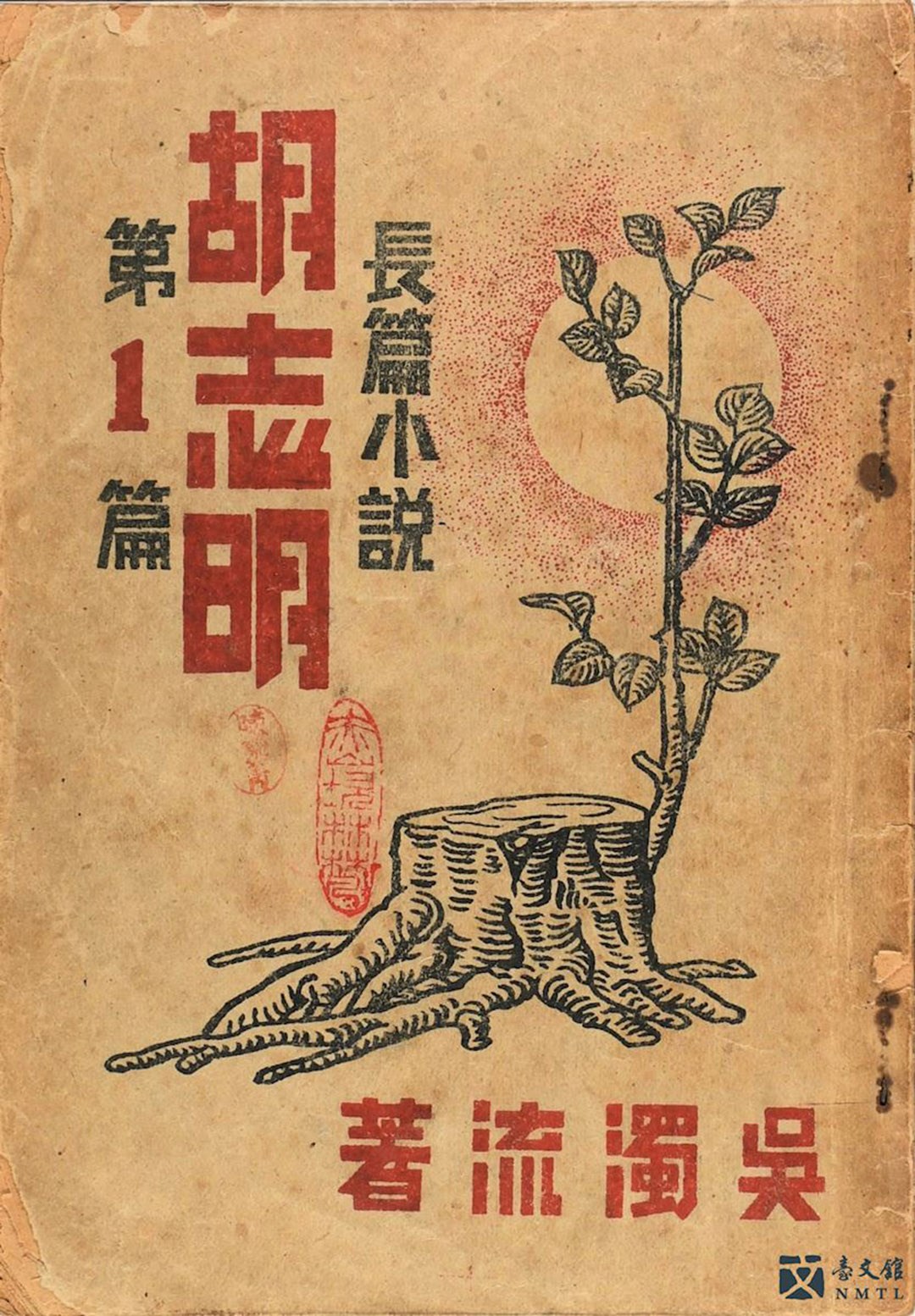

曾加入台陽美術協會的「灣生畫家」立石鐵臣,更是當時不可忽視的人物。他在1941年加入《民俗台灣》雜誌編務工作,以「台灣民俗圖繪」專欄留下歷史珍貴資料,作家吳濁流著名首部長篇小說《亞細亞的孤兒》最早名為《胡志明》(自印,1946年),也是由立石鐵臣操刀,他畫下一座被砍伐後的樹樁,但卻有嫩芽竄向天空,無聲傳達小說氛圍。

李志銘說,早期還沒有所謂「接案委託」的觀念,一本書或雜誌的封面要找誰畫,端看主題與風格,出版商甚至作者本人通常會找上熟識的畫家,「像日本大畫家梅原龍三郎有幫忙畫過台灣書籍,包含參加帝展或台展的有名畫家藍蔭鼎、林玉山也都曾經畫過書封。」

戰後風格 百花齊放

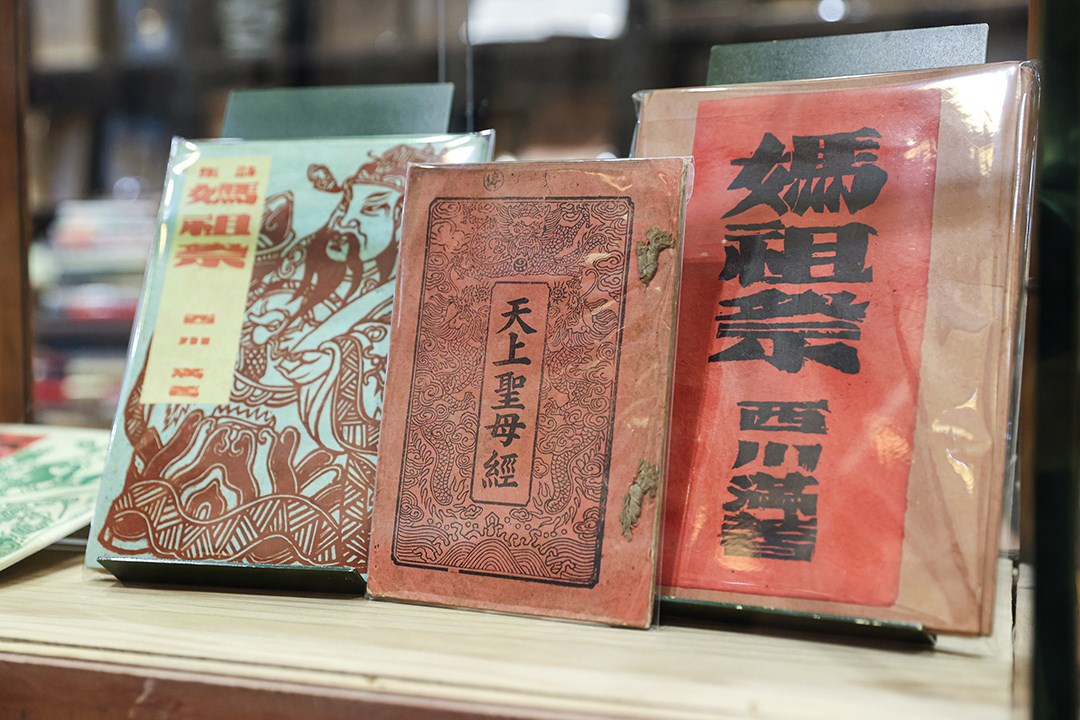

台灣於日本殖民時期還有追求視覺至淋漓盡致的創作者,例如致力木刻版畫手工書的日本小說家西川滿,李志銘讚嘆,那些書只能以「藝術品」形容,在他參與編輯的刊物中,許多書籍都堅持使用高級和紙,搭配畫家的木刻版畫,還會構思雙封面版本,例如在他所著的《華麗島頌歌》一書,就發表2種裝幀版本。

以技法而言,將書封視作視覺藝術另一種表現手法,進而追求突破,自然不是新鮮事,尤以台灣戰後至21世紀來到前格外明顯,甚至戒嚴到解嚴,都無礙創作者的巧思。如「紅色」曾是在戒嚴時期,書封設計者間口耳相傳的禁忌色,連星星都要避免使用五角,但藝術家黃華成就曾大膽設計鮮紅色的書封。

「書籍封面在戰後變化比較多,它已經不再走寫實畫風,這或許也與當時風土民情或流行美學主義有關。當時有所謂西方現代主義、當代藝術進來,我覺得有點影響。」李志銘舉例,像現代主義講究簡單線條或是幾何形狀,書籍封面也漸漸出現較為抽象的色塊設計。

話語剛落,一旁書店店員聞言,立刻抽出一本以搶眼而佈滿鮮豔藍、黃色塊的舊書,遞給李志銘,李志銘直呼:「啊!廖未林就是這種。」他說,廖未林設計書封最厲害的就是擅長利用簡單方塊與顏色,進一步組合成有趣的畫面,「最經典就是他設計的《藍與黑》。」

眼眸楚楚動人、髮絲如雲,周圍飄了一層仙氣般,都是現代人對言情小說封面主角的「刻板印象」,廖未林當時為言情小說所設計的封面人物,有的是電影主角般的壯闊立體,原來是他當時會偷偷鑽電影院後門看免費電影,人物造型也就從腦海中一個一個蹦了出來。

李志銘說,那時廖未林看的電影主要是30年代的美國電影,電影海報風格也會成為他繪製書封的靈感,進一步轉化為自己的風格而創作出來,「那時的創作者是沒有章法,看到什麼是什麼,充滿創意,但同時也會很了解書到底要表達什麼。」

研究起點 從遊戲開始

談起舊書歷史,李志銘眼神放光。他逐步邁向半百,年輕時就有追尋老事物的熱忱,本科學建築,碩士論文卻是研究舊書,起點就是從逛舊書店開始。

「台灣書店似乎會有一個變化的週期,像21世紀初前幾年,台灣現在幾家最有名的二手連鎖書店都是從那個時候開始起來的,還有大家會結伴逛舊書攤的風潮。」李志銘回憶,例如胡思及茉莉等,而在他挖崛舊書史料過程中,專研絕版書的舊香居也是他的最佳夥伴之一。

把書店當百貨逛,逛久了也會摸索到一些門道,像自比「視覺動物」的李志銘就是從看書封開始,看出一番心得,「視覺比文字快,我就慢慢注意到一些文字書跟一些台灣文學作品,它們的書封設計師都還蠻有自己特色。」

好比黃華成操刀設計的《劇場》季刊,他進一步透過字體設計,將書刊封面設計拉抬到新高度。

光「看」書是不行的,還要捧起來閱讀,李志銘因為注意到書封,先養成翻版權頁的習慣。他發現,許多50至60年代舊書都會在版權頁標明封面設計者是誰,如果找不到,還可以翻翻作者「感謝的話」。

蒐集這些設計者的名字,成為李志銘的樂趣之一,別人收藏舊書是按照作者名字分門別類,他是按照書封設計者建檔,同時期有別的舊書收藏家與他一樣嗎?他搖搖頭說:「好像沒人跟我一樣。」但也正因如此,他才開啟有關裝幀的研究寫作計畫。

先當藝術家還是設計師?

承先啟後似的,在21世紀初初嘗舊書美好的李志銘,對書籍裝幀的爬梳現今就到1990年代。時代不斷變動,他分析,1970年代至1990年代間的書籍封面設計者們,因為橫跨了電腦排版的科技變革,格外具時代意義。

「像是霍榮齡,她是那年代少數外景女攝影師,個性大氣,這也反映在她的設計作品上,她很擅長將攝影與設計結合在一起,而在電腦科技改變排版以前,攝影元素不會如此大量運用於封面上。」李志銘說。

對曾經著迷於小說家金庸作品的讀者而言,就算沒聽過霍榮齡,也勢必看過霍榮齡所設計的書封,由遠流出版公司推出的「金庸作品集」套書,就出自她手。

當時,霍榮齡利用元朝畫家黃公望所繪製的《富春山居圖》為背景,運用局部山水為底稿,成就無數讀者手中經典。除此之外,她也為雲門舞集設計多幅宣傳海報,巨作《薪傳》即是一例。

在電腦科技與印刷技術不斷推陳出新的現代,李志銘觀察,設計師們不再如前人需要平空「造型」或「生圖」,但也直言:「以前是許多藝術家想要靠近設計那一端,現在是許多設計師讓自己成為藝術家。」設計與藝術創作仍有其本質上的差異,「誰又能真正服務到讀者呢?」

「看」書封的遊戲,仍持續進行中。

快門慢想系列文章

快門慢想系列文章