法蘭克福書展台灣館開幕 神靈鬼怪引國際讀者共鳴

(中央社記者林尚縈法蘭克福16日專電)法蘭克福書展登場,台灣館展出6位「看板作家」以神話、信仰與人性陰影為靈感的作品,「神靈與鬼怪」主題吸睛,引起現場國際作家與出版人不少交流與討論,不僅呼籲書展讓不同聲音相遇的精神,也展現台灣文學多元想像力。

第77屆法蘭克福書展15日開幕,吸引來自92國、超過千位作家與出版社參與。書展總監布斯(Juergen Boos)在開幕式表示,法蘭克福書展始終是民主討論與和平交流平台,即使在地緣政治緊張的時代,也要讓不同聲音在這裏相遇。

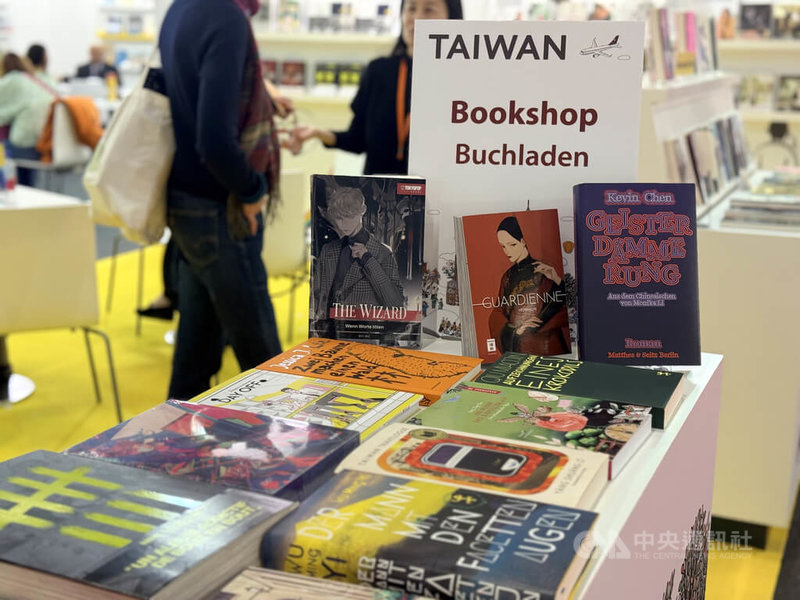

今年主題國菲律賓,展館以竹子與鳳梨纖維打造為可步入的「群島」空間,呈現因地理破碎帶來的多元與獨立精神;台灣館則延續去年特色,強打「看板作家」,文學作品觸及神靈、鬼怪等深植台灣這座島嶼文化脈絡的作品,激起國際讀者不少共鳴。

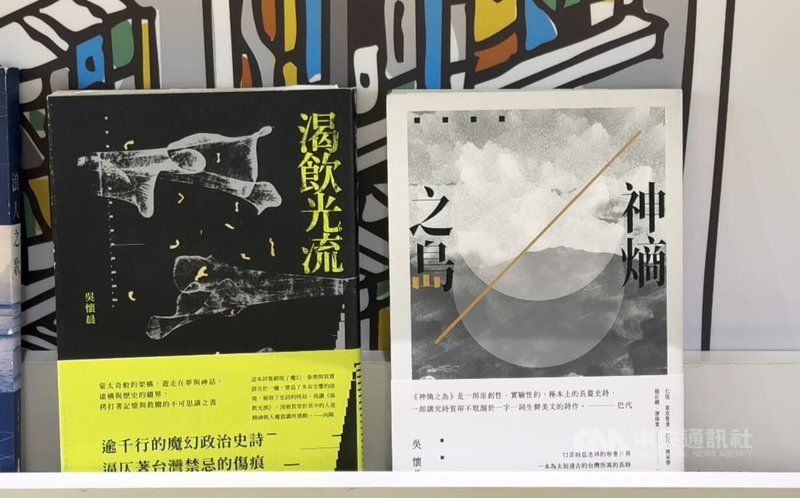

以「神熵之島」為例,詩人吳懷晨從神話出發,描寫台灣最早的生命想像。他說,母親為平埔族埔里人,童年從外婆口中聽過熊、風、水等的自然神話,是創作靈感重要來源。

犯罪小說家蕭瑋萱則探索幽微的人性,將「鬼怪」視為一種人心映照。去年在德出版的作品「成為怪物以前」,由「犯罪小說教皇」沃徹(Thomas Wörtche)負責編輯,今年沃徹也親赴台灣館了解台灣文學新作。

這些來自台灣作家的作品,吸引不少國際出版人駐足討論「鬼怪」文化意涵。來自印度的作家與編輯蘇南丹(Sunandan)認為,鬼魂在亞洲文化中並非單純的恐懼象徵,而是人與靈的共存。

蘇南丹舉例,在他的母語孟加拉語中,「鬼」(bhut)一詞同時也意為「過去」,是人類記憶的延續,因此無論在印度、泰國還是台灣,許多家庭都設有靈屋或靈堂,讓逝去的身體能以精神延續。

旅居台灣的墨西哥出版人班學明則觀察到,台灣社會對死亡與靈魂的態度越來越開放。墨西哥文化相信「死亡是生命的一部分,也是一種理解並享受生命的方式」,以慶典方式在亡靈節追思往生者。

台北書展基金會董事長郝明義指出,今年台灣參展作家陣容「光譜非常廣」,除了吳懷晨、蕭瑋萱,還有台語作家胡長松、小說家陳思宏、BL作家蒔舞與漫畫家小峱峱。

除台灣館開幕活動,文策院表示,這6位「看板作家」也將參與超過10場大會與當地出版社舉辦的座談、簽書會等活動,讓今天在台灣館開幕式現場圍繞充滿台灣特色的「神靈鬼怪」交流,在展期間得以延續,呼應法蘭克福書展「讓不同聲音相遇」的理念。(編輯:陳承功)1141016

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。