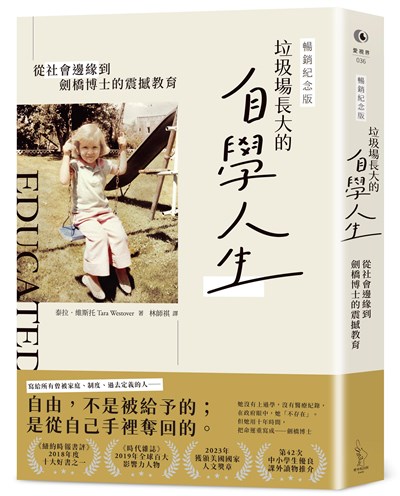

她沒有上過學,沒有醫療紀錄,在政府眼中,她「不存在」。

但她用十年時間,把命運重寫成──劍橋博士

泰拉.維斯托出生於美國愛達荷州山區,一個極端信仰、拒絕教育與醫療的家庭。

童年在垃圾場工作、以草藥治病,直到十五歲才開始自學,考上人生第一所學校。

進入大學後,她才第一次理解世界的真實樣貌,也意識到教育不只是知識,而是對抗無知的勇氣。

最終,她取得劍橋歷史博士學位,卻也因為知曉自我,與否認傷害的家族決裂。

內容節錄

《垃圾場長大的自學人生:從社會邊緣到劍橋博士的震撼教育》

大一英文的教授是二十八、九歲的活潑女性,她屢屢提到「論文形式」,還不斷向我們保證高中已經學過。下一堂的美國史課堂以先知約瑟.斯密命名。我以為美國史應該很簡單,因為爸爸教過美國開國元勛,我對華盛頓、傑佛遜、麥迪遜知之甚詳。結果教授幾乎沒提過他們,只說到「哲學基礎」、西塞羅和休謨的著作,這些名字都是我前所未聞。

教授第一堂課就告訴全班,下一堂課要測驗我們有沒有溫書。我努力和課本密密麻麻的段落奮鬥了兩天,但是文中的「公民人文傳統」、「蘇格蘭啟蒙運動」就像黑洞,將所有字眼都吸進去。我考是考了,只是每個問題都答錯。

那次失敗難以消化。我能不能安然念完?我的教育所得到的養分是否足夠?那是我第一次受到檢驗。考試之後,答案昭然若揭:顯然不夠。有了這點體悟,我可能懊悔自己的養成背景,結果沒有。隨著我們父女之間的距離拉長,我反而越來越忠誠。在山上,我可以反骨叛逆。但是在這個明亮又嘈雜的城鎮,四周盡是偽裝成聖人的異教徒,我則謹守他教導的每個真理、每個教條。醫生是「沉淪之子」,自學是上帝的誡命。

一次考差無損我重新擁抱教義,但是某次西洋藝術課卻動搖了我的信仰。

我到教室時,溫暖的晨光從高牆窗邊灑了滿室。我在穿高領上衣的女生旁坐下,她名叫凡妮莎。「我們要互相幫忙,」她說:「全班大概只有我們兩個是大一。」

一個小眼睛、高鼻子的老先生拉上窗簾,開始講課。他打開開關,投影機的白光照亮教室,幻燈片投影出一幅畫。教授討論構圖、筆觸和歷史。接著又一幅幅解說。

後來出現一張獨特的畫作,畫中男子戴著褪色帽子,身穿大衣,背後隱隱約約有道水泥牆。他手裡拿著一張小紙頭湊在面前,但是他沒看著紙,而是望著我們。

我打開為了這堂課買的畫冊看個仔細,圖下有斜體字,但是我看不懂,有個黑洞般的詞彙吞噬其他字眼。我看過同學發問,便舉起手。

教授點我,我大聲唸出那個句子,看到那個詞彙時,我頓住。「我不認得這個詞,」我說:「請問這是什麼意思?」

班上鴉雀無聲,沒有噓聲,沒有人要大家安靜,而是極度靜默。沒有人翻書,沒有鉛筆刮過紙張的聲音。

教授緊抿著嘴。「謝謝妳來這招。」然後繼續看筆記。

接下來的課,我幾乎紋風不動。我盯著鞋子,納悶究竟發生了什麼事情,為何每次抬頭都有人看著我,當我是怪胎。我當然清楚自己是怪胎,只是不明白他們怎麼知道。

下課鐘響,凡妮莎將筆記本推進背包,接著停下動作說:「妳不該拿那種事情開玩笑,不好笑。」我還來不及回答,她已經離開。

我假裝外套拉鍊卡住,等所有人出去才離開座位,避開別人的目光。我直接奔到電腦教室,查「猶太人大屠殺」。

我不知道我坐在那裡看了多久,總之後來終於看夠。我向後靠,盯著天花板。我大概太震驚,究竟是因為讀到的資料太恐怖,抑或發現自己太無知,我就無法確定了。我記得自己愣了一會兒,想的不是集中營,不是亂葬崗或毒氣室,而是母親的面孔。一種奇怪的情緒湧上心頭,那種感覺強烈又陌生,我不確定那到底是什麼感受。只知道我想對她大吼,對我的親生母親大吼大叫,那個念頭著實嚇到我。

我搜尋記憶,「猶太人大屠殺」其實不是完全前所未聞。也許母親教過,可能是我們摘玫瑰果或做山楂酊劑時。我的確依稀記得,許久之前,猶太人在某個地方遭到殺害。但是我以為規模很小,例如「波士頓大屠殺」那類小型衝突。爸爸常提到那件事,說五個平民遭到殘暴專制政府殺害。誤會兩件事規模相當(五之於六百萬)簡直是不可思議。我在下堂課之前找到凡妮莎,道歉我亂開玩笑。我沒解釋,因為我辦不到。我只說抱歉,下不為例。說到就要做到,所以我那學期沒再舉過手。