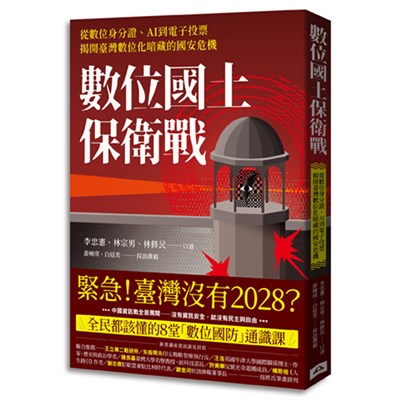

國家疆界早已超越領陸、領海與領空,而是延伸到看不見的「數位國土」。臺灣正處在美中對峙的最前線,又掌握全球九成以上的先進晶片產能,戰略地位空前重要。隨著科技快速演進,傳統的國際秩序逐漸鬆動,中國開始藉由數位技術發動跨境滲透與攻勢。本書由長期關注數位防衛的資通訊專家撰述,透過八個環環相扣的章節,全面解析從半導體、物聯網、AI、數位身分證到電子投票,臺灣如何在數位國土上遭遇中國的系統性威脅。

內容節錄

《數位國土保衛戰:從數位身分證、AI到電子投票,揭開臺灣數位化暗藏的國安危機》

這本書的緣起,是因為劉進興教授注意到我們在臉書上長期撰寫有關臺灣數位威脅的文章,一卷文化出版社的社長馮季眉女士也認為這是一個急須關注的重要議題,於是邀請我們共同撰寫本書。

當時正好德國綠黨聯邦國會議員鮑里斯.米亞托維奇訪臺,我們三人一同接待他,整個下午到晚上,我們圍繞數位威脅與假訊息在臺灣的現況深入交流,感觸良多。於是,我們三人決定分工合作,完成這本聚焦臺灣數位威脅的著作。

我們必須承認,臺灣的處境並不樂觀。二○二八年的總統大選仍然充滿危機。中國長年滲透臺灣,而在數位科技革命之後,假訊息與相關高科技手段的出現,加劇了中國併吞臺灣的威脅。這不僅是資訊戰而已,更是對社會信任基礎的持續侵蝕:當人們彼此懷疑,當公共對話陷入混亂,民主最珍貴的資源——信任與理性討論——也將逐漸枯竭。

悲觀地看,如果臺灣對數位威脅缺乏足夠重視與認識,或沒有以更高規格的防禦手段來阻止,「臺灣沒有二○二八」將不是危言聳聽。歷史的教訓已經擺在眼前:從克里米亞到香港,外力入侵往往伴隨內部瓦解,最終讓社會失去原有的樣貌。

我們不是先知,也無法預言未來。本書不能保證臺灣一定會有或沒有二○二八,但我們要提醒讀者,如果忽視數位威脅,臺灣極可能步上香港後塵。

因此,我們決定寫下《數位國土保衛戰》,嘗試將複雜的數位威脅進行系統化梳理。全書共分八章,從不同層面解析臺灣當下的挑戰:

第一章 半導體(林修民):作為戰略資源的半導體如何成為地緣政治角力的核心,也成為數位威脅下的第一道防線。

第二章 物聯網(林宗男):萬物聯網帶來的風險,從家庭設備到關鍵設施,漏洞無所不在。

第三章 關鍵基礎設施(李忠憲):電網、交通、金融系統若遭攻擊,將如何癱瘓社會運作。

第四章 社群媒體(林宗男):假訊息的主要戰場,輿論操作如何形塑群眾心理並影響民主決策。

第五章 網路購物(林修民):便利背後的依賴與風險,當個資與消費習慣外洩時,使用者卻已無法脫身。

第六章 數位身分證(李忠憲):涉及隱私與國家安全的重大工程,如果沒有妥善設計,將成為國安破口。

第七章 AI應用(林宗男):人工智慧既是助力,也可能淪為敵手操弄假訊息與輿論的利器。

第八章 電子投票(李忠憲):民主制度最後一道防線,若投票系統遭質疑或操控,國家根基將崩解。

這些章節環環相扣,如同骨牌般,任何一環的鬆動都可能引發全面危機。

我們無法斷言未來,但威脅已清晰可見。數位科技加速混淆真實與虛構,使民主社會暴露最脆弱的一面。當公共討論被假訊息淹沒,公民的自由意志不再建立於理性基礎之上,而是被演算法操縱、被謊言牽引。

正如政治哲學家漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)提醒我們,政治的本質是人們能「共同行動並發聲」;然而,當真實消失,討論也失去意義,公共領域隨之瓦解,民主便失去根基。這是一個極為嚴肅的警告。

臺灣能否迎向二○二八,不在於宿命,而在於我們是否選擇直面威脅,是否願意付出代價守護公共真理。選擇安於幻象、被動接受,還是選擇承擔風險、積極守護?若放任數位黑暗吞噬真實,我們將與自由一同消逝;若選擇警醒與堅毅抵抗,雖然未來險峻,但依然敞開。

哲學家卡繆(Albert Camus)說過,人要在荒謬的世界中選擇反抗,而非屈服。臺灣的數位處境正是如此——荒謬無法避免,但我們能選擇如何回應。就像古希臘神話中的西西弗斯(Sisyphus)推石,雖然石頭不斷滾落,但那持續推動的行動,本身就是對荒謬最大的反抗。二○二八不只是時間節點,而是一場試煉,檢驗我們是否還能共同守護真實,共同選擇自由。