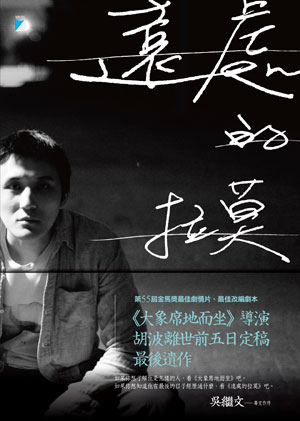

《大象席地而坐》導演胡波的最後遺作,看似寫背棄與孤絕,卻又不經意埋著一道微弱螢光。那是作者最後對這世界僅懷有的希望。「有些人用缺席影響全世界」,胡波也以同等方式搖醒夢中的我們:是時候看清這世界了。而你心中的神,那遠處的拉莫,你可感受到他了?

文章節錄

《遠處的拉莫:《大象席地而坐》導演胡波最後遺作》

祖父

我的祖父,一個七十多歲的老頭,他年輕時很富有,後來一場運動過後就什麼都沒有了。那些布店紛紛充公,他的父親自殺了。祖父開始酗酒,那時他三十歲,有了第一個兒子,也就是我的大伯,大伯十幾歲就跑去了東北。我的祖父很快又有了第二個孩子,第三個孩子,第七個孩子,那時候大家都這樣。但現在沒有人管他。他沒有間斷過飲酒,沒有人願意跟他住在一起。

七十歲時,我的祖父被送進了養老院,他咒罵著所有人,因為所有人都欠他的,他說自己當年根本沒想生這些爛豬仔,但是他要操女人,所以他們出生了,他從來不關心他們的死活,他也從來沒想過讓任何一個人來到這個世界上,這個一瞬間所有東西都會消失不見的世界。

他與另一個老人住同一間屋。他恨死這個地方了,但又不知道該去哪兒,即便跟自己的兒女住在一起,他也時常會發狂,然後說起自己那套理論,那套從來不想帶任何人來到世上的理論。我的姑姑們,她們都嫁去了很好的人家,有建築師,有校長,有毛巾廠老闆。我的大伯娶了一個畫家,我的二伯靠倒賣房子發了財,坐擁著市中心的七八套房產。唯獨我的父親繼承了祖父的一切。我的父親跟祖父一樣孤僻,不與任何人親近,當他們父子湊在一起時也互相仇恨,他們從來不在一起喝酒,也很少見面,並同其他所有親人老死不相往來。

我年初有一次去養老院探望他。那所養老院有三層,一層有南北兩排屋子,每排十幾間,我的祖父住在朝北最角落裡的一間,所有大吼大叫的人都住在最裡面。跟他同屋的是一個勞模,床頭掛著勞模才有的徽章。我的祖父看著那個徽章,對我說,多噁心,看著就想吐。

但您已經七十歲了,還有那麼多看著不順眼的嗎?

小夥子,歲數能解決什麼呢?

對,我的祖父叫我小夥子,這已經是很好聽的了,他叫他的子女豬仔子,奶奶在世時,他叫她老不死的。

我帶來了香蕉、蘋果。我對祖父說。

你為什麼不帶瓶茅台給我呢?你不是在外地上學嗎?

我怎麼能帶著茅台來看您呢?

那你來幹麼呢小夥子?

其實我也不知道,只是覺得每年都應該來看祖父一次,也許我不想變成他的樣子,也許我的父親也是這麼想的,不想變成他的樣子。最近,每天中午我都會接到父親因撥錯號碼而打來的電話,他一句話也不說,但已經持續了一周,撥錯號。

我下次會帶酒來。

不要騙我了,每個人都在騙我。

我一定會帶來的,我跟他們不一樣。

有什麼不一樣呢小夥子,他們跟你說的也都一樣。

我保證下次會帶來。

為什麼不現在去買呢?我又出不去這個臭烘烘的院子,你知道人老了有多臭嗎?

我離開了養老院,我不能帶酒給他,他喝了會發瘋,那樣我可能永遠都不能再來看他了。

後來,我的祖父不知道從哪兒搞來了酒,然後,據說那個勞模偷喝了幾口,祖父大吼大叫。他們關係一直不好,祖父總是覺得勞模想弄死他。勞模偷喝了他的酒,當天夜晚,祖父用一根拖把棍,把勞模的腦袋砸爛了。監控錄像透過窗戶記錄下了一切。他們問祖父為什麼要打死勞模,祖父說勞模一直想弄死自己,偷他的錢,偷他的酒喝。

我接到通知的時候,還站在宿舍裡。我剛在舍友身上扎了兩刀,他就倒下了,流了一屋子的血。之前我等了好一會兒,周圍也沒有發生什麼,直到接到這個電話,通知我祖父發生了什麼。不過這已經是兩天前的事情了。

現在是假期,學校裡人很少,我不想回家,但我的舍友要留在這裡跟他女朋友在一起,也不回家。他都幹過些什麼呢,他經常在半夜手淫,而我有神經衰弱,有幾次我發現了,我說你在幹麼?我當然知道他在幹麼,我意思是能不能不要發出聲音,但不行。他說我在自慰。我說你把燈關了。他只是把燈的亮度調暗了。還有一次,他急匆匆地跑回宿舍,脫下了一條沾著屎的褲子,整個宿舍如同固化了一般,我坐在自己的桌子前,困惑他留下褲子後去幹麼了。他去廁所清洗了。天啊,我每天在遭遇的都是些什麼。

當然這些都不是最主要的原因。我的女朋友跟人劈腿後,我每天都待在宿舍裡喝酒。實際上,喝酒這件事,不需要破產或者家破人亡,哪怕摔傷了膝蓋,或者一根手指不小心被劃傷,都可以喝酒。然後我的舍友責怪我為什麼總是待在宿舍,可我又能去哪兒呢?回家會想自殺的。而待在宿舍會妨礙他,他的女朋友經常來看他,於是他跟女朋友在外面開房,他因此多花了點錢,回到宿舍嘲諷我,他說我女朋友走得對,應該去追求正常的生活。我怎麼能允許一個拉褲子的人如此奚落自己。於是我在他胸口扎了兩刀,他很吃驚,摔倒的時候睜大了眼睛看著我,還說,你在幹麼啊?

之後我坐在宿舍裡,看著血順著一切流淌,又流淌過一切。我接完那通電話,想著祖父也許不好過了,但他起碼不會進監獄,我就不一樣了,作為青壯年,即便我以精神病為藉口也要進去待很多年,在裡面我會真的瘋掉。

我騎上摩托車往家跑,有三百公里,中途去加油站加油。便利店裡不出售酒,不過我帶了一瓶蘭姆。我坐在加油站裡,喝光了那瓶蘭姆,再次騎上摩托車以後,沒多會兒就失去了意識。

等清醒過來,已經是白天,我從路邊的溝裡站起來,一身的傷,可能誰撞了我。我看到摩托車在十米開外的路邊,車殼碎成一片一片,散落在更遠的地方。我感覺是誰撞了我,以為我死了,就扔進這個土溝裡。

我把摩托車推起來,居然還能發動,就騎上車,手腕和肩膀就像被扯開一樣痛。沒辦法,我要回家去看我父親一眼,告訴他發生了什麼,我必須要告訴他。告訴他,他將我帶到這個世界上,然後這二十多年都發生了什麼。我從來不跟他交流,我們不說一句話,但現在我必須要告訴他了。

可惜的是,摩托車只行駛了四五公里,就再也走不動了。我在路邊點了十分鐘火,還是發動不起來,就把摩托車扔在了路邊。

我一瘸一拐地走著,沒有什麼好辦法。我試圖攔車,但他們不撞死我已經謝天謝地了。

走了很久,大概有兩三個小時,我休息了兩次,真的走了很久。接著,我看到了祖父,他撐著一根枴杖,看樣子他也走了很久。

啊,爺爺。

祖父回頭看我,他臉上還沾著血呢,我也是,但我分不清那是我的血還是舍友的。

小夥子。

祖父笑著,這算什麼呢。

爺爺,您要去哪兒?

逃跑啊,他們想把我抓到別的地方去,我已經沒幾天可活了,還要換地方。

就這麼走著嗎?

你怎麼一身血?

啊,我騎車摔傷了,我喝了一整瓶,之後就不記得怎麼了,醒過來的時候就這樣了。

夠倒楣的,你不該喝酒還騎車啊小夥子。

是啊爺爺,我還做了別的事。我把舍友捅死了。

祖父停下來,看著我,好像在看一個更為陌生的人,雖然「小夥子」這個稱謂已經很陌生了。

看看你都幹了什麼。他說。

我噗哧笑了出來。我的祖父,用木棍打死勞模,把那個腦袋打成摔碎的西瓜之後,居然教育起我來了。

我已經忍受不了了,我不知道這麼多年您是怎麼堅持到現在的。

為什麼要捅人呢?

那人笑話我。他拉過褲子,把那條褲子扔在宿舍裡,還每天半夜起來打手槍,做了這些事之後,笑話我。

笑話你什麼呢?

笑話我女朋友跑了。

跑了不是很好嗎?我半個世紀才甩掉那個老不死的。

那不一樣,我跟您歲數不一樣,還沒有結婚呢。

你帶酒了嗎?

都喝光啦,看看我這一身傷,我走不到家啦,也快餓死了。

有你受的。

對,太多太多了。

我們一起沿著馬路走,這下子更沒人停車了。祖父戴著一頂紳士帽,不知道他從哪兒搞來的,穿著風衣,那根枴杖是金屬的,閃著光,他看起來氣質真是很好,怎麼也不會讓人同一個酒鬼聯繫起來。我就很落魄了,衣服爛兮兮,膝蓋那兒磨得露出紅通通的傷口,襯衣上沾著的土怎麼拍也拍不乾淨,我的手也是髒兮兮的,但祖父只是臉上帶點血。

爺爺,我餓了。

是嗎小夥子,但我身上沒有吃的。

那怎麼辦呢?我已經要餓得走不動了。

好吧。

他從口袋裡掏出一個塑料袋,裡面是幾塊桃酥。他果然還是藏了東西在身上。我抓起一塊吃了,口乾舌燥。

我們得弄點水啊爺爺,這樣走會渴死的。

誰會背著水逃跑呢?

但我們得喝水,不然哪兒也去不了。

祖父站住,四下看去,但周圍怎麼看也不像有水,沒有房子,沒有井,沒有河流。

再往前走走。他說。

我們接著走,實在太疲憊了,我真想癱在地上,但一個老人都不肯放棄,我又能怎麼樣呢,就繼續跟在他身後。我從路邊撿了根樹棍,這才好受些,如果能再喝點水就更好了。

當幾個騎自行車的人路過時,我去要了瓶水。他們問我怎麼回事,我就說家就在附近。祖父只喝了一小口,他一滴汗也不出,現在我也沒有汗流出來了。

後來,我們翻下了護欄,朝著田野裡走去。我們遠離了公路,也不知道朝著什麼方向。在陰天,什麼方向都判斷不出來。

走了有多久呢,天還沒黑,但已經開始暗了點,沒多走幾步又會暗一點,我們已經遠離了公路,看不清路旁的欄杆了。而祖父,我不知道他是不是累了,他突然站定在那兒。

我到了。他說。

您到了哪兒?

出生的地方。

但這裡什麼都沒有啊,而且您是出生在醫院裡的,至少也是在家裡。

不,我出生在這裡,我站的這個地方。

那好吧,接下來呢?

你要幫我挖一個坑。

我可幹不了這種事。

你人都殺了,還有什麼不敢的。

那好吧。

我開始幫祖父挖坑,用他的枴杖。他雖然能走路,但體力活已經做不了了,連土都翻不起來,他大概什麼力氣都沒有了。我也沒有好到哪兒去。我挖了很久,才挖出一個三十公分深的坑,估計可以躺進去了。

祖父坐在地上,等著我,這是我唯一替他做過的事情。四周真是太荒涼了,連棵樹都沒有。

我已經挖不動了。我說。

祖父掏出剛才放回口袋的桃酥,在考慮著什麼,這太令人心酸了。

我就算吃掉這些桃酥也挖不動了,已經透支啦。我說。

那只能這樣了。他說。

祖父仍舊坐在地上。

你走吧。他說。

您呢?

我不能再走了,這是我出生的地方。

好吧,那我真的走了。

他把桃酥遞給我,我接過來,放進口袋裡,像他一樣。這也是他唯一給過我的東西。我站在那兒。

最後,祖父坐進了那個土坑裡,看著我。我不知道他看到了什麼。

對不起了。他說。

真的嗎?

真的,對不起了。

我重新朝公路走去,一路上我嚎啕大哭,我從來沒有這麼傷心過,也從來不知道自己可以如此傷心。如果在此之前我知道的話,根本不會拿起那把刀。

哭了有多久呢,直到什麼都看不到,天黑得如此徹底,沒有一顆星星,沒有燈光,什麼都沒有。

而我根本判斷不了自己出生在哪兒。