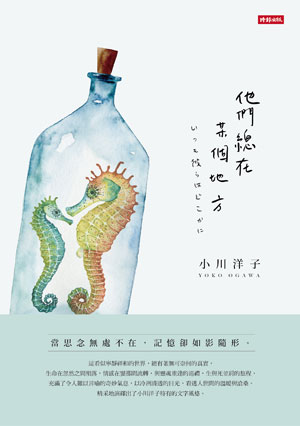

八篇短篇小說藉由動物寓人情,描寫個體失落、失去與不安之感,同時在日常平淡生活中,挖掘生命的光彩與祝福。《他們總在某個地方》即是呼籲那些在我們生命中占據一角的人,至今仍存於某些時刻、某個地方。思念無處不在,記憶如影隨形。

文章節錄

《他們總在某個地方》

〈河狸的小樹枝〉

我與青年J的父親是長達二十年的作家與譯者的關係。到頭來,雖然我們連一次也沒見過,但他總是記掛著我的小說,一有新書便熱心捧讀,細細翻譯,最後我們總共留下了十一本書封上同時印有雙方名字的作品。

他生前其實我們原有不少機會碰面,諸如文學盛會或是出版社的邀約呀之類,但不曉得為什麼,每次臨頭來總有突發情況不得不取消約會,那時候,也總說只好期待下次囉,於是就這麼拖呀拖,終也見不著了。

我們連絡時幾乎都靠寫信,除了偶有急事必須以電話連繫外,其他包括翻譯上的疑點、下一本作品的發想以至於生日、聖誕節等假期祝賀的事務性連絡,全都靠寫信進行,加總起來已寫了超過一百封。尤其翻譯家寫得勤,我每次一把剛出版的新書用航空郵件寄過去,他便會給我回一封感想,比我的編輯、比我的書迷、比任何人都讀得更透徹。在那有著他姓名縮寫浮水印的信箋上,他以鋼筆書寫的藍黑色筆跡從頭到尾沒有一字凌亂,文體儒雅得帶點古風但又不會過於疏離,有時寫他在大學裡的事,有時寫點出版界人士八卦,有時也寫森林風景等詩般敘事。

他的信裡,我最喜歡的是附記。那裡頭必定寫有他兒子的消息,寫得長長的。

「昨日一整個上午,我們兩人都在耕地,種了胡蘿蔔。J很會挑種子,好的壞的一眼就能分開,只要稍微有點顏色黯淡、有點形狀不整,他馬上剔除。胡蘿蔔的種子很小,我挑沒兩三下就厭煩了,但J會很有耐性地一直挑到最後。他把要種植一畝地的小小種子擱在手心上,閉緊嘴唇以免吹跑種子,一粒粒仔細區分。最後他手心上就分成了兩邊,大拇指那邊一區、小指那邊一區,成了兩撮小島。我想孩童的指尖,或許是最適合觸碰到這種即將孕生出最小生命的存在了吧,等到秋天楓葉初紅時,應該就能收成了,J很喜歡吃拌進胡蘿蔔跟葡萄乾的沙拉呢。」

「因為一點爭執,J從上個禮拜起就不跟我說話了,正是人家所謂難搞的年紀。一開始我也氣得要命,但慢慢也察覺自己也有不對之處。人家說『蠢父母』,我的確是蠢,雖然跟原本的意思有點不大一樣,但我總是從J的身上照見自己的愚蠢。冷戰的日子,連繫起我和他的就只剩下過世妻子的那台鋼琴了。晚上我從大學回家時,攤開在譜架上的巴赫《郭德堡變奏曲》已經又翻過了幾頁,是他白天彈的。隔天早上,他跟朋友出去滑冰後,我就接著彈,為了他,譜也就那樣翻開沒闔上。我們兩個人於是這樣交流著連續地彈,不過琴藝倒是他比我好就是了。」

附記有時候比正文還長,我每次總得克制自己想先跳過信上要說的正事,先讀附記的欲望。

J的母親在他七歲時就因為癌症過世,之後一直由翻譯家一個男人拉拔著長大。我與翻譯家的交流也因此與J的成長過程相重疊。我從信上附記一路看著這個孩子從調皮搗蛋的小男童,經歷難搞的青春期、離家去上藝術大學,到以雕刻家嶄露出一點點自立光芒的現在,早已習慣在心底偷偷稱呼他為「附記上的小男孩」「附記裡的少年」「附記裡的青年」了。

附記裡的青年J寫了信告訴我翻譯家的死訊。那封信上,沒有附記。

除了通信外,我們也三不五時互贈小禮物,都不是些什麼貴重的物品──手工製眼鏡盒、旅行時看見的古羅馬硬幣、香味宜人的乳液等等。這種種禮物中,最叫我難忘的是我們最值得紀念的第一本譯本完成後,翻譯家贈予我的一顆河狸頭骨。

「這是我大概兩個月前,在林中散步時發現的。死後已經經過了不短時日,頭蓋骨已經漂亮地白骨化。大概是被狐狸還什麼叼來的吧,我沒看見身體其他部位,就只這顆頭骨在漂蕩著晨靄的森林深處,被靜靜埋落在一堆落葉裡。我們這並不難看到野生動物遺骸,但那天清晨,剛好我正譯完妳那本小說,也許是這種巧合讓我把它撿了起來,帶回家去。妳也知道,河狸那短小的身子其實可以啃斷比自己大上好幾倍的樹幹,把枯枝啣回去堆泥巴,打造成巢穴,是非常勤勉的勞動者。我也祝望妳今後筆耕順利,一字一筆,終於森林裡打造出前所未見的天地。

對了,頭骨我已經用專門的藥水消毒過了,應該沒有什麼好避諱的。」

河狸頭骨被仔細地用舊毛巾包裹起來,比我想像的還要袖珍,一隻手的掌心就可以承接它。輕盈而帶著溫潤的乳白色澤,摸起來很光滑,很舒服。

說是頭,細分起來其實是由無數各種形狀的部位集結起來的複雜集合──牙齒、下顎、眼窩、喉嚨、鼻子,各自扮演好自己的角色,展現出獨有的曲線美,但同時又配合成一個完整的樣貌。沒有哪一條線條顯得特別突出、特別礙眼,每一細節無不是精心計策下的成果,稍微轉個角度,便又浮現出新的表情,而且極其自然,帶著種自落葉堆中誕生的質樸。

不曉得是自然死亡還是被天敵襲擊,牙齒全都還在,不過那牙齒要用來咬斷幾十公分寬的樹木,卻又顯得太過迷你、太過單薄了,一點也不夠大、不夠狠厲。不過那些牙齒散發出的色澤更為光滑,感覺那光的底側彷彿就隱匿了無數埋頭苦啃樹幹的時光。

我立即把河狸頭骨放在書桌一角,之後便一直擺在那。寫小說時,我會無意識把它拿起來放在手心中,用手掌包覆著它、用指尖撫摸著它,而且愈來愈時常這麼做。我輕輕閉上眼睛,靜耳傾聽樹林間啃咬樹幹的微響、啣運樹枝的腳步聲、滑入水中的水聲。我想像著堵住河川的河壩。其實除了翻譯家在信上告訴我的事情之外,我對河狸一無所知,但我能確實感受到這一切。撫摸河狸的頭骨,是我讓紛擾的語言沉澱下來的號令,也是我令自己記得遠方森林裡還有個人在等待我小說的深呼吸。

知道翻譯家過世時,我馬上望向河狸,凝眼祈求,但河狸只以空洞的眼神無言對我。