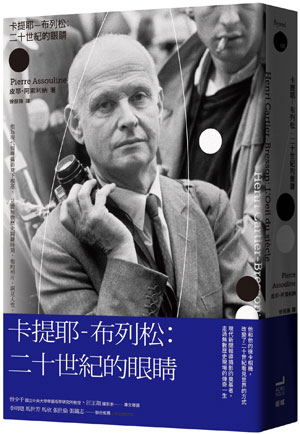

二十世紀,人類進入了影像的時代。可隨身攜帶的照相機發明,使攝影師可以帶著相機,走入歷史現場,在動態的瞬間攫取影像。卡提耶-布列松可說是二十世紀最負盛名,影響最深遠的攝影名家。他風格獨特、具有人文深度,攝影作品在藝術史上屢屢留名;他有關攝影觀念的談話──如「決定性瞬間」等概念的提出──,加上他與友人創辦馬格蘭攝影通訊社,為現代報導攝影首開先河,一切都使他在攝影史上地位屹立不搖。本書回顧卡提耶-布列松精彩的一生。他帶著他的徠卡相機,走入二十世紀的歷史巨變的現場,永遠改變了我們看見世界的方式。

文章節錄

馬格蘭催生了「五個W」理論,是每個報導攝影師拍攝前必須回答的問題:「哪裡(Where)?何時(When)?為什麼(Why)?誰(Who)?發生什麼事(What)?」這個原則適用於所有人,並深深刻印在攝影師的潛意識裡,幾乎成了反射動作。對卡提耶—布列松來說,除了這五大原則,還要堅持的就是卡帕曾給過他的建議,他永遠謹記的建議:「小心標籤,特別是超現實主義者的標籤。做一個單純的攝影記者,並做你想做的事。」

這是典型的卡提耶—布列松式矛盾,既解放了他,又限制了他。新聞攝影為他所用,但他也為新聞攝影所用。他保持著詩人的靈魂,現在也是個職業漫遊者。他的主要問題在於如何避開紀錄式攝影的陷阱,如何反映自己所屬的時代,並且杜絕那些如廉價證詞般的影像素材。對他而言,攝影師的重要性不在於提供證據,而是靈感:「關鍵在於細微的差別,整體概念沒有意義。斯湯達爾萬歲!小細節萬歲!毫米之間就可見區別。而那些用證據來證明的東西只是在生活面前的妥協。」也就是說,他既要是一名記者,又要保持詩意的觀點,這意味著他將永遠在反映事實和超越事實之間掙扎。

在雅爾達會議的兩年後, 馬格蘭的幾位創辦人瓜分了全世界:卡帕和希姆管歐洲,羅傑負責非洲和中東,而亞洲則屬於卡提耶—布列松。這分界不是固定的,主要根據他們個人的喜好而定。因為卡提耶—布列松的妻子來自亞洲,所以他挑選了這一塊。一九四七年八月,聯合國(剛取代失去信用的國際聯盟〔League of Nations〕)指定卡提耶—布列松為信息部的攝影專家,緊追那些還受歐洲桎梏的國家追求獨立的浪潮。卡提耶—布列松的政治信念、性格,加上他對妻子拉娜的同理心,使他認為去殖民化是戰後世界的重要工作,這不只是時代精神,還是歷史的教訓。

於是卡提耶—布列松登上了一艘開往印度的貨輪。一九四七年八月十五日的午夜,印度獨立了,大英帝國皇冠上的珠寶墜落到了國族主義者手上。印度次大陸分裂成由尼赫魯擔任總理、信奉印度教的印度,以及由真納建立、信奉伊斯蘭教的巴基斯坦。然而,聖雄甘地在幫助印度實現獨立夢想後,卻在這兩個國家都找不到自己的歸屬。分裂可說是他個人的失敗。剛治癒沒多久的歷史傷口又裂開了,一千兩百萬難民帶著恐懼、仇恨和血污從一邊逃向另一邊。在這次大逃離前,無以計數的人民遭到屠殺,無論是印度人手中的穆斯林,或是穆斯林手中的印度人,都不能倖免。甘地再度發動他的唯一武器:絕食。從九月開始,為了讓加爾各達恢復理智,他宣布絕食,必要時不惜一死。幾天後,他贏得了戰鬥,也把注意力轉向政治與行政首都德里,這裡已被難民的鮮血浸透。

甘地當時住在一名富裕的印度教友人家裡,那是一幢名叫貝拉之家(Birla House)的廊柱式房屋,位於對抗雙方的中間地帶,具有象徵地位。然而,舒適的住所並沒有改變甘地的生活方式,他所收養的孩子圍繞著他,讓他深陷憂鬱。但他仍然接見訪客,包括法國議員舒曼(Maurice Schumann);舒曼受議會主席拉馬迪埃(Paul Ramadier)之命來執行一項微妙的任務:說服印度人尊重五個法國商貿口岸的殖民狀態(朋迪榭里市、金登訥格爾、卡來卡、亞南和馬埃島〔Pondicherry, Chandernagore, Karikal, Yanaon, Mahé〕)。舒曼是最後一位長時間採訪甘地的法國人,但不是最後一位看見甘地處在如此緊張的先知情緒中的人,只有專業見證人和運氣好的藝術家才能捕捉到這樣的一刻。

卡提耶—布列松於一九四七年九月到達印度,這時印度已經獨立一個月了。他們乘坐一艘二戰時被英軍繳獲的德國船,由於船員的問題,他們被迫滯留在蘇丹港和阿登(Aden)港間。沒有雜誌社合約的約束,卡提耶—布列松沒有時間壓力,但他仍迫不及待要開始工作了,因為歷史正在發生,刻不容緩。

(本文節錄自《卡提耶-布列松:二十世紀的眼睛》第六章:從紐約到新德里)