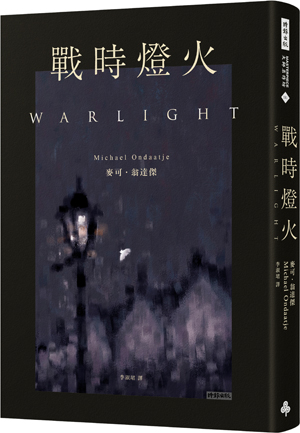

《戰時燈火》為獲曼布克獎五十年最佳得獎小說、當代北美最偉大小說家—麥可翁達傑睽違7年的長篇全新小說。

此回《戰時燈火》的故事背景,再度回到了《英倫情人》的二次世界大戰。當時二戰剛結束,被父母遺留於倫敦的主角與姊姊被迫與一名叫「飛蛾」的謎樣男子共同生活,之後還經常有一群古怪的陌生人到家裡來,每個人看上去都有祕密,且似乎都與他們的母親有著某種關係。原以為會危機重重的童年,在冥冥中獲得保護。多年後,31歲的納桑尼對於母親當年的不告而別還是耿耿於懷,於是他決心重新挖掘真相,拼湊出當年與母親有關、發生的一切。

原文書名「Warlight」是作者翁達傑自創的名詞,意指二戰燈火管制時期的燈光閃爍狀態,但更多的是作者藉由故事主角納桑尼,嘗試透過文字與回憶一點一滴地尋回在戰爭時期,那些身不由己、無法言說的相遇、相知與相愛,那些遺失在人生裡重要的時光。

《戰時燈火》雖然以戰爭為背景,翁達傑也深知戰爭會帶來的崩解與毀滅,但他更著重的是人被扭曲了情感。在翁達傑的作品中不願意面對、接受過去心靈創傷的人,生命會逐漸枯萎。作者就在這般如燈火管制的壓抑的破碎的回憶片段中,讓主角一步步發現回憶就像沒有地名的地圖,一旦懂得如何去看,就能保護自己,也能保護自己心愛的人。

文學能寫出事物的複雜性,翁達傑卻能將複雜寫出了美。他多次受訪時表示,寫作詩歌最大的幫助是在完成小說的結構,不必將事物全盤托出,但讀者卻能明白。翁達傑無疑是回憶的魔術師,而他的作品最為人稱道就是敘事的藝術性,你進入了他敘事的節奏和文字當中,感受到矇朧而寧靜的美,一如涼夜的空氣和水。

文章節錄

《戰時燈火》

偉大的戰役大多發生在地形圖的皺褶裡。

一九四五年時,我父母遠走他鄉,把我們留給兩個可能是罪犯的男人照顧。

我當時十四歲,芮秋則快滿十六歲,而他們說,我們假日時會由一位她所謂的監護人照顧。他們稱他是同事。我們也見過他—我們以前都叫他,這是我們發明的名字。我們家人都習慣幫人取綽號,這表示我們也是個習慣偽裝的家庭。

這個安排感覺很怪,但是在戰爭結束後的那段時間,生活還是很繁雜混亂,因此他們的提議感覺不是特別異常。我們接受了這個決定,小「飛蛾」孩子都是這樣。最近變成我們家三樓房客的「飛蛾」,一個謙卑的、個子高大但行動靜悄悄,像飛蛾似的男人就是解決之道。我們的父母必定認為他是個可靠的人。至於飛蛾疑似罪犯的那一面對他們而言是否明顯,我們並不確定。

我想他們確實曾試圖讓我們成為比較緊密的家庭。我父親偶爾會讓我陪他去聯合利華的辦公室,這裡在週末跟假日時總是空無一人。他在忙的時候,我就一個人在那棟建築十二樓彷彿被遺棄的世界裡晃盪。我發現所有辦公室抽屜都上了鎖,而廢紙簍裡什麼都沒有,牆上也沒有任何照片。不過他辦公室的其中一面牆上有一幅很大的浮雕地圖,描繪出這公司在國外的據點:蒙巴薩、可可斯群島(Cocos Islands)、印尼。而比較靠近的則有第 里亞斯特、赫里奧波利斯(Heliopolis)、班加西(Banghazi)、亞歷山卓等等圍繞著地中海的城市,我猜測些都是歸我父親管理的地點。他們就在這裡訂下來回東方的數百艘船上的貨艙。地圖上標示這些地點的燈在假日都沒有點亮,在黑暗中,就像那些遙遠的前哨點一樣。

在最後一刻,他們決定我母親在夏天的最後幾週留下來,監督那個房客照顧我們的事,也幫我們準備好去新的寄宿學校。在我父親單獨飛向那個遙遠世界前的最後一個週六,我再度陪他去靠近克桑街(Curzon Street)的辦公室。他提議我們走一段很長的路,因為他說他的身體接下來幾天都得屈就在飛機上。因此我們搭了巴士到自然歷史博物館,然後往上坡穿過海德公園到梅菲爾區(Mayfair)。他顯得異常熱切而情緒高昂,一路重複念誦著家鄉織的衣領,家鄉織的心,在異鄉土地上耗損襤褸,幾乎是興高采烈地,彷彿這是一條不可或缺的規則。這到底是什麼意思?我不禁想。我記得我們需要好幾把鑰匙才能進入他辦公室所在的大樓,而他工作的辦公室佔據了大樓的一整層。我站在那幅仍舊沒有亮燈的大地圖前,默記著他接下來幾個晚上會飛過的城市。即使是那時候,我都很愛地圖。他走到我身後,把燈點亮,於是浮雕地圖上的山岳投下了陰影,不過我現在比較注意的已經不是那些燈,而是那些亮著淡藍色的港口,以及沒點亮的大片的土地。這不再是全盤揭露的視角,而我懷疑芮秋跟我也是用類似的有缺陷的知覺在看待我們父母的婚姻。他們極少跟我們談論他們的生活。我們習慣了不完整的故事。