中國陷內捲/中國內捲式競爭 產能過剩問題難解

中國以「舉國體制」全力傾注經濟發展項目的投入,十幾年來,在電動車、鋼鐵、太陽能板等項目確實達到預期成就;與此同時,成也蕭何、敗也蕭何,「舉國體制」之下的全力動員,也造成生產過剩弊病,最終衍生「內捲」效應。

(中央社記者李雅雯台北17日電)中國內捲式競爭為市場運作失衡表現,在中美貿易戰等不確定性增多背景下,問題更顯棘手;專家直言,產能過剩源於國企補貼、政績表現等結構問題,北京祭出系列措施也難解。

中國內捲式競爭覆蓋多個產業,包括電動車、鋼鐵、太陽能板等領域,低價惡性競爭根本原因在於產能過剩;產能過剩則與透過補貼手段干預市場、地方政府求績效等深層原因有關,在內需不振、出口受阻背景下,問題更顯嚴峻。

究竟什麼是「內捲」?「內捲」一詞可追溯、對應英文單字involution,人類學家格爾茨(Clifford Geertz)將這個字用在1963年對於印尼農業變遷觀察研究著作,形容一種沒有取得重大突破、停滯重複的狀態。

「內捲」一詞約在2020年前後於中國廣泛地被使用,觸及工作職場、各行各業,描述惡性競爭、沒有效率的情況,在劇烈競爭壓力下,縱使生產效率或實質收益遞減,仍然持續投入資源,導致過度競爭、資源消耗等負面影響。

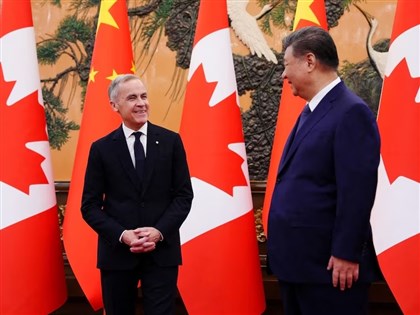

中國黨政高層在2024年第一次使用「內捲式惡性競爭」一詞。中共總書記習近平在2024年7月30日主持中共中央政治局會議時表示,「要強化行業自律,防止內捲式惡性競爭,強化市場優勝劣汰機制,暢通落後低效產能退出渠道」。

北京在2025年加強「反內捲」行動。今年3月政府工作報告提出「綜合整治內捲式競爭」,對於內捲式競爭的關注,第一次被寫入政府工作報告中;6月「反不正當競爭法」修正案審議通過,於10月15日起實施。

在中美貿易戰、地緣政治摩擦等挫敗中國出口的外部不確定性中,習近平在今年7月中央城市工作會議直言「上項目,一說就是幾樣:人工智能、算力、新能源汽車,是不是全國各省份都要往這些方向去發展」,罕見地點出產業布局同質化沉痾。

亞太商工總會執行長邱達生對中央社解析,中國產能過剩問題遠因可追回2008年金融海嘯,北京彼時推出人民幣4兆元(按彼時匯率計約5850億美元)財政擴張政策,透過大量建設與生產投入拉動固定投資成長,使2008年經濟成長率達9.6%

「金融海嘯幾乎改變了中國體質,外表看起來很亮麗,其實是受到內傷、瘀血」,邱達生說,中國中央政府的大規模財政擴張政策由地方執行,為了討好中央、有政績、求升官,地方傾向不斷地執行刺激工作,即使是對經濟沒有貢獻的項目。

產能過剩也與北京大力扶持國企有關。

邱達生提到,中國政府依賴國企做為經濟表現成績單,國企背後有政府支持,例如稀土生產低利潤、高污染,若沒有國家力量支撐,難成為自由市場青睞的產業。由於政府的支持,國企較不注重需求面、只管生產目標,大量生產後即對外傾銷。

「最明顯的對外傾銷措施就是一帶一路」,邱達生舉例,中國發起一帶一路,主要是為了解決金融海嘯後過度生產問題,例如鋼材、水泥。中國一直試圖「去產能化」,不過每遇到外部衝擊,地方又再次做刺激工作,使得產能過剩問題難解,「地方首長都會希望表現得很好,才有機會進入中央升官」。

邱達生表示,中美貿易戰衝擊中國出口,加上各國對於中國「輸出通縮」、「對外傾銷」設防,中國內部勢必得對產能過剩問題有所調整;然而在經濟成長放緩、內需不振、青年失業率高等問題夾擊下,經濟成長引擎從出口、投資轉為消費驅動模式有相當的難度。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠對中央社剖析,中國內捲式惡性競爭與政府補貼、出口疲軟、內需不振相關。

他說,中國中央政府提供許多補貼給廠商,目標為持續生產,生產活動與政府補貼有相關性,這類的財政補貼讓「優勝劣汰」市場機制不見;補貼對象大多為大型國企,加上國企的特殊法人地位,較不重視市場訊號。

張弘遠提到,美國總統川普(Donald Trump)第一任期大打貿易戰,挫敗中國出口,這些產品原先是為了出口,在滯銷情況下,僅能回到國內與其他廠商競爭,導致競爭加劇;中國近年內需不振,產能過剩問題更顯嚴峻。

北京今年祭出一系列反內捲措施,張弘遠認為改善產能過剩問題「不容易」。

他說,國企長期被政府扶持,很難被淘汰;中國若欲從出口、投資導向轉型為消費導向,這樣的轉型也不是一蹴可及,加上地緣政治衝突下,各國、各地區對於中國都有所設防,結構問題與外部要件均不利於中國解決產能過剩問題。

「在過去經濟發展歷史上,也不是沒有解決的方法,一個就是震盪療法」,張弘遠說,可以一次性地讓「該倒的倒、該破產的破產」,把市場留給有潛力或盈利能力的企業;不過習近平尋求繼續執政,不太可能接受經濟、社會有巨大波動。(編輯:朱建陵)1141017

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。