該壞就讓它壞 學會設定界限治療工作倦怠【書摘】

(中央社網站)你是否常覺得在一天開始之前,就已充滿無力感?下班後累到無法做其他想做的事,或者週末也在加班趕進度,早上醒來第一個感覺是恐懼或疲憊?你可能已經陷入過勞。長期處於筋疲力竭的壓力之下,容易演變成心理上的消耗、無法克服的倦怠,愈來愈消極絕望,擔心情況永遠不會好轉。

你是否曾有一股強烈的衝動,想開車到最近的鄉野盡情地大叫、抒解壓力?你是否曾有一天過得很糟,心裡開始盤算辭掉工作的可能性?無論是什麼原因導致你那樣想──職場責任也好,社交責任也好,個人責任也好,總之你已經精疲力竭了。你只是在硬撐,用僅剩的一點點精力撐住自己。所謂的倦怠,就是長期過著這種筋疲力竭的生活。

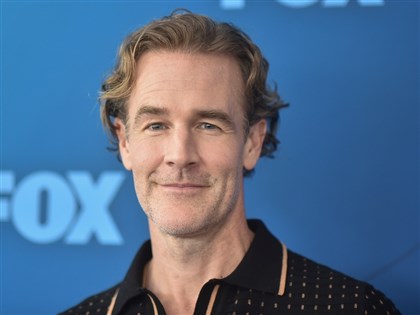

擁有產業與組織心理學碩士學位的「倦怠管理師」艾米莉.巴列斯特羅斯(Emily Ballesteros)定期為百事、賽默飛(Thermo Fisher)等公司提供克服倦怠的訓練,她在專書《我得了不想上班的病:倦怠的5大解藥,從有毒工作中奪回你的人生》把倦怠分為3類:過勞型倦怠、社交倦怠(人際關係的要求超出你所能提供的社交資源)、無聊型倦怠(對生活中的事物感到疏離、沒興趣)。

處於過勞型倦怠的人,通常是求好心切,很難拒絕別人的人。巴列斯特羅斯提醒要意識到你的時間、精力、金錢、注意力、耐心──每樣東西都有極限,若不設限就容易透支。但,該怎麼設限呢?中央社取得授權與您分享她的建議。

為工作量設限的無痛指南

多數人之所以設立界限,並不是因為討厭工作。相反地,是因為他們喜歡工作,希望能夠繼續做下去。如果不用界限來保護工作,通常會導致你厭惡工作變質的樣子,最後不得不離職。如果是在「棘手對話」及「6個月後你離職,公司被迫補人」之間二選一,由於招募與培訓人才對組織的成本極高,我很確定他們會更希望你選擇棘手的對話。

如何展開為工作量設限的對話呢?用非常客觀的方式。首先,將工作分解成具體的部分。試著列出你目前在做的工作、每項工作需要多少時間,以及你如何將這些工作排入你的時程表中。這樣的視覺化整理,有助於把工作量的討論聚焦在具體的資源上,而不是較難衡量的概念上,比如能力或「工作承載量」(bandwidth)。事實是,你幾乎什麼都能做到,但那不是一個好的衡量標準。

「工作承載量」的對話往往模糊不清且容易產生誤解,「你還有工作承載量嗎?」這種衡量工作量的方式不具體又模糊,必須換成明確具體的問題,才能準確回答。這個問題真正想問的是:「你這週有5個小時可以投入這個專案嗎?」或是「你願意在接下來一年內,每週花2小時指導新進員工嗎?」又或是「你可以加入這個委員會,並在正常工作時間以外,每月多花1小時來開會嗎?」要求越明確,我們就能給出越清楚的答覆。而且,只有在充分了解自己目前的工作內容後,我們才能給出恰當的回答。

如果現況把你壓得喘不過氣來,請按上述方式列出工作量,並安排這場對話,說明你每週的時間是如何分配的,以及你理想上希望做出什麼改變。附上一份建議的改變實施表,以免你被逼到倦怠的邊緣(如果你已經到了那個地步,一定要詢問過渡期間能否先移除一些工作)。你甚至可以準備一份清單,列出你覺得與你最重要的目標不符的工作項目,以及你認為該如何處理(例如暫停、簡化、委派或自動化)。這樣你就不是只帶著問題去找主管,而是同時提出問題與解決方案。如果第一次會議無法達成共識,就安排後續會議,如此才能知道何時會再討論,而不是一直處於懸而未決的狀態。

該壞就讓它壞

想像你是一位小學教師,某天發現其中一位導護義工沒來。出於好心,你接手這項工作,並通知學校,畢竟你也不介意比平常晚1小時回家,這感覺像是做了一件好事。第二天,你發現那個導護崗位仍未遞補,你又再次擔任那個角色,並聯繫學校的行政人員,告訴他們需要派人來接手,他們含糊其辭地回應正在尋找人選,但非常感謝你在這段期間的幫忙。當你連續代班5天的導護工作後,你開始感到不滿:這感覺不再像是善舉,你反而有種被利用的感覺。

我們常在工作中遇到這種情況,為了維持正常運作,有太多環節、太多人、太多事情要做。當出現問題而剛好有人可以暫時遞補,長期解決方案就不會被優先考慮,因為你已經在處理這個問題了。最難記取及落實的教訓之一就是:大家往往要等到東西真的壞了,才會相信它出了問題。

你的公司不會修復那個讓助理湯姆痛苦地手動處理的軟體,因為工作還是完成了。公司不會招募團隊迫切需要的額外人手,因為所有的工作依然做完了(即使每個人都在加班)。「沒壞就不用修」不只適用於你奶奶最拿手的食譜,也是許多行業的生存理念。問題是,它確實壞了!需要修理!如果他們非得等到真的壞了─而不只是有可能壞掉─才肯修,那就該退一步,放手讓它真的壞掉(要在合理的範圍內,請善用你的最佳判斷)。

你看過妻子「罷工」的影片嗎?她們故意不打掃房子,好讓老公看到家裡有多亂,而不是告訴他們可能會有多亂。前面提到的「該壞就讓它壞」是這種罷工的職場版本,我有個朋友的工作量實在太大,最後索性不在某個截止日期前出一批貨。刻意放任失誤後,她確實被「訓話」了,但也終於獲得乞求已久的支援。

讓後果自然發生很困難,因為這往往意味著讓某人或某事失敗,看著你付出心力的東西失敗很痛苦。此外,我們也擔心,讓事情失敗會顯得我們很糟糕。我們不想讓自己的名字與失敗扯上關係,但問題不會憑空發生。你之前很有可能提過這個問題卻遭到忽視,其他人也知道這是個問題,你的前任也面臨過同樣的困境,又或者這只是「目前無法解決」的諸多問題之一,而公司正在看它們還能拖著不處理多久。如果公司正仰賴人力來彌補從A點到Z點的所有缺口,這就不是個人的問題,而是整個系統與結構的問題。

你可能很想繼續當安全網,或許是因為那麼做可以保全你的飯碗,或是因為你無法放任事情出錯。但你正在為他人的問題受罪。想像一下,你一再告訴大家爐子很燙。不管是什麼原因,他們都不相信你,還繼續伸手去碰爐子,你一直把手擋在他們和爐子之間,防止他們燙傷,結果自己反而被燙傷了。你當中間人,反而阻止了他們的學習。當你已經盡責地提出警告,他們可能需要記取慘痛的教訓才能學會。放手讓自然的後果發生並不邪惡。無論你在不在,這些後果都有可能發生,你只是暫時抽離,讓他們自行體驗問題罷了。

想想那個總是拖到下午4點半才來請你幫個什麼忙的同事。如果每次發生這種事時,你雖然感到不悅卻依然幫忙,他會以為他可以持續這麼做。(我相信你能分辨意外、偶爾的請求,以及那些屢教不改、習以為常的行為。)

你可以考慮這樣說:「我每天下午5點半以後都有事。我快下班才收到請求時,通常要等到隔天早上才能處理。」或者,你可能需要說:「你能在下午3點以前讓我知道你是否需要支援嗎?3點之後的請求,我無法保證能在當天優先處理。」同事可能不喜歡聽你講這些,但下次他們需要幫忙時,更有可能提早發出請求,或不再期待當天就解決問題。為了用行動強化這個陳述的界限,下次當他們違反你的原則時,你必須堅持你的立場。這不容易,但別人會從你容忍的底線,學會該如何對待你。你可能要讓他們吃幾次教訓,他們才會相信你說到做到。

當然,你想設立界限的對象與你之間的階級差距越大,你遇到的挫折可能就越多。面對一個比你高5個層級、又不知道你的名字與工作內容的人,想要設立界限確實令人望而生畏。你必須記住,不管是面對誰,設定界限都只攸關你的資源和你能夠提供的時間與精力。職位比你高的人可能不尊重或不喜歡你設立界限,但他們無法爭辯一天有多少小時。「你要求的報告至少需要2小時才能完成」是無可否認的限制,「這週六我能開會,但我無法每週六都開會」也是合理的限制。

也許一開始你必須答應幾次要求,以展現「團隊精神」,但若那些麻煩的要求變成常態,你就需要想好表達界限的說法。如果你覺得很可怕,請放心,這不是非黑即白的概念。並不是「好,我會完全照你的要求做」或「不,我完全不做」,還有中間地帶可選,例如「我會先照他們的要求做,以便更了解他們在要求什麼,然後試著找出一個替代方案,以滿足每個人的需求,同時不會讓我不斷地超出負荷。」你不是想找麻煩,你依然想完成該做的事,只是同時也尊重你自己的極限,保護現有的職責,並防止倦怠及憤而離職。完全無視自己的極限與需求是無法持續下去的,我保證你最後一定會很痛苦。(書摘由時報出版提供;編輯:林傑立)1140324

- 作者|艾米莉.巴列斯特羅斯(Emily Ballesteros)

- 譯者|洪慧芳

- 出版社|時報出版

- 出版日期|2025/02/25

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

![賴總統談國防、台美與晶片 法新專訪重點一次看[影]](https://imgcdn.cna.com.tw/www/webphotos/webcover/800/20260212/1776x1332_944729421047.jpg)