高士部落「造路的人」 林下經濟走出創生之路

(中央社記者陳清芳、實習記者王家葳台北3日電)民國98年莫拉克颱風重創台灣,位於屏東的高士部落亦難倖免。風災一度破壞了地方林業發展之路,歷經10餘年的深耕與轉型,高士部落如今走出自己的新路,成為全台唯一以「林下經濟」為核心的地方創生實踐案例。

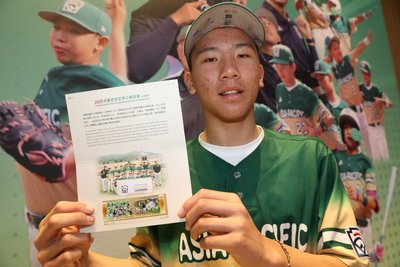

「djalan造路的人─牡丹鄉高士部落青年的返鄉與文化保育之路」特展正在林業保育署保育小站展出。部落青年會共有22名成員,年齡從國中生至30多歲不等,其中11人為返鄉青年,在人口外流的部落地區,相當難得。

青年會會長李恩屏(族名Kivi Papalicang)曾在台北工作10幾年,他表示,「一直沒有機會和朋友分享部落的故事。希望藉著這個展覽,讓更多人認識台灣最南端、擁有豐富生態的高士部落。」

高士部落能讓學界投入實踐「林下經濟」,並非偶然。「林下經濟」以不干擾林地為原則,同時,林下的作物需具有經濟價值且符合市場需求,以形成地產地銷的支持系統。屏東科技大學森林系教授陳美惠指出,學術理念要在地實踐,關鍵在於地方是否有一群願意經營自己家鄉並且有理念的人。

高士部落的社區經營發展超過20年,早年由地方人士張美惠推動社區發展協會,到今日由孫女李恩屏擔任青年會會長,祖孫世代攜手走過,讓土地上的文化、山林得以永續發展,也為部落累積下珍貴的培力。

陳美惠表示,「我們的目標是守住山林、保護文化、留住人。」她也指出,台灣過去談生態保育時,多半著重於劃設保護區;然而,許多野生動物實際生活的空間其實是在鄉村。

「很多生物面臨到最大的壓力是在鄉村地區,因為這裡面臨了很多開發利用。」她說,因此,關注並維護鄉村地區的生態環境,也連帶影響整體國家的生態多樣性與永續發展。

林業保育署長林華慶表示,過去原民部落在森林法「森林國有化」的限制下,曾與政府發生不少衝突。近年來,隨著政策逐步轉向尊重傳統文化與原住民族權益,也促成了如今「林下經濟」的發展,以一種既永續,又兼顧經濟與生活的方式,重新建立人與山林的連結。

djalan在排灣族語是「造路的人」之意,同時也有「生活的地方」的意涵。今天在林業保育署舉辦的特展記者會上,部落青年在攝氏34度的艷陽下,赤腳表演傳統舞蹈,也象徵著他們一步一腳印,走出一條屬於自己、屬於家園的路。

特展自即日起至8月10日,展場內展示了部落「林下經濟」的成果,包括段木香菇以及林下養蜂等在地產業,亦有一系列由族人帶領的週末手作體驗活動,邀請民眾一同參與。也歡迎民眾親身至高士部落參與生態旅遊,親身感受台灣南國部落的獨特魅力。(編輯:陳清芳)1140703

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。