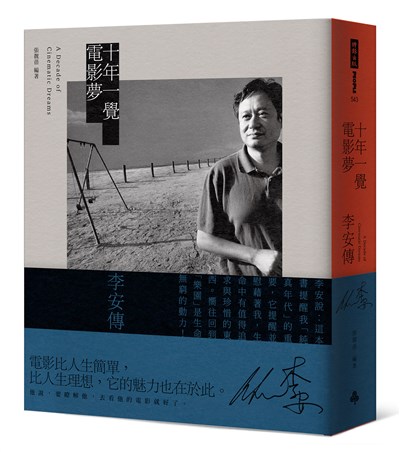

李安說:這本舊書提醒我「純真年代」的重要,它提醒並慰藉著我,生命中有值得追求與珍惜的東西。嚮往回到「樂園」是生命無窮的動力!

回顧八○年代以來的「台灣新電影」,那些年來,台灣的確出現了好些傑出的導演,諸如侯孝賢、楊德昌、蔡明亮等人。他們以台灣這片土地為題材,拍出深觸人心的電影,也贏得國際影展的肯定。美中不足但至關重要的是,當時國片的票房每下愈況,得獎電影更是上片難過三日,不靠政府的補助金幾乎無以為繼。

唯一的例外,就是李安。從《推手》《喜宴》《飲食男女》嶄露頭角,引起國際影壇的注目;執導《理性與感性》《冰風暴》《與魔鬼共騎》,打入美國主流的電影工業界;到大放異彩的《臥虎藏龍》,李安從一個懷抱電影夢的南台灣小孩,一躍而成口碑與票房兼具、國際影星爭相合作的國際級導演。看在台灣人的眼裡,李安就是台灣電影的希望與榮耀,深感與有榮焉。

一貫帶著靦腆笑容的李安,電影拍得令國際電影人心服,但向來說的不多。他說,要瞭解他,去看他的電影就好了。誠如其助理所言,李安所接受過的訪問,最多不超過兩小時,但在本書寫作期間,他卻破天荒接受了三次的訪談,其中一回,作者張靚蓓更是三天緊隨著李安作息活動;執筆者不停提問,李安不停地答。李安所言之多,連他自己也感意外。《十年一覺電影夢》從童年開始說起,但主要記錄了李安電影生涯前十年——李安的電影夢如何從夢逐步實現。李安拍的電影,讓我們看到他的藝術思維;李安在電影背後與電影之外所想、所為的點點滴滴,則盡現於《十年一覺電影夢》中。

兩度獲得奧斯卡最佳導演獎的李安,於台灣時間2025年2月9日獲頒美國導演工會(DGA)最高榮譽——終身成就獎,成為該獎項創設88年來第37位得主。這也是李安自2021年獲英國電影學院終身成就獎之後,人生第2座終身成就獎。這份榮譽不僅肯定了李安的藝術成就,也印證他在全球電影圈的深遠影響力。

這本書作為李安目前唯一的傳記,不僅讓我們能一窺李安那最純粹的電影生涯前十年,更從他的人、他的事、他的想法中,也觸動引發了我們更深的思考,開啟了我們不同的眼界。

內容節錄

《十年一覺電影夢:李安傳(經典新版)》

電影夢.生命

解放了

舞台,改變了我的一生。在此,我的靈魂第一次獲得解放。渾沌飛揚的心,也找著了皈依。

一上舞台我就強烈的感覺到,這輩子就是舞台。清楚了,原來是這麼回事。它擦亮了我的雙眼,呼喚、吸納著我的精魄。我逐漸了解,所謂的升學主義、考大學,除了培訓基礎知識與紀律,對我毫無意義。遵循常規,我的一生可能庸庸碌碌;但學戲劇,走的可能就是條很不平常的路。

但剛進藝專影劇科時,誰也沒當回事。有些人就是去讀一個月,然後辦理休學,準備重考。戲稱影劇科是第一○八志願的我,也打算重考,所以在我臉上找不到新鮮人的喜悅。當時學姊施秀芬(廣播主持人金笛)正編導一齣獨幕劇,還缺個男主角「詩人」,經同學推薦,選中我來演。她覺得我雖沒有詩人的飄逸,但「面部表情」尚可,照他們的講法是,臉上掛著一副多愁善感的憂鬱氣質。這齣戲是個轉捩點,記得第一次站上舞台,強烈的聚光燈灑下來,面對燈光之後黑暗中的觀眾,我第一次感覺到命運的力量,是戲劇選擇了我,對它我無法抗拒。接著又演出美國劇作家田納西.威廉斯(Tennessee Williams)名著《玻璃動物園》(The Glass Menageries)的男主角湯姆。從此在藝專,我一路擔任男主角,演戲不下十五齣,並在民國六十三年拿下大專話劇比賽的最佳男主角,同時自編自導獨幕劇,改編、導演外國劇本,興頭很大。可能國內第一次實驗做圓形劇場即是《泰吉絲的故事》,該劇由友人余季編劇,我執導,我將觀眾席設在中間,四周劃為表演區。一搞戲劇,我什麼都想嘗試。

那時候學藝術,沒有很多大環境,不過藝專的環境很適合我,三專、五專、日夜間部齊聚一堂,總共才七百多人,自成一個小天地,有音樂、美術、舞蹈等七科,大家都是學藝術的,悠遊其中,我覺得很自在。

找到自己

到了藝專後,我才真正面對另一種人生的開始,原來人生不是千篇一律的讀書與升學,我從小到大所信守的方式並不是唯一,其實每天可以不一樣,我有種靈魂出竅的感覺,很過癮。

可是爸爸看了很傷心,因為環境實在很差,我又是他最寵愛的兒子。那時藝專的校舍很簡陋,爸爸第一次送我到學校時,一看伙食及宿舍,難過得說不出話來。因為老鼠正沿著柱子跑上跑下,一間幾坪大的小房間裡擺了七個床位、兩張桌子……,聽說他回家後大哭了一頓。現在那些宿舍都改建成宏偉的校舍了。

第一個學期快唸完時,爸媽一起北上看我。那晚,北一女鄭璽璸校長請我們吃飯,席間鄭校長說:「小安休學吧,住到我家來,我請最好的老師給你補習,明年重考。」

飯後我們父子倆獨處時,爸爸問我:「要不要重考?」

我說:「我覺得我是屬於這方面的!」

爸爸決定支持我,他說:「不要再重考了,不過我有個條件,畢業後出國。」

當時大家心情都很矛盾,我不忍心看爸媽難過,他們也認為我很不甘心,覺得我應該考上更好的學校。

但是我在舞台上找到真正的自己,充滿自信的喜悅,不再六神無主的過日子。

眼界大開

藝專時期,除了在舞台上找到自我歸屬感外,對電影也有了另一層的體會。

打從在娘胎起,我就和電影結緣。媽媽懷我時,最不能抗拒的兩個嗜好就是看電影及啃甘蔗。在我還不會走路時,她就推著嬰兒車帶我進電影院了。那個年代,電影是最佳娛樂。從童年起到求學期間,我看了不少電影,每當心情低潮,電影院就成了我的避風港。看電影時,每逢感人之處我就會掉淚,所以經常是兩眼紅腫的走出戲院,可能這也影響我日後拍電影的品味及要求,希望能拍出感動人心的電影。

記得有一次跟媽媽去看電影,我好奇的問道:「為什麼我們老看外國片?」

媽媽說:「外國片好看啊,等你長大,看看能不能拍更好的國片。」

不過小時候看電影僅只是娛樂,也沒多想,更沒想到電影還能啟發其他的想像,直到進藝專後,我對電影的想法才有所改觀。

藝專時,看了本翻譯的《超級巨星》,才知道電影導演是超級巨星,對作者論慢慢有點認識。麥克.尼克斯(Mike Nichols)執導的《畢業生》(The Graduate)是我的啟蒙電影,一年級時看了這部描寫人生沒有遊戲規則的片子,第一次讓我有「觸電」的感覺,影片裡達斯汀.霍夫曼(Dustin Hoffman)不按牌理出牌的調調,以及電影中衝撞社會制約的主題,與我當時的心境有所共鳴。

《畢業生》是部六○年代末的電影,因主題「有違倫常」,到了七○年代初才在台灣上映,本來達斯汀.霍夫曼周旋於母女之間的情節也改了,母女成了姊妹。我連看三遍,感覺到電影不光是講故事,還表達些別的意涵,腦筋開始有點想頭了。

到美國後我又重看了幾遍,對《畢業生》還是喜歡,不過是另一種對社會諷刺劇的喜歡了,因為我對這個社會有了更多的了解,但我永遠記得它當初帶給我那種觸電的感覺。

一年級下學期時,台北的大專院校間開始流行看藝術片,大家都到台北漢口街的台映試片間去看,每週一部。我看的第一部藝術片就是柏格曼(Ingmar Bergman)的《處女之泉》(The Virgin Spring),帶給我極大的震撼,看完後我兀坐在試片間內,久久不得動彈,也不願出去,連看兩場。第二部是狄西嘉(Vittorio de Sica)的《單車失竊記》(The Bicycle Thief),第三部是安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni)的《慾海含羞花》(Eclipse)。藝術電影這頭三炮就轟得我幾乎久久不省人事。當時台灣所有的藝術電影不如現今,十分有限,也沒有影帶、影碟,所以觀賞藝術電影的經驗非常珍貴。其他各學校有時也會舉辦電影欣賞會,我就一部一部的看。自柏格曼等人的電影裡得到的啟發與感動和《畢業生》又很不一樣,柏格曼讓我感覺到導演的存在,意識到藝術電影的力量。