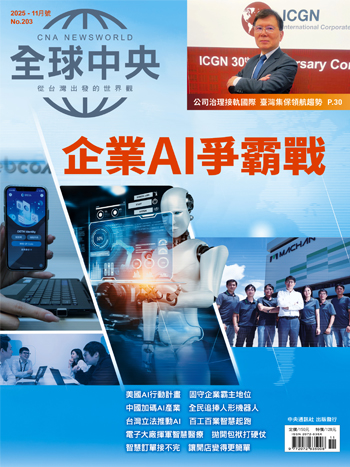

台灣立法推動AI上路 百工百業智慧轉型起跑

AI時代來臨,台灣首部《人工智慧基本法》邁向立法最後一哩路。它承載著兼顧產業創新發展、慎防潛在倫理及人權風險等使命,也將奠定往後科技治理重要座標。

文/呂晏慈 (中央社記者)

AI浪潮席捲全球,各國紛紛布局AI政策及法規,台灣除了將投入超過新台幣千億元推動AI新十大建設計畫,立法工程亦邁開大步。立法院8月完成《人工智慧基本法》草案初審程序,行政院同月底通過院版草案,交付立法院審議,以回應產業聲聲呼喚。

AI基本法定錨科技未來 產業創新與人權並進

近年台灣AI產業快速發展,無論是智慧交通、智慧金融、智慧醫療,都展現爆發式成長潛力。然而新技術為社會帶來巨大變革的同時,也引發學界對倫理、法律、社會議題的擔憂。

財團法人人工智慧法律國際研究基金會董事長朱兆民直言,台灣社會需要一部具備依循性、可落實、有持續性的法律,囊括AI倫理及相關基本規則,保護產業創新與人民權益,並作為未來政府制定產業政策的依據。

實踐大學講座教授暨人工智慧法律國際研究基金會執行長張麗卿表示,監理與產業創新發展兩者可以並進,除了確保法規跟得上技術發展,也要建構一個安全環境,保護人民基本權利不受侵害。

因此行政院透過AI基本法草案,揭示永續性、人類自主性、隱私保護及資料治理、安全性、透明性及可解釋性、公平性、可問責性七大基本原則,明確定錨國家發展方向。

該草案謹慎平衡鼓勵創新與兼顧人權兩大重點,例如明定推動研發應用獎補助、財政優惠措施,並把建立AI研發及應用服務的創新實驗環境入法,以確保研究彈性,同時建立高風險AI應用責任與救濟機制。

此外,為了避免影響學術研究自由及產業前端研發,院版草案參考歐盟AI法法例,規定若AI技術開發與研究尚未實際應用,不適用高風險AI的救濟、補償或保險機制,不過仍得遵守研發法令與學術倫理規範。

高風險AI救濟機制 避免衍生科技性失業潮

對於保障人民權益,院版草案著墨於勞工就業、個資隱私、保障智慧財產等面向,要求政府保障勞工權益,輔導因AI而失業者再就業;在AI研發及應用過程應保護個人資料,例如數位發展部訂定的隱私強化技術應用指引;要求AI訓練及產出結果避免影響弱勢、多元族群權益及人民的智慧財產權。

為了完善監管,該草案也要求主管機關數位發展部推動AI風險分類框架,再由各目的事業主管機關訂定以風險為基礎的層級管理規範。

數位發展部長林宜敬說明,考量AI應用變化快速,未來將由各部會依據風險分類框架制定各領域的風險規範。例如衛生福利部針對醫療院所AI輔助醫療診斷、交通部針對自動駕駛管理、金管會針對AI理財工具等。

美國智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)資深研究員許毓仁提出,台灣在全球AI供應鏈扮演關鍵角色,上游的晶片、IC設計、伺服器、資料中心等,大多都來自台廠,而AI基本法將賦予業者法律框架,揭示未來國家發展戰略。他建議政府可師法美國,由行政院成立跨部會工作小組,直接向行政院長報告,讓產業和國際看到台灣對AI的重視。

AI監管先建立風險評估 打造台灣未來護國神山

陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄表示,綜觀各國AI法例,有些國家希望採取「硬法」,有些國家採行「軟法」,台灣則是取中間平衡值,透過基本法訂定基本方向,保留較大的彈性。

陳鋕雄提醒,實際上「軟法未必軟,硬法未必硬」。例如法律可能是軟的,但可以透過行政法規定加強管理,而當法律規範很硬時,也可在執行行政規範階段放軟,兩者間的平衡需要更多社會對話及思考。

文化大學法律系副教授暨人工智慧法律國際研究基金會副執行長王紀軒期許,AI基本法作為政策性法律,將確立後續行政規範的原理原則,讓國家施政方向更加明確,包括風險分級概念、如何監管等,都將連動影響產業發展。

陽明交通大學科技法律學院講座教授蔡明誠也表示,法律如一把雙面刃,可以用來救人,也可以用來傷害人,如同在AI基本法立法過程中,監管與治理都非常重要,他律及自律兩者必須取得平衡。他建議立法過程應予以調和,讓2026年成為台灣AI法制化元年。

*看單篇不過癮?《全球中央》紙本雜誌、電子雜誌全面特價中。

*訂閱紙本雜誌《全球中央訂購單》

*實體雜誌銷售:誠品書店

*電子雜誌銷售平台:中央社電子書城、亞馬遜書城、Google Play圖書、凌網電子書、華藝電子書、Hami書城、KOBO、博客來電子書、讀墨電子書、讀冊生活電子書城、BOOK☆WALKER、聯合讀書吧、Kono電子雜誌、momo購物網等

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。