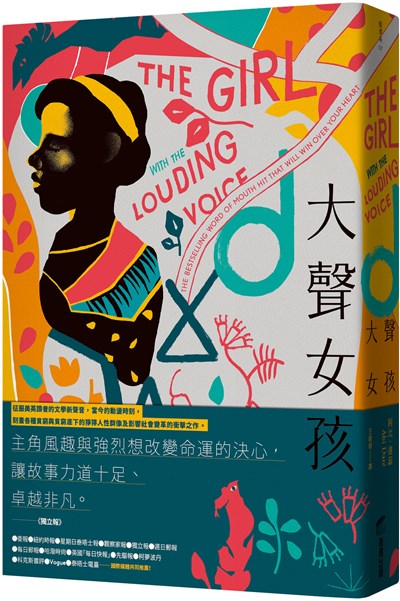

原文書名為The Girl With The Louding Voice,大聲量的女孩,阿比‧達蕊(Abi Daré)的小說令人驚豔無比。

小說家阿比‧達蕊給了小說女主角,一位被逼婚的14歲奈及利亞少女一種全新的語言,既有14歲的天真,也有聰明女孩的世故與慧敏,她用這種語言說出的話,有著非洲人獨特的幽默風趣,能揣想奈及利亞人信仰、膜拜大自然的生命觀,日月花鳥與人同在,給予無聲的支持,勾勒出一幅極其鮮活的奈及利亞圖像。這是一齣非洲少女歷劫歸來的勵志故事,歷經買賣婚姻,又被轉賣給富人,慘遭女主人虐待,又差點被侵害的故事,女孩從「被消音」到取得自己的聲音,高潮迭起。阿比‧達蕊清新逗趣的原創語言,神來一筆,成功塑造出取得讀者共鳴的14歲女主角的勵志傳奇,成為眾多英美國高中生指定課外讀物,而也是這種美妙的原創語言使得阿比‧達蕊的小說取得前所未有的成功,她才是那位with a louding voice的女孩。

文章節錄

《大聲女孩》

1

今天早上,爸叫我進客廳。

他坐在沒了坐墊的沙發上看我。爸看我有一種特別的眼神,像是想沒由來抽我一頓鞭子。像是我嘴裡裝屎、開口就會害得滿屋子屎臭。

「大人?」我跪在他面前說道,兩手放在背後。「您叫我?」

「過來,」爸說。

我知道他要跟我說不好的事。我從他眼睛裡看得到;他的眼球死氣沉沉,像在大太陽下曬太久的褐色石頭。三年前他告訴我不能再去上學的時候,他的眼睛也是這個樣子。那時我是班上最老的學生,所有孩子都叫我「阿姨」。真心話,我停止上學那天還有我媽媽死去那天是我這輩子最糟糕的兩天。

爸叫我靠近的時候我沒有照做,因為我們家客廳小得像馬自達汽車。他要我再過去一點是要我跪在他嘴巴裡嗎?所以我只是跪在原地,等他開口說他要說的話。

爸用喉嚨發出聲音,然後往後靠在沒有坐墊的沙發的木頭椅背上。坐墊壞掉是因為我們家老么卡育斯太常尿在上面了。這孩子一出生就像受了詛咒尿個不停。沙發坐墊被他尿壞後,媽媽乾脆要他把坐墊當枕墊睡在上面。

客廳裡有一臺電視機,不過不能看。我們家老大崽仔兩年前在隔壁村負責收垃圾,電視機是他那時在垃圾桶裡撿到的。我們留著它作裝飾,擺在前門旁的角落,像個帥氣王子坐鎮我們家客廳,還蠻有模有樣的。我們甚至在上頭放了小花瓶,算是王子的王冠。有客人來的時候,爸爸會一副電視沒問題的樣子說「阿度妮,過來把電視轉到晚間新聞給巴達先生看。」而我呢,我會應說「爸,遙控器不見了。」然後爸爸就會搖搖頭,跟巴達先生說,「這些沒用的孩子,又把遙控器弄丟了。來吧,屋外坐,喝點小酒忘記我們這奈及利亞國的種種不幸。」

巴達先生要是真的信了就是個大傻瓜。

我們也有一個立扇,不過少了兩片扇葉,只會攪動空氣反而把整個客廳弄得更熱。爸晚上總喜歡坐在電扇前,兩腿伸長腳踝交叉,懷裡抱著那個自從媽死後就變成他老婆的酒瓶。

「阿度妮,妳媽死了,」爸頓了會說。他說話的時候我可以聞到他身上酒氣。他就算沒喝酒皮膚和汗水也還是有那味道。

「我知道,爸,」我說。他為什麼跟我說我已經知道的事?這件事在我心裡留下一個填滿痛苦的大洞,要我到哪都得帶著走,他為什麼要跟我說?媽咳個不停,連著三個月天天咳出又紅又濃、夾雜口水氣泡的血在我手心裡,我又怎麼能忘記?我晚上睡覺閉起眼睛還看得到血,有時甚至還會嚐到鹹味。

「我知道,爸,」我再說一次。「又發生什麼不好的事了嗎?」

爸嘆了口氣。「他們要我們走。」

「走去哪裡?」我不時會擔心爸。自從媽死後,他常常會些沒人聽得懂的話,有時則是自言自語、以為沒人聽得到時還會哭起來。

「你要洗澡嗎?要我去拿水來嗎?」我問。「也有早餐,新鮮麵包和甜花生。」

「房子月租是三萬奈拉,」爸說。「如果我們付不出這錢,就得另外找地方住。」三萬奈拉是很大一筆錢。我知道爸翻遍整個奈及利亞也湊不出這筆錢,因為他連我七千奈拉的學費都拿不出來。媽過世之前,不管是學費房租還是菜錢,所有錢都是她付的。

「我們要去哪裡弄到這麼多錢?」我問。

「莫魯夫,」爸說。「妳認得他吧?他昨天來過。來看我。」

「計程車司機莫魯夫?」莫魯夫有一張公山羊臉,是村子裡一個上了年紀的計程車司機。他有兩個妻子和四個沒上學的孩子。他們穿著髒兮兮的褲子,整天在村裡閒逛,把裝糖的紙箱綁上繩子拖著走、玩跳格子拍手拍到手脫皮。莫魯夫來我們家做什麼?他想要什麼?

「是的,」爸說,笑得有點僵。「這莫魯夫是個好人。他昨天說要幫我們付清房租,嚇了我一跳。整整三萬。」

「這算好事嗎?」我這麼問是因為這實在說不通。因為沒有人會為別人付房租,除非他另有打算。莫魯夫為什麼要幫我們付房租?他想要什麼?還是他老早以前欠了爸錢?我看著爸,眼睛充滿希望,希望事情不是我想的那樣。「爸?」

「我聽到了。」爸頓了下,吞口水又擦掉額頭的汗。「這筆房租錢其實是……是妳的歐沃歐里。」

「我的歐沃歐里?你是說,要娶我的聘金?」我的心碎了,因為我只有十四歲才要滿十五歲,我才不要嫁給什麼老傻瓜,因為我想要回去上學,學習當老師變成成熟女人有自己的錢會開車住好房子沙發有坐墊還可以幫忙爸和哥哥弟弟。我不要嫁給任何男人或男孩或任何人、永遠都不要,所以我再問爸一遍,一個字一個字慢慢講、他才不會聽錯或答錯:「爸,這聘金是要娶我還是要娶別人的?」

而爸爸,他很慢的點頭,假裝沒看到我眼睛裡面的淚水和張大的嘴。他說:「聘金是要娶妳的,阿度妮。妳下星期就要嫁給莫魯夫了。」

2

太陽從空中爬下來、把自己藏進夜晚的縫隙裡。我從草蓆上坐起來,踢開卡育斯壓在我腳上的一條腿,背往後靠在我們房間的牆上。

我的腦袋從今早就不停對我的心發出一個又一個問題,得不到答案的問題。變成一個有兩個妻子和四個小孩的男人的妻子到底是什麼意思?莫魯夫已經有兩個妻子了,為什麼還想要再多一個?還有爸,他為什麼要不顧我的感覺把我賣給一個老男人?他為什麼不守住他在媽死前許下的承諾?

我揉揉我的胸口,太多問題讓那裡又痠又痛。我站起來,嘆口氣走到窗邊。外頭紅色的月亮低低掛在天空中,低得像是上帝挖出自己憤怒的眼珠、扔進到我們的院子裡。

今晚空中有許多螢火蟲,牠們的身體閃著各種顏色:有綠有藍有黃,在黑暗中飛舞閃爍。很久以前,媽告訴我螢火蟲總是在夜裡為人們帶來好消息。「螢火蟲是天使的眼珠,」她說。「看到那邊那隻了嗎?停在那棵樹的葉子上那隻,阿度妮。那隻給我們帶來了錢的好消息。」我不記得那麼久以前那隻螢火蟲到底帶來了什麼消息,但我知道不是錢。

媽死後,我身體裡的燈火也熄滅了。我讓自己活在黑暗中好幾個月,直到有一天卡育斯在房間裡找到正在哀傷哭泣的我,他睜大充滿恐懼的眼睛,哀求我不要再哭了,因為我一直哭讓他的心好痛。

那一天,我收拾我的悲傷鎖進心底,才能堅強起來照顧卡育斯和爸。但有些時候,比如說今天,悲傷從我的心底爬出來、對我的臉伸出了舌頭。