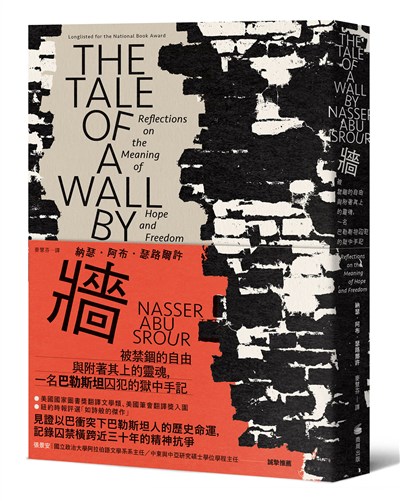

見證以巴衝突下巴勒斯坦人的歷史命運,

記錄囚禁橫跨近三十年的精神抗爭

★ 美國國家圖書獎翻譯文學類、美國筆會翻譯獎入圍

★ 紐約時報評選「如詩般的傑作」

在作者納瑟的文字裡,他談起巴勒斯坦人大逃亡以及「石塊起義」的歷史,以詩意與深刻的文字描繪了自己在以色列監獄內狹窄空間中關於身分、巴勒斯坦民族、宗教、政治、自由等思索。

透過擁抱監獄之牆,納瑟拓展出另一種發聲路徑——他將剝奪自由的牆變成夥伴與對話者,成為支撐他絕望生活與混亂思緒的穩定力量。

內容節錄

《牆:被禁錮的自由與附著其上的靈魂,一名巴勒斯坦囚犯的獄中手記》

堡壘與哈達林監獄建築群另外一棟被稱為夏隆平原(Hasharon)的牢房區只隔了三十公尺的距離,那是專門留給巴勒斯坦女性囚犯的牢房區。由於距離實在太近,兩個牢房區對話的隻字片語,在必要的時候可以互傳—也因為相距太近,每次守衛那個牢房區的士兵刑求時,我們都會聽到女子的尖叫聲。那些尖叫聲總是會讓我們挺身而出面對監獄當局,而結果也總是我們遭到壓制,或者附帶一些虐囚程度上的限制協議。每當女性囚犯反抗壓迫政策時,我們也會扮演支持與增援他們的角色,因此她們往往可以達到生活條件的某種穩定程度。

占領國在性別對待上並沒有任何歧視:當巴勒斯坦女性在她們自己的社會裡,持續承受著各種不同型態的壓制與壓力時,監獄當局對於男性與女性囚犯的壓制和暴力力道相同。在﹁同等壓制、同等抵抗﹂的口號下,巴勒斯坦女性堅持自己參與革命鬥爭的權利,即使這麼做讓她們與保守、父權的社會發生衝突—這個父權社會將她們鎖在看不見的地方,有如一個要隱藏自己裸體的人那樣。

巴勒斯坦女性挾持著這種存在於民族抵抗論述之下、家庭以外的新空間優勢,開始從始終壓制她們、將她們的角色邊緣化的社會束縛中,啟動一個自我解放計畫。她們凝聚了極大量一直隱藏於內的力量與能力。這個計畫起初進程緩慢,但隨著她們角色的逐漸開展,在短短幾年內,她們就成了抵抗運動的積極分子,其中一些人站在前線,而其他的人則鞏固中堅。

一九四八年的大浩劫之前,關於重大事件的記述,女性一直被迫滿足於由男性壟斷的內容。婦女只能聆聽男性的故事,不論這個男性是農夫、勞工、技工、戰士、老師,抑或只是毫無出息的無業遊民。她們複述著男人們的勝利,有時候也會講述戰敗的消息,前提是如果男人選擇與她們分享這樣的消息,而不是偷偷將消息藏在自己襤褸的衣衫之下。在收成好的時候,婦女們訴說著男人的豐收,但在地球吞噬了他們所種植的珍貴作物時,她們卻講著自己的貧困。她們訴說著男人的誠懇以及男人們相信的事物。她們訴說著男人們的恐懼,卻忽略了她們自己也正處於那份

恐懼當中。她們訴說著男人的大浩劫,以及大浩劫如何影響他們的土地、生計與英雄氣概。她們訴說著男人對於他們真主的虔誠,以及男人如何默默接受自己所失去的一切,不論失去的一切是多麼嚴重。她們訴說著男人對於出埃及記的承諾,如何篤信不移,也訴說著男人的帳棚和掛在帳棚上的鑰匙。鑰匙屬於那些已經被擊毀,永遠也無法再打開的門。

一九六七年,巴勒斯坦人在第一次大浩劫之後,又加上了第二次的大浩劫。巴勒斯坦婦女拒絕再扮演男性故事口頭目擊者的舊角色。相反地,她們開始構述她們自己的故事。她們寫下了她們自己的戰爭,並在有人死亡的時候,寫下了她們自己的死亡。當她們的身體與靈魂遭到侵犯時,她們寫下了她們自己的憤怒、她們自己的貧困與飢餓,以及她們的謊言,那是與男人謊言相符的謊言。她們寫她們歸家的兒子,也寫埋屍遠方的兒子。她們寫她們所尋找的一個或多個戀人。她們在難民營、鄉村與那些仿冒城市的牆上寫下了她們自己的話、她們自己的房舍,以及被摧毀的一切。忠實的婦女寫下了關於她們自己的忠貞,但出於對遭到背叛者的體貼,她們鮮少提及自己的出軌。她們訴說著她們的旅程與疲憊。當她們被掛在牆上時,她們寫下了關於她們監獄裡的事情。

二十年後的第一次大起義,甚至賦予了巴勒斯坦女性更多的權力。她們取得了與男性並駕齊驅的一席之地,而且每當戰爭拉開序幕時,她們往往站在男性之前。她們進一步反抗普遍存在的社會不公,離開對她們已不安全的家庭,並砸向那些當著她們的面用力關上的門。但是她們無力防範占領國政府的暴力與殺戮。她們奮戰、殉道、遭到關押。巴勒斯坦女性在阿克薩群眾起義期間,甚至做得更多。她們巨大的能力與犧牲震驚了人民。在面對殘酷鎮壓—以及身處殘酷鎮壓當中—時,她們率先站了出來,位列炸毀自己身體的第一批義士之伍。她們寫下了她們自己的傳奇,講述著在監獄裡長期依靠著牆的故事。在監獄的廣場中,在獄卒的虐待下,她們鑿出了令人最難以置信的堅韌肖像。

從一九六七年起,占領國政府已關押了兩萬七千名巴勒斯坦女性:其中有成年的婦女、年輕的女子與未成年的女孩;有母親與祖母;甚至還有尚未出生的孩子。這些監獄的牢房目睹了那些新生兒的第一聲啼哭,當孩子撐開了他們母親子宮的時候,他們掛在牆上的母親,正帶著沉重到足以拉傷她們那堵牆的鐵手銬與腳鐐。出生後的孩子會待在他們出生的牢房裡,由母親撫育整整一年,在這段時間,其他的獄友會分攤照顧孩子與守夜的工作,也會分享焦慮的情緒。其他的女性藉由這樣的方式,體驗她們因為監禁而被剝奪的母性。她們為孩子編織衣物、製作娃娃。她們帶著寶寶走出牢房,並為了給孩子遮蔭而精疲力竭。她們在孩子的耳邊,輕聲講著各種她們記得的床邊故事。

然後服刑的母親可以擁抱自己親生孩子的大限已至。兼任守衛的士兵走過來,母親緊緊抱著她的孩子,想把孩子融進自己的胸膛之中。士兵繼續靠近,母親的手指緊緊按住孩子的身體,怕孩子從手中滑落。在孩子開始回應母親緊緊的按掐與悲泣而嚎啕大哭時,士兵伸出了手。母親開始回應母親緊緊的按掐與悲泣而嚎啕大哭時,士兵伸出了手。母親開始哭得更大聲,其他的獄友也加入了這個用淚水打造出來的團體。士兵們無動於衷。所有的慈悲之神都拋棄了這個地方。母親哀求再讓她抱抱自己的孩子,一個小時就好,她以自己所珍惜的一切發誓,一個小時後一定會把孩子交出來。士兵們無動於衷。母親召喚著她的真主,召喚著大家讓她相信的其他所有神明,但是士兵們沒有真主。雙手、手指全都鬆開了;哭叫聲也消失了。小寶寶不哭了,因為他的眼淚把自己弄得精疲力盡。其他的獄友湧過來擁抱一位因為用完了自己所有的力氣,而放棄了自己兒子的母親。