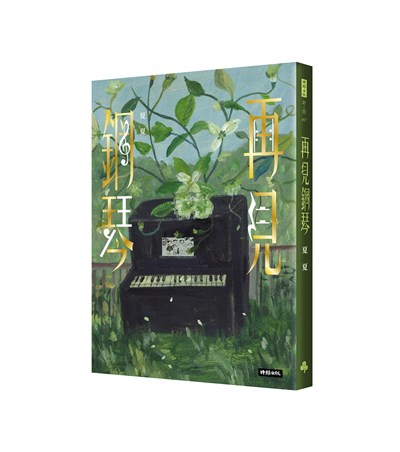

臺灣1980、90年代,經濟蓬勃發展掀起長達數十年的學琴熱潮。當年學琴的孩子,有人至今仍敲著琴鍵,更多人則早早放棄……

好書獎作家夏夏展開長達三年的尋找老鋼琴計畫,訪談國際鋼琴家盧易之、創作歌手陳珍儀等成功站上舞臺的音樂人,更多的是放棄學琴者的故事。她讓年久失修的老鋼琴用走鐘的聲音訴說故事,細細寫下一篇篇未孵化完成的鋼琴夢。

一臺鋼琴承載著習琴者的心事情感,也是整個家族與時代的見證。老鋼琴的故事,就是一個時代的故事。

內容節錄

《再見鋼琴》

〈超級瑪利歐之鋼琴版—訪鋼琴家盧易之〉

一九八五年,任天堂發行「超級瑪利歐兄弟」後便風靡全球至今。七年級的我輩童年時就算沒玩過,至少聽過遊戲中經典的音樂,也能夠一眼認出角色的模樣。那是網路還沒出現在一般人家中的年代,而我輩要到約莫十五六歲時,才在苦苦哀求之下家中終於有了撥接網路。那時候玩遊戲想要破關的方式就是一直玩,不斷出錯以及找同伴討論,從經驗中記取教訓,接著一玩再玩,直到破關為止。

如今玩遊戲可以上網先查攻略,甚至可以付費讓系統代替玩家破關。像我這種老古板聽此一說,立即想到,「那還有什麼好玩?」

「是啊,我們那時候做什麼事情都得花時間去做,從錯誤中學習。」這種老掉牙的話聽起來一定很不合潮流,簡直酸臭到發餿。但,我們就是這樣成長的。

鋼琴家盧易之講起小時候在鋼琴上亂彈當時流行的曲子,如「馬蓋仙」、「忍者龜」的主題曲,當然還有「瑪利歐」。我們忍不住大笑,果然是七年級認證。那時候的世界好像有點簡單,全臺灣人家裡電視機打開只有三個頻道,統稱為「三臺」(臺視、中視、華視)。只要在電視上火紅起來的,絕對是全國上下人人皆知,很少有人跟不上流行。所以小時候的盧也愛改編家喻戶曉的廣告歌曲彈奏,自娛娛人。直到第四臺盛行起來之前,小時候的電視頻道到了晚上還會收播,進入閃爍的灰白畫面。多麼單純的世界吶!

因為來自同一個「世界」,在那裡,我們把「哆啦A夢」叫作「小叮噹」,所以很多想法能夠一說就懂。例如當盧說起學鋼琴的原因,「其實是我媽媽的夢想。」果然,再次認證來自同處,要一起搭時光機回去的話,還可以順道載一程,絕對不會有時間差。

然而在二三十年後,網路與智慧型手機全方面取代固有的生活方式,世界像被快速搖晃的珍珠奶茶,而且是同時加了大小珍珠、蒟蒻、QQ粉圓,各式各樣的資訊像複雜的口感在嘴裡一起攪和著。若把「盧易之」三個字丟到搜尋引擎中,會出現一長串的影片、採訪以及數不清的獎項讓人目不暇給,「自維也納音樂暨表演藝術大學碩士畢業,並獲柏林藝術大學最高演奏文憑。自學生時代即於多項國際賽事中脫穎而出,獲得多項獎項,至今演出的足跡遍布世界各地,並曾登上維也納愛樂金廳、柏林愛樂廳的舞臺,曾在四十多個城市重要音樂廳演出,並與各地知名交響樂團合作演出,在當代音樂及室內樂領域也有傑出的表現。二○一六年於美國西岸巡演時,美國華盛頓州金縣(King Country)特別將該年七月九日定為『盧易之日』……」

目前任教於臺北藝術大學,盧除了演奏、教學,有個人頻道,同時也是作曲家,已出版無數樂譜,是臺灣少數集演奏與創作才華於一身的傑出音樂家。若要細說他的作品與演出,恐怕篇幅是遠遠不夠的。所以我更想回到「人」的身上,談談「人與鋼琴」。

自五歲開始學琴,一路至今的精采成績,媽媽的角色功不可沒。「我媽媽以前其實想念音樂系,但後來考上中文系,所以先後在國高中當國文老師。」談起家裡第一臺鋼琴,那是自出生以來就有的,「雖然在教書,但是媽媽還是希望能接觸音樂,所以家裡擺了一臺琴。」是韓國品牌的琴。Corona,直立,暗紅色。「從我開始學琴,那臺琴就放在大房間裡面。」有琴、書櫃,晚上時當作臥房,一個真的很大的房間,盧再次強調。

我不禁想多問,「記憶中,媽媽會彈琴給你和弟弟聽嗎?」

「我沒聽過媽媽認真彈琴,但是我練琴時如果彈錯,她會過來指正。」

「那不就完全不能打混?」

「沒錯。初學的時候媽媽會陪我去上課,所以老師教了什麼她都知道。我媽媽是很嚴格的。」

說真的,似乎還沒聽過哪個學琴的孩子沒被「盯」過,因為這件事其實有點不自然。至少對大多數的人而言,要把琴彈好,是需要練的。就連把手擺在鍵盤上的動作都不完全是自然的,只要看看幼童如何對待鋼琴,你會懂的。

如果要說明學琴的感覺,不妨想像成打電動。會出錯,會搞不懂要往哪條路走,會頭腦打結,然後歪打正著走對一兩次,最後才聽出曲子的雛形。到這時候,譜上已經被老師用各種顏色的筆畫得五顏六色,錯音被圈起來無數次,像一個個瘋狂的暴風圈。

而要練得好,還有一件關鍵的要素,就是「坐得住」。

在鋼琴前坐得住,這是第一關。不怕無聊,是第二關。盧過關了。

「我弟弟也有學,但是他坐不住,學到國小畢業就沒學了。」後來證明弟弟是標準的理工男,現在也從事相關行業。

「因為我還算滿乖的,媽媽要我練,我就照做。就像寫功課、刷牙洗臉一樣,每天都得做,沒有特別喜歡或不喜歡。在音樂班的時候成績也沒有特別好。」聽話是第三關,盧又過關了。

但他也沒真的這麼聽話,因為很多東西是在那時候玩出來的。例如改編流行歌曲,又或者是在教會替大家伴奏時,因為要自己配和弦,所以有了一點點編曲的經驗,奠定他日後在作曲與臺灣民謠改編上的基礎。「那時候沒有特別其他興趣,男生不就是喜歡吃喝玩樂,喜歡下課?」幸好盧沒有他想像中那麼乖,否則我們就不會看到他在如今快速改變的資訊洪流中站穩腳步,自信地朝自我設定的方向前進,以及在跨界演出上精采的表現。

考上臺北市古亭國小音樂班後,副修小號,開啟盧的音樂班生涯。此時家裡重新添購一臺琴,平臺,河合,黑色,擺在他口中那個很大的房間,原本的Corona鋼琴移到客廳。這臺韓國琴擱置在那兒十多年,直到後來因為親戚的孩子要學琴才送人。

盧小我一歲,我們一同回想著那時候念音樂班的感覺,「進到那裡面的人都經過篩選,所以那裡面跟真實世界有落差。音樂班是高壓競爭的環境,需要具有基本的抗壓性才能生存下來。」為了培養音樂能力,在國中階段起,美術、童軍、家政和社團等課程分別被刪減或抽換掉,如果一個禮拜還能有一堂體育課就要偷笑了。

盧曾經在受訪時提到,十五歲時到朋友家,因為聽到朋友的琴聲,激勵他想要把琴練好的決心,「應該是到那時候才開始喜歡彈琴。」

師大附中國中部畢業後,盧就讀臺南藝術學院(現南藝大)的七年一貫制課程。抗壓性是第四關,盧過關了。而且他還繼續過關斬將,十七歲時隻身前往維也納深造。

耐得住寂寞,算不算一關呢?練琴是孤獨的,關在琴房裡,一練就是幾個小時。我想盧應該過關了。

「我到維也納租房子的時候,特別找可以練琴的房子。我前面兩間租的房子都附帶鋼琴,練琴不成問題。」

這引起我的好奇心,「維也納這麼多音樂院的學生,在租屋市場上是否有專門提供給音樂院學生的品項,讓學生在家練琴不用擔心吵到鄰居?」

「似乎可以這樣說。而且那間房子既然有琴,想必就是能練琴的地方。不過到了第三間房子時,就沒有琴了。幸好那時候遇到難得的史坦威二手鋼琴清倉跳樓大拍賣,所以乘機買下一臺。」

等等!鋼琴界的高級品牌,史坦威?清倉?跳樓大拍賣?真有點讓人難以連結在一塊兒。

「有些人會把史坦威琴賣回給廠商,琴商整理過後,定期清庫存,再用比原價便宜很多的價錢售出。」就這樣,這臺琴繼續陪著盧到柏林。「從維也納到柏林是經由陸運公司,不過因為歐洲氣溫比較低,鋼琴運送過程雖然有包覆,還是暴露在冷空氣中。幸好鋼琴是很堅固的,只要回到室內擺放一段時間回溫,讓琴回到原本的狀態,再調音就可以了。」溫差對樂器造成的影響,這真是個住在熱帶島嶼上不會想到的狀況。

回臺灣時,盧把琴也帶回來,我本來猜測是因為念舊,「把琴從海外運回來很困難吧?為什麼不直接回來再買一臺呢?」

沒想到盧直言,「因為那是史坦威啊!當時用難得的低價買到,真的很幸運,不然相當一間東區小套房的價格才能買到的。」想到臺灣只漲不跌的房價,那真的是一筆天價啊。

因為是史坦威,回臺灣時,帶回來了,「走海運,不過海象無法掌握,歸期沒辦法確定,等了兩三個月。琴到臺灣後會先放在倉儲管理,要到報關行進行報關,才能找搬琴公司去取琴。」我不知不覺想像起電影《海上鋼琴師》的畫面,鋼琴隨著狂風巨浪在船身裡滑來滑去,既詩意又瘋狂,不過事實是,「搬琴的時候會把平臺鋼琴的三隻腳拆掉。」盧一語戳破我不切實際的幻想。

和盧一起回到臺灣的不只有鋼琴,還有日籍的聲樂家妻子。

從城堡中把公主救出來,是瑪利歐遊戲中最後的獎賞。總之,盧過關了。

「現在琴擺在家裡工作用的琴房,不過我在家練琴的時間比較少,因為太太平常要教課,兩個人都要搶琴用。而且在家只能練到晚上九點,不然會被鄰居抗議,可是學校琴房可以練到十點。」懂得體貼太太,私心額外送他一朵超級蘑菇。

不過就像盧曾說過的,「藝術是深不見底的領域」,哪可能像遊戲一樣有最後的結局。「現在的環境變得很不一樣,透過網路就能看到大師級的演出。能夠讓聽眾願意走進演奏廳,現場音樂會必須要有無法取代的部分。彈得好是基本門檻,而且只有彈得好已經不夠了。」盧分享在第一線的經驗。

錄音/錄影技術發明後,「現場」的意義才同時誕生。

如今線上聆聽/觀看演出已經是人們獲得音樂的日常路徑,甚至占據絕大部分的比例,「現場演奏有一天會不會消失呢?」我小心翼翼提出這個殘酷的問題。

盧自信地給出否定的答案,「不過現場演奏要能夠打敗錄音,要有當下發生才有意義的事件。那是即便過程被拍攝下來,但事後觀看時會覺得沒在現場很可惜的感覺。類似足球比賽,現場和轉播就是不同。」盧在這方面經驗豐富,除了絕佳的琴藝,也擅長用語言與觀眾互動,「未來的音樂會應該要有更多場域的設計,讓現場的氛圍超越網路影片。就這部分而言,其實應該向流行演唱會借鏡。儘管網路上已經有偶像的MV,但還是有這麼多歌迷願意去演唱會感受當下的氣氛。」

由於盧的作曲家身分,我們又談到AI的發展讓許多產業感到威脅一波波逼近。以文學為例,有些人認為AI可以打破讀者對作者崇拜的魔咒,專注於文字作品。然而也有人提出疑惑,當我們被讀到的文字觸動時,卻發現這些文字是來自沒有情感的AI時,會是什麼感受呢?

盧對這一點反而較樂觀,「AI是將已知的事物作出最佳詮釋,可是對未知的東西沒辦法處理。人是活在當下並且不斷往前邁進,總有東西是AI無法處理與創作的。」聽他這麼說,不禁讓人感到心安。藝術充滿著未知,儘管自古至今有無數人踏入其中,然而其浩瀚無邊,永遠有更多未知之境尚未探索。

不過我還是多慮地問,「現在很多人從小彈電鋼琴,這對於未來鋼琴家的養成會不會有什麼影響?」

盧依舊保持他的樂觀,「電鋼琴價格便宜又不用保養,確實很適合現代需求,如果學到不錯的程度,家長自然會想換成傳統鋼琴。傳統鋼琴在音色表現上遠比電鋼琴的細膩度高出很多,所以不會真的被取代。」

平日也花相當多時間在教學工作,問起盧認為年輕的音樂學子該如何去應對未來環境,他侃侃分享道,「要清楚自己想表達什麼,也要思索觀眾需要什麼,將這兩個部分結合,去創造只有自己能做到的事情。」盧簡單俐落地回答,像是已經思考過無數次般。

靈活運用手上的技能,敏銳觀察環境,適當變化角色,這些都是破關的重要技巧。畢竟我們不知道接下來會出現金幣還是大反派庫巴,保持敏捷度和專注力才是最佳因應之道。

不過我想還有一個讓盧願意繼續闖這趟無止無盡關卡的最大因素,那就是在其中得到樂趣。不管是演奏、創作或跨領域合作,他總是主動跳脫現狀,玩出新樂趣。

再回到鋼琴上聊聊。家裡那臺擺了三十多年的平臺鋼琴如今還在,「我媽退休以後,反而有時候會去彈一下音階。」不知道媽媽會不會趁著獨自在家時彈著喜愛的曲子呢?

從五歲開始彈到現在,盧三十多年來都在琴鍵上奔馳。「如果不彈琴的話,想做什麼?」我忍不住問他。

「想睡到自然醒。平常真的太忙,沒有閒暇時間,有空的話我要好好睡覺。」從國際級演奏家口中聽到這麼親切的答案,讓人著實感到安慰。睡醒以後,就像完成續命的瑪利歐,打開琴蓋繼續破關,叮噹叮噹,連吃幾個金幣,蹦蹦跳跳地前進,這就是鋼琴家盧易之。