棒球給的情緒價值

正當我在想構圖時,台灣隊擊出適時的一棒,觀眾席集體站了起來,連同冷靜的區域及啦啦隊都往球的方向看去,確認擊出安打後,全場又熱情的歡呼,啦啦隊亦又帶動觀眾為選手加油喝采……

「燈光轉換,舞台漸漸亮起來,森林裡從黑夜轉成了白天。四位飾演黃山鵲的舞者在舞台上,他們踮著腳尖,又高又輕地跳躍,以芭蕾舞的群體舞,表現輕盈靈巧的黃山鵲。」

「舞者們的體型比較嬌小相近,他們穿著紗質的蓬蓬裙,頭上戴著圓弧形的紗質頭冠,跟著法國宮廷舞的音樂節奏,舞者的兩手在身側,拇指和食指尖端捏合,中指、無名指和小指自然地翹起來,快速抖動,像黃山鵲小鳥尖尖的小嘴巴,又像黃山鵲靈活擺動的小翅膀。」

3月30日晚,舞蹈空間舞團在花蓮文化局演藝廳演出親子舞劇《史派德奇遇記之飛飛飛》,晚上7時30分的演出,有一群特別的觀眾卻提早一小時到場館,在工作人員的帶領下,這群觀眾身上戴有導覽器材,一隻耳朵上還掛了副耳機,他們把手搭在前方友人的肩膀上,一個接一個地走入場館熟悉環境。

大夥就定位沒多久,耳機裡傳來優雅又溫柔的聲音,「歡迎使用口述影像服務。」通常一般人聽到這樣的描述,多半會好奇地把頭轉向四方,看看耳機裡說話的人在哪裡?她又長什麼樣?然而這群觀眾卻只是靜靜地坐在位子上,仔細地聆聽耳機裡的指示。

「《飛飛飛》親子舞劇的故事,描述了一隻名叫蛛兒的小蜘蛛想學飛的冒險旅程!在故事裡,蛛兒勇敢追求夢想,也了解了自己天生的特質。」耳機裡傳來這樣的介紹,聲音來自坐在觀眾席後方的趙又慈,她戴著眼鏡、留著一頭黑短髮,看起來有著鄰家媽媽的親切感,一臉慈祥和藹。

以為趙又慈帶著孩子來看戲,但她卻穿著跟工作人員一樣的黑色服裝,左耳還戴著防風麥克風,像極了專業球評,正要直播一場球賽,只不過她的所在地不是球場,而是在演出過程中必須要非常安靜的劇場,要用易懂的詞彙,口述舞台上的舞劇給戴著耳機的視障者。趙又慈像是劇場界的直播主,也像是表演者的一部分,只不過她用聲音演出,帶領視障者「看」舞蹈。

台灣娛樂活動選項多,喜愛藝文活動的族群,一年365天,幾乎天天都有戲劇舞蹈、音樂、展覽等活動可看、可聽,然而對視障、聾人等身心障礙者而言,要能「欣賞」藝術一直有難度,不光是鮮少有節目提供給身心障礙者「觀賞」,許多場館在硬體設施上,也無法提供無障礙空間的服務。

不過這幾年,在文化部推動「文化平權」政策下,許多表演場館、美術館、藝文團體,也投入不少心力,從場館的硬體、軟體設施改上,讓民眾不會因為身份、年齡、性別、地域、族群、身心障礙等原因,失去享受文化的權益。

本期文化+則是聚焦在台灣藝文圈如何改善場館、藝文團隊又如何藉由口述影像的方式,讓障礙者也能「聽舞蹈、看音樂。」

事實上在文化部提出文化平權政策之前。成立32年的兩廳院,早從10多年前便開始推動「藝術零距離—圓夢計畫」,圓夢對象除了偏鄉地區或原住民學校學生之外,也包括社會福利團體關懷對象、樂齡社團或機構長者、身心障礙及其他資源相對弱勢者,希望能縮短藝文活動城鄉及資源差距,達成文化平權的目標。

不過一般對於文化平權的想像,還是先從硬體開始做起。2016年兩廳院大整修,也趁機重新規劃,藉著把座位的絨布換掉的同時,在國家戲劇院重新增設1樓10至12排增設6席無障礙座位,連同6席陪同席。

公共空間則建置適合嬰兒車及輪椅行進的無障礙坡道及電梯,無障礙洗手間、無障礙電動升降平台、自動感應門等設施,提供進入兩廳院的無障礙最佳動線諮詢與建議、服務臺聽覺無障礙迴圈系統等客製化服務,以及針對不同對象安排手語、口語導覽服務,讓導盲犬也可進戲院。

只不過光是無障礙席次的增加,一開始就受到不少藝文團體的抗議,當時有人認為,為了增加輪椅席要拆掉30至40個位子,才能有2到3個輪椅席,從「商業」的角度來看,戲劇院若拆除19個座位,藝文團體至少就會損失新台幣7萬9500元,更別說整修後的戲劇院,拆掉的還不止19個位子,甚至有團隊直呼,「這樣會影響我的收入。」讓兩廳院藝術總監劉怡汝嘆口氣說,「一開始最難改變的還是人心。」

經常藝文團體會被視為分配到較少資源的團體,然而在面對更為弱勢、更沒有資源的身障者,這些說話理直氣壯的藝文團隊,倒是不客氣地展現權力。美國伊利諾州芝加哥分校身心障礙研究學博士候選人易君珊為此還曾表達不滿,認為「身心障礙者的權益怎麼可以用票價來換算!」

不過好在兩廳院跨出了舒適圈,劉怡汝說,「只要踏出一步,日後就會比較難退回。」因此兩廳院從2018年開始,把平權的方向從硬體拉到軟體層面,先在「圓夢計畫」辦了幾場口述影像,包括碧娜.鮑許烏帕塔舞蹈劇場《康乃馨》 、紙風車《唐吉軻德冒險故事-銀河天馬》、唐美雲歌仔戲團新戲《夜未央》,嘗試讓視障者也能進劇院「聽」表演。

近期也有許多團隊嘗試在表演中加入口述影像,舞蹈家黃翊在2017年推出《黃翊與庫卡》特別版,讓所有觀眾都取得一份點字節目單、一副耳機,演出過程中,耳機播送著口述影像,講述舞台上的情景。

視障者許家峰認為,「口述影像是種必要,這是視障者唯一觀賞節目的方式。」黃翊當下聽了備受感動,決定未來的新作都要有口述影像,也促成今年新作《長路》也加入口述影像服務。

(影片:兩廳院提供)

黃翊甚至還親自撰寫口述影像腳本,把向來最為抽象、難以言說的現代舞蹈,用文字書寫得具象,劉怡汝笑說,有不少明眼人好奇戴起耳機聽《長路》的口述影像,認為反而更能看得懂現代舞。

劉怡汝還提到,以兩廳院的售票來看,現代舞的票最難賣,「因為很難看得懂。」尤其每回問演出團隊,「這次你們要演什麼?」向來都是憑感覺創作的藝文團隊,通常會回,「進戲院看就知道。」但若要在演出當中加入口述影像,那可不是一句「進來看」就能搪塞,必須要在演出前,就把口述影像的腳本準備完善,這方面舞蹈空間倒是有些經驗。

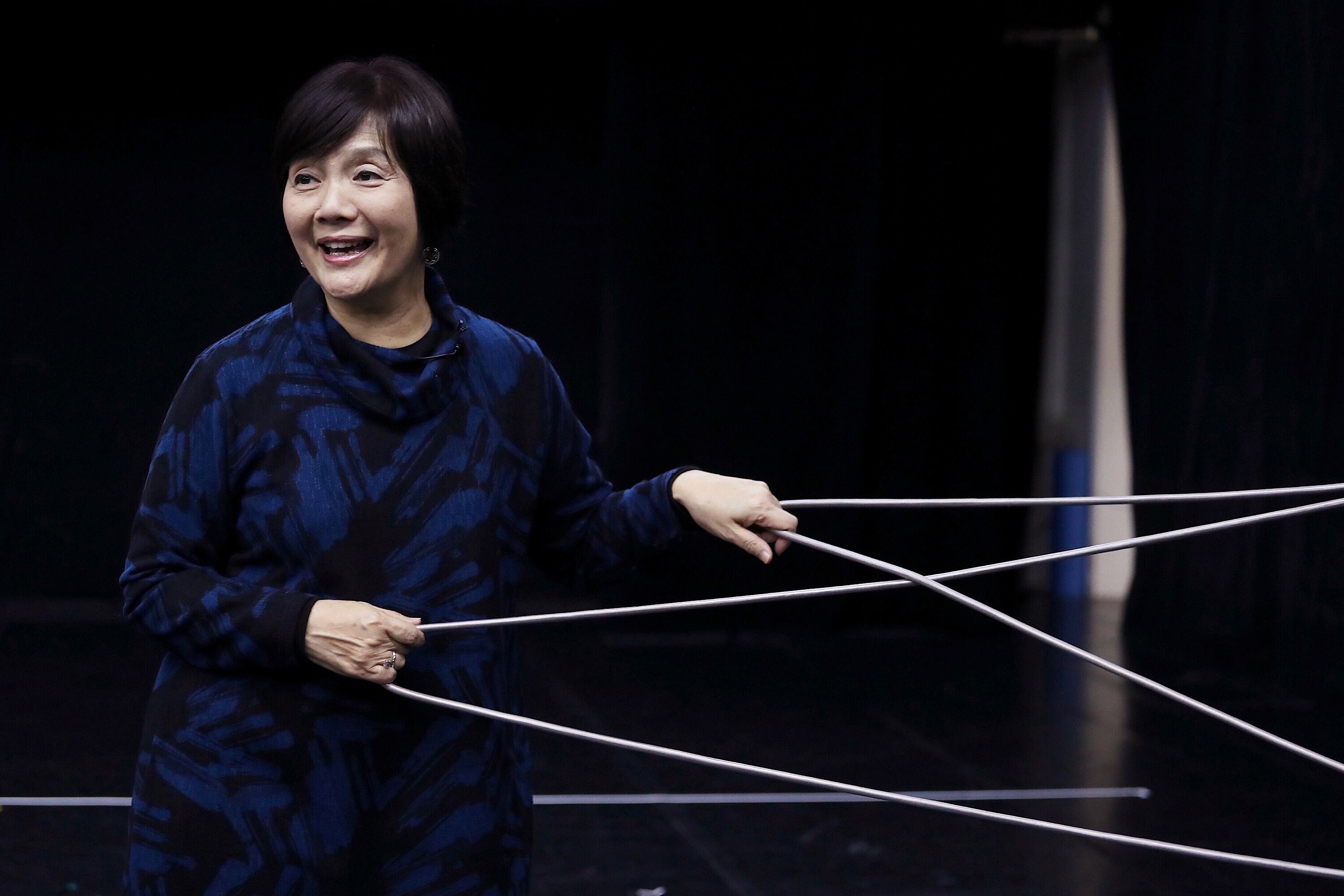

2018年舞蹈空間和新竹生活美學館、口述影像協會合作,在親子舞劇《史派德奇遇記之飛飛飛》加入口述影像服務,讓視障者在演出過程中,也能透過口述影像的介紹,聽得懂舞劇的演出。然而一開始要在演出中加入口述影像,舞蹈空間藝術總監平珩說,「一開始都是邊做邊學。」

尤其要在演出前3個月,口述員就需要知道舞者要穿什麼服裝、現場有哪些燈光、舞者走位、動線等,對導演而言是一大挑戰。平珩說,「舞台上很多燈光、動線,都是到前一個禮拜才會知道,前期最痛苦的在於溝通,口述員想要知道的內容,我們很難給她。」最後擔任《史派德奇遇記之飛飛飛》的口述員趙又慈,必須要進劇場跟著舞團排練,初期先勾勒劇情大綱,直到演出前一天看完整排,演出前一晚才能寫好口述影像腳本。

2018年《史派德奇遇記之飛飛飛》的演出,邀請啟明學校學生觀賞,在學生進劇場「聽」演出前,舞蹈空間先到校園上了四堂課,帶視障學生肢體律動,並且透過觸摸的方式,感受舞劇當中會出現的名詞,像是把繩子當道具,讓視障者感受到「蜘蛛結網」長什麼樣,讓學生在聽舞劇時,更能進入劇情。

然而做口述影像對表演團體而言,要多花許多時間和精力,我好奇舞蹈空間怎麼還願意投入於此?平珩笑笑地說,「不用說要讓視障、聽障走入劇場,現在連男性、小朋友都不太走進劇場,我們本來就有很多族群應該要開發,有太多事情可以做。」

平珩表示,從政策面來看,文化平權是一個趨勢,但從教育面來看,「多數人接觸藝文的機會還是很少。」她認為,團隊做口述影像,或許觀看的角度可以倒過來,不見是團隊在幫別人做什麼,而是團隊也有收穫。

她提到,先前到啟明學校上課,一般來說,舞者只要做出動作,就能讓學生跟著律動。但面對視障學生,舞者必須要用口語的方式講述舞蹈,才能讓學生清楚辨識,「我跳黃山鵲,大家拿出拳頭,黃山鵲就像拳頭一樣大,但黃山鵲的頭像龐克頭。大家把大拇指、食指併起來,另外三指翹起來,放在頭上就是冠,放在前面就是嘴,放在身體兩側就是翅膀。」

平珩說,往往執行到最後,團隊的收穫更多,「尤其聽到口述員可以把複雜的表演講得完整,也鼓勵大家不要害怕藝術。」對藝術人來說,也是很好的反思,「文化圈經常要別人理解我們,但有多少創作者會說:來看表演就能理解,這樣說只會屏除更多人在門外,但我們有沒有設身處地的為別人著想?」值得文化人思索。

劉怡汝也提出「共融劇場」的概念,希望劇場是人人都可進來,對每個人都開放,「不希望劇場只是少數菁英參與的事情,」無論是視障、聽障,未來兩廳院也希望讓新住民、外來移民也能走進劇場,「這絕對是漫漫長路,但只要起了一個頭,未來就會朝這個方向走。」

兩廳院對文化平權的想像無侷限,近期也把托育服務納入,幫愛看藝文表演的爸媽,在看演出期間帶小孩,好讓爸媽在有了孩子後,也能享有看表演的權利。

劉怡汝坦言,「(表演場館)過去有一道無形的牆」,好似非得要把現代舞、戲劇、古典樂說出一番道理,才能走進劇院,「但現在是一個好時機,天時地利人和,大家都用同理心看待這些事情的發生。」同時也消弭了場館和觀者的權力關係,無論是聽得見、看得見的觀眾,都有資格在這個場館,用五感欣賞表演藝術。

趙又慈是「口述影像協會」的資深口述影像應用設計師,也是協會理事長趙雅麗教授的學生。

她說,口述影像服務就像口譯,是高度專業的工作。口述員需要如實描述影像,「明眼人以為口述影像就是看見什麼說什麼,但不同背景的人,觀看與表達能力都有很大的差異。」

趙又慈投入口述影像服務,是她與傳播學者趙雅麗亦師亦友的因緣際會。她在1980年代求學時,就讀淡江大學,是台灣率先招收盲生、並最早投入研發視障資訊系統的學校。趙雅麗在淡江任教,是台灣首位在海外取得口語傳播博士的學者,趙又慈大學時與老師交情好。畢業後,因為她有一副中性又不失溫暖的嗓音,時常在工作之餘,被趙雅麗找來幫忙為口述影像的配音。

2002年,趙又慈重新回到淡江進修,開始協助趙雅麗的研究工作,雖然她對口述影像工作的參與曾一度中斷,直到近年因家人的關係辭去正職,才又以自由工作者的身分,將主要時間投入其中。

對於設計《飛飛飛》口述影像腳本、並擔任口述員的趙又慈而言,她對文化平權有更高的期待,「很多人只重文化平權的形式,卻不重實質。對口述影像服務而言,文化平權的實踐意義,應該是給視障者文化養分,而不只是娛樂他們,讓他們有事做。」

1980年代,電視帶著大量視覺資訊,走進大眾生活,盲生與明眼人一起收看電視,同學雖熱心幫盲生轉述螢光幕上的一切,但明眼人視角轉述的內容,盲生有時卻聽來費解。

淡江的視障生資源中心留意到此一現象,以為是口語表達的問題,便找上專精口語傳播的趙雅麗協助,她便從1997年開始向國科會(今科技部)申請研究計畫。但「以口語文字轉譯視覺訊息」的研究,在當時是全新領域。開始執行後,趙雅麗才發現沒那麼簡單。

由於沒人研究過人們為何「看得懂」各種視覺符號。於是,趙雅麗回頭探究人類如何將視覺符號的意義,轉換為文字、語言,而視覺與聽覺資訊,又分別如何被接收與理解。

研究過程中,趙雅麗一邊提供口述影像服務,一邊從實務經驗中釐清視障者需求。一開始協助視障者觀賞劇場及影視作品,到後來協助視障者成立劇團。成立劇團後,他們發現視障者如何將表演老師的解釋與指令轉化為肢體動作,也有一片空白的鴻溝需要跨越,於是這又成為趙雅麗第二階段的研究主題。

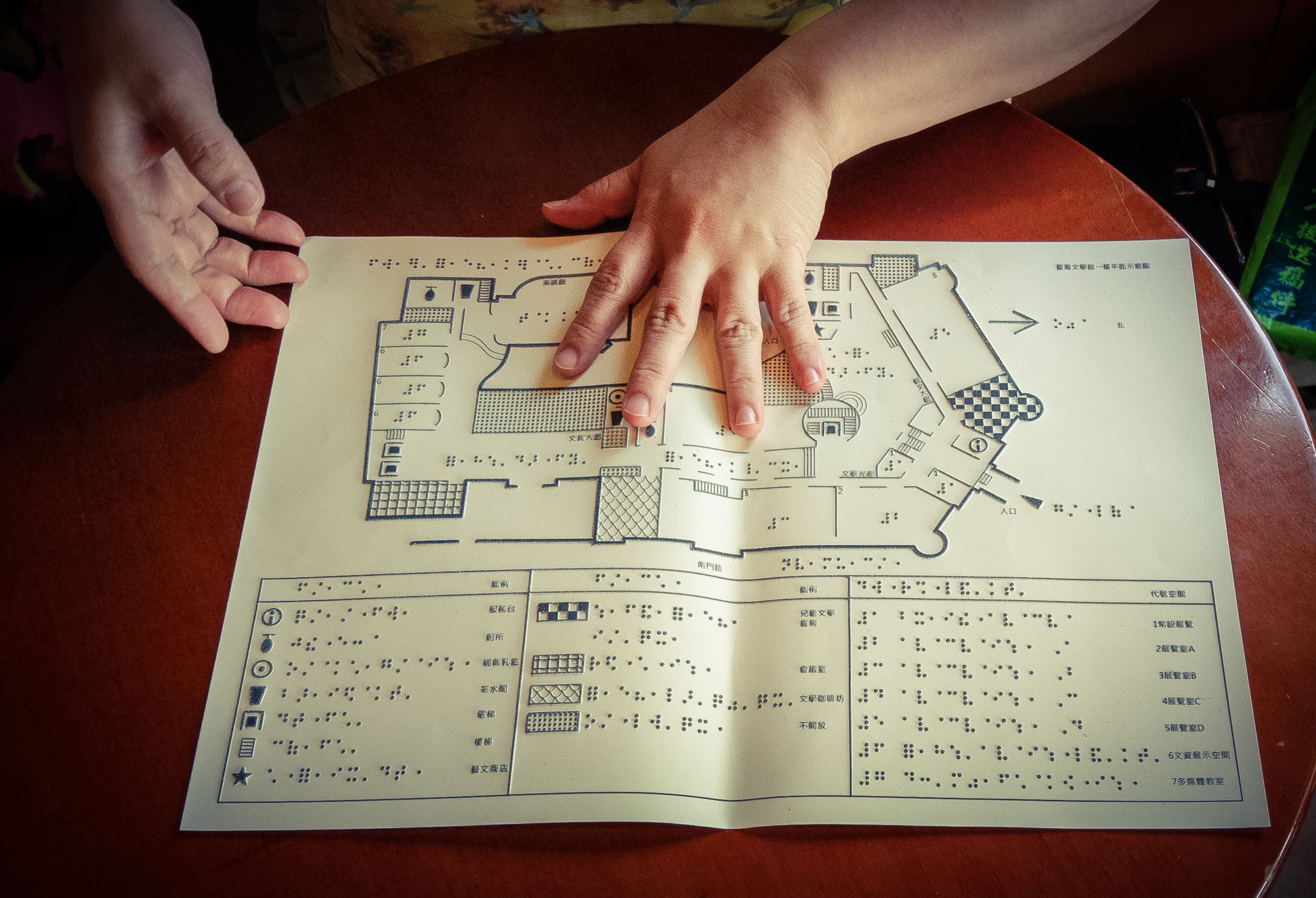

「傳播的目的,是達成溝通與理解。」趙又慈說,「語言有表達的極限,文字與圖像各有優勢,有時圖像比文字更有效,重要在如何相互搭配。」他們也在研究過程中學到,即使是介紹同一事物,隨著使用的輔助教具不同,視障者的理解方式與程度也不一樣。「你帶著視障者摸平面圖、半立體圖像,到觸摸真正的物件,每一種形式都有不同的溝通優勢,有些方式是語言做不到的。」因此,他們學會在語言無法精確表達的情形下,依據不同的溝通需求,選擇或設計不同的輔具。

而對視障者而言,理解又分成3個層次。最基本的層次是「知道」,意即得知周遭的基本資訊;第2個層次是「學到」,透過進一步的資訊,認識視覺世界的構成細節與差異,例如布袋戲與舞台劇在視覺形式上的差別;第3個層次則是「感覺到」,視障者透過對於視覺世界的理解,開始在不同的視覺意義產生連結,進而運用在創意層面。

但比起明眼人,視障者少了一大塊視覺經驗,在創意層面上因而遇到許多困難,趙又慈舉例,「蔣勳老師對於美學的知識像是一個大海,而視障者的美學經驗只像個小池塘,很難產生那麼豐富的聯想。」

趙又慈說,視障者其實都是博聞強記的能手,但有許多高學歷的視障者畢業後,仍然只能選擇做按摩,就是因為他們在視覺經驗沒有足夠養份,工作上難以順利與明眼人溝通。趙又慈認為,為視障者補足視覺經驗與資訊,他們在思考基礎上才得以與明眼人接近,視障者的人生才有選擇的權利,「而選擇,應該是生而為人應有的自由。」

口述影像服務大致可以分成三大類:影視作品、表演藝術,以及展覽與環境景觀類的參觀導覽。三種服務概念各不相同,服務設計方式也不一樣。

近年國內外的口述影像工作,從撰稿、審稿、配音到後製,都開始由專精不同工作的人負責。趙又慈說,設計與製作一件口述影像,合理的工作時間需要1個月,但因為台灣口述影像工作者多半是兼職,有時需要更長的工作時間。

趙又慈也提到,透過聽覺傳遞視覺資訊,需要有組織地先建立起一個粗略的輪廓,再逐步於其中填入細節。就像是電影通常先有遠景,再將鏡頭漸漸拉近到特寫的分鏡方式。但口述的內容,還是需要具備適度的藝術性與變化,避免過於單調。如何用字遣詞,牽涉撰稿人的文字功力。而配音員的聲音雖要客觀,卻也不能全無感情,如何在適切地加入藝術性,卻又不逾越作品本身,是口述影像的藝術。

口述影像工作中,以影視作品的設計最複雜,考量的因素也最多。撰寫口述腳本的人員,必須對所有的視覺元素都很敏感,才能為視障者串起所有元素,讓他們覺得好像真的得到了視覺的感受,彷彿「看」到這個作品。

但影視作品的影像會隨著劇情與時間不斷變換,「口語表達也是隨時間前進的資訊,時間就是口述影像的寶貴資源,每個字都要錙銖計較」,趙又慈說。有時儘管只有1、2秒的空檔,口述員還是需要描述畫面,「沒有畫面的資訊,劇情接不上,接下來幾十分鐘,視障觀眾可能就看不懂了。」

因而,設計一部影視作品的口述影像腳本,必須來回推敲開口的時機與長度,一部影片需要來回看將近百次,才能在影視作品原有的對白、音效、配樂與旁白等聲音演出之上,再加上口述影像,共構視障者對影視作品完整的觀賞經驗。

表演藝術的口述影像工作相對單純,但製作舞蹈節目的口述影像,需要盡可能貼近創作者原意,口述員就需要和編舞家或舞團一起工作。為舞蹈空間的《史派德奇遇記之飛飛飛》製作口述影像服務時,趙又慈就需要平衍老師以及舞團排練指導的協助,在排練時向她說明舞作中的視覺重點。若要讓視障者更融入舞作,就需要設計教案,在觀賞節目前,協助視障者開發肢體,以及透過輔具事先了解肢體動作如何表現。

但面對作品的抽象視覺元素如何詮釋,趙又慈說,「我們只做視障者的眼睛,不做視障者的心,口述內容應該以解說視覺元素為主,讓視障者綜合口述報讀內容以及演出作品的聲音元素,能夠有綜合性的理解,讓他享受以及欣賞演出。」

和劇團合作所需的工作時間相對較短,通常先由口述員根據創作方提供的服裝設計、道具設計、舞台設計圖,以及自己蒐集的參考資料著手,在確認舞台呈現方式,以及看過全程排演的錄影後,便可以著手撰寫腳本。如果是與專業劇團合作,排演與正式演出的差異小,完成腳本設計後,就只需要跟創作方一起從頭確認口述的重點,稍作修改後,就可以完成腳本。

趙又慈則在展覽的視障導覽服務中,看見口述影像服務的另一個契機,「為了讓視障者有效理解作品,口述影像需要非常精要的說明,也要使用輔具協助,才能為視障者在認識作品前,建立先備的知識,這些最基礎的資訊建構完,就是一個全人教育的素材。」

趙又慈以協會與國立台灣美術館的合作為例。在國美館展出的數百件作品中,他們在有限導覽時間內,只能針對其中4、5件作品提供服務。因此,它必須在口述內容中,補充台灣美術的發展,扼要地說明風格演變的脈絡,不但讓視障者完整了解作品,甚至在文化意涵傳遞上,也能打破觀者不同年齡、背景與作品間的隔閡。

談到口述影像當前的挑戰,趙又慈說,儘管全球口述影像已經發展超過40年,各國仍然不知如何識別好的口述影像服務,因為關於視覺與聽覺符號轉譯機制的基礎研究,至今仍然缺乏。去年趙又慈陪著趙雅麗去美國參加研討會,發現美國相關工作者與研究者的討論,仍莫衷一是。

儘管如此,美國去年終於決定要花3年委託專業機構研究、設計檢定方式,作為之後政府補助口述影像單位培訓與執行的標準。但他指出,台灣的公部門仍尚未開始思考相關的作為,相關政策或補助措施也缺乏延續性。

趙又慈認為,在台灣從事口述影像工作,最大的困難在於相關部門往往沒有先培育口述影像人才,便廣開各界申請相關服務的補助,以至於現場服務品質參差不齊。作為身障族群服務的其中一環,為視障者服務的口述影像,也常常面對各個單位預算比例分配的考量,使得原本如口譯一般專業的工作,僅能被分配到非常極為有限的經費。

又或是,近年有編舞家關心視障族群,也開始為自己的作品撰寫口述影像腳本,趙又慈雖然感到開心,但也擔心這會成為藝術家的「聽覺版」二次創作,這並不是口述影像服務的目的,「藝術家的出發點是好的,也讓作品在語言層面延伸出新維度,但他提供的服務,可能無法讓視障者真正得到舞作的視覺經驗。」

人才的培訓與發展機會,是另一個挑戰。趙又慈說,近兩年協會受文化部委託舉辦培訓專班。每一期招收約60人,但真正有能力解讀影像、又有文字功力的學員,一期只有不到5人。而被篩選出的人才,由於沒有專任工作,因而在培訓結束之後,還是進入職場。但口述影像工作不像一般的志工服務每週只需撥出零碎時間參與,口述影像籌備工作的節奏緊湊,往往需要參與者在短短兩週投入將近60小時,「口述影像工作,需要類似口譯員的專業環境去支持。」

談到這份工作對自己的影響,趙又慈不禁感慨,放眼今日,虛擬空間中的視覺資訊越來越多,視障者摸不到、也無法感受。世人對資訊愈發上癮。但從事口述影像,使得趙又慈必須回頭蒐集生活中的各種感官經驗,作為工作素材,也讓她開始質疑這個智慧時代的生活方式,「當你是一個真實存在,具有豐富感官的人,卻越來越依賴視覺,把其他的感官都丟掉了,這真的是好的嗎?」

【口述影像】

視障者的資訊服務分為兩種,一種是「即時報讀」,即服務者在視障者身邊,隨時以口語提供視障者的位置,該留意的資訊等,這些是任何看得見、能說話的人,都能為視障者服務的。

「口述影像服務」則是經過結構性組織的口語訊息。視障者對事物的理解,來自精確及適當的語言文字。但一般人的日常語言其實非常破碎,因而,服務者如何在觀賞演出、參觀展覽時,透過口語在有限時間內,有組織地幫視障者建構視覺元素,建立對於視覺世界的理解,就需要專業的口述影像服務。

【文化平權】

文化生活是人民的基本權利,國家必須積極確保人民的「文化近用」,不會因為身份、年齡、性別、地域、族群、身心障礙等原因產生落差。文化部推動這項政策,從文化設施組、藝文展演、出版及閱讀、影視音、資訊服務組、法規等面向落實。