《後生》可畏,召喚所有拋棄理想卻始終難以割捨的靈魂

「不是所有出走的年輕人,都找得到答案。」這是音樂劇《後生》帶來的當頭棒喝,不只給年輕人,也給所有進退兩難、懷才不遇、覺得自己還可以但找不方向的人,帶來刺激與啟發。

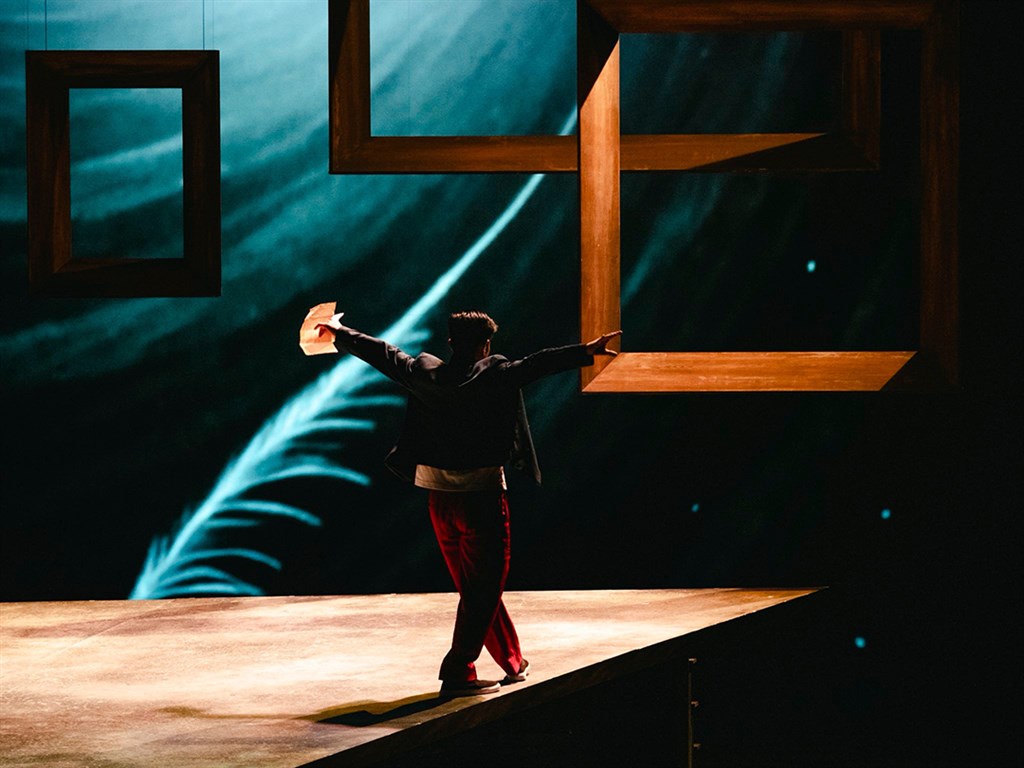

由黎煥雄執導、趨勢教育基金會與人力飛行劇團共同製作的新戲,國慶假期在台北城市舞台舉行首演,藉由一位京劇演員的出走,映照每個人心中後悔與不悔的人生。

作品不只叩問傳統戲曲的未來,也直指新世代年輕人的執迷與徬徨;兩代境遇相似的曲藝人,如雙生兄弟一般映照彼此的人生,他們都曾是「後生可畏」的潛力新星,後來的遭遇卻讓人弄不清誰才是誰的「後生」(兒子,劇中的確以台語唱出這兩個字)。

後山訪友 是誰先當叛徒的

序幕揭開,京劇裡的一桌二椅從空中垂吊、浮在不平之地(傾斜式的舞台)上方,象徵性十足,這項曾被視為國粹、人類文明遺產的曾經輝煌,來到21世紀已成為強弩之末。戲從一開始就透過一群演員報幕式的告訴觀眾,有一個出色的、剛拿到大獎的京劇演員,不告而別,離開自小長大的劇團,沒人知道他去了哪裡。

緊接著,劇情發展便是一連串的問與答:你到底要去哪裡(我到底該去哪裡)、你在找什麼(我在找什麼)、你要不要跟我走(我該不該跟她走)、你要不要留下來(我要不要留下來)。

主角關平生,跑到台東找開民宿的學長、學姊,他們當年跟他一樣選擇出走,遠離京劇,不同的是,他們即使內心熱愛京劇,但平庸的表現讓他們看不到自己的未來,「看不到未來」是硬傷,無論平庸、出色與否。只是,被叫「叛徒」的指控總是太沉重。

香港尋父 他竟然什麼都忘了

然而對未來充滿迷惘,從來都不是少數人的專利,卻也不是關平生出走的主要理由,「尋父」才是。關平生循著線索來到香港,試著了解這位陌生的、素昧平生的父親,父親甚至壓根不知道兒子的存在,荏苒時光卻判了他死刑──忘記一切。主角尋找父親,也是在尋找自己。父親忘記一切,他在父親的世界裡,形同不曾存在。

在異地香港,關平生從父親的紅粉知己口中得知,父親曾在京劇界懷抱理想,一心想演關公,卻只能演到關平,父親為了理想遠赴香港,假結婚取得居留權,最終只能當武術指導、臨時演員;假結婚卻見真情義,與紅粉知己互相接住彼此,終因早發性失智症,紅粉知只好去信台灣,盼親人將他接回。

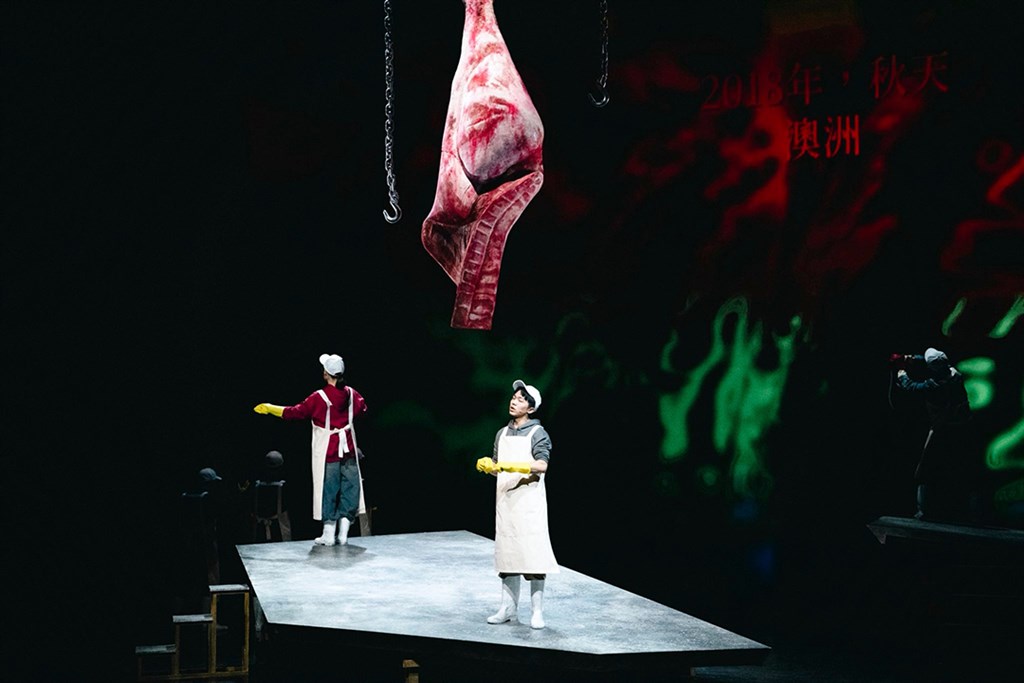

該不該把父親帶回台灣?關平生暫時沒有答案,但在民宿暫住時巧遇的Gap Year(畢業後不想立刻踏入職場)女孩,邀他到澳洲打工留學,他成為牧場裡切肉、剔骨的高手。

澳洲打工 剔骨還父割肉還母

舞台上懸掛著一隻超級巨大的牛腿,把對京劇的浪慢情懷趕跑,把主角對身世之謎的悲情趕跑,將觀眾帶回殘酷的現實。是的,打工留學換宿,這聽來浪漫又有錢賺的一連串密碼,並未如想像中美好,卻更像是一場血淋淋的實境秀,待宰的牛是主角,切好的肉品是主角,年輕的勞動力也是。人為刀俎,我為牛肉。

三位年齡相仿的年輕人在此相遇,一位談論著對太陽花學運的熱血與失望,一位因為移居海外而對未能參與故鄉的革命而感到扼腕,一位則因沉浸京劇藝術而把自己活成一個不食人間煙火的古代人。

在此,澳洲農場的現實與超現實充滿各種靈魂拷問,當主角唱著「也許剔骨可以還父/削肉可以母/那肉身還有什麼是我的」,既把神話裡的象徵變成家庭倫理的日常,也召喚著許多想要拋棄理想卻始終割捨不下的靈魂。

母子對話 揭開不可告人的祕密

下一幕,劇情帶著觀眾回到主角出走前幾天,母親、也是引領關平生進門的授業恩師,拿著幾封信,倉皇揭開他的身世。原來母親當年與父親曾論及婚嫁,父親卻執意到異地創出一片天,婚姻告吹,母親卻有了身孕,把他生下卻不願他被貼上私生子的標籤,於是謊稱領養,且為孩子編造一個更大的謊言「你的父親曾是演出關公戲的名角」,事實卻是:父親從未演過關公,頂多只演過關平,孩子倒是因關公而成角。(將孩子命名為「關平生」,暗指他是「演關平者的兒子」)

後來,母親曾試圖向父親告知孩子的存在,卻在得知對方「已婚」而作罷,沒想到因此遺恨數十年,換來對方失智的結局。把真相說出,不是恩義還在,也不是恨不動了,而是人情義理,「該不該讓父子相認」這題,終究要解。

母親盼取得孩子的原諒,兒子的世界卻正在崩塌之中。朱安麗與徐挺芳的對手戲,帶來高潮。

父子相認 只能在人生舞台上

終於,父子還是見面了,沒有抱頭痛哭,沒有呼天搶地的指控,有的只是關羽的台詞:「兒呀!不要害怕/不害怕/兒放大了膽,隨為父殺出重圍!」那一刻,也許兩人都放下了,也許沒有。

兩則熱愛戲曲的靈魂,終於在人生的舞台上相遇。戲中,老關羽頻停問著少年關羽,你我素昧平生,為何總有似曾相識的感覺?(台詞我記不住,大致如此)

同是天涯淪落人,相逢何必曾相識,兩代戲精,以如此荒謬的方式相認或不認,省去了責任與義務的算計,丟棄了誰欠誰比較多的不甘心,或者也是一種幸運。

新舊融合 京劇為音樂劇加分

看完戲,差點忘了京劇本身就是音樂劇,只不過京劇的藝術形式實在太頑強,強得讓人無法跟音樂劇產生聯想,這次的融合,京劇為音樂劇加分,但又不會讓人覺得都是京劇、是舊東西,讓人耳目一新。

也許是台上的演員大半受過京劇訓練,台詞聽來格外清晰,口語對白十分流暢,偶有京劇念白畫龍點睛,情境也十分貼合。上個世紀,日本大導演黑澤明大膽將能劇、狂言等傳統戲曲的能量融入電影,無論演員、演出形式或情感表達,都帶來爆發力,《後生》也有點這樣的意思,京劇演員的功底,恰如其份的成為戲的靈魂。

陳建騏的音樂,流行感十足,情感豐沛,許多地方都逼人落淚,亦步亦趨帶動劇情節奏;李焯雄的歌詞更充滿金句,如〈死得漂亮〉一曲中:「活著無人鼓掌/起碼死得漂亮/就算上升無望/殞落也要頑強」,〈陌生〉裡:「往事像番茄放抽屜/他忘了/爛成一灘濃血」,或是〈平生〉裡:「我不求你諒解/只求你不要麻木感覺/我憑什麼要你相信/只求你不要什麼都不相信」。

後生可畏 從京劇看見無限可能

劇中,「關公戲」如趕不走的幽靈,緊緊跟隨,若隱若現,有一幕三個關羽同時出現的畫面,如夢似幻,把京劇藝術搬上台的意圖明顯,卻又不喧賓奪主,一連串關羽的念白,如囈語,如魔咒,如安魂曲,串起戲裡的音樂、語言與聲音的妙趣,充滿實驗性。

這是一齣從頭到尾都在問問題的戲,整齣戲不只對京劇、對傳統藝術的未來提出精準扣問,也直指現代人在理想與現實間掙扎的矛盾,不只為京劇的未來唏噓感嘆,也探問真實人生,頗有境界。

近年台灣出現不少好看、好聽的音樂劇,《後生》卻透過一位京劇演員的出走,扣問戲曲的未來與不悔的人生,它召喚著拋棄理想卻始終割捨不下的靈魂,也撫慰著無數知其不可而為之的傻子、職人與平凡人。

觀眾從中看到主創者從京劇元素出發、進而尋求各種挑戰的意圖,無論是尋求音樂與傳統戲曲的融合,還是在戲曲與人生中進行各種辯證,都讓人看到台灣音樂劇的無限可能。

快門慢想系列文章

快門慢想系列文章