熊元培立陶宛駐村成果發表 藉歷史探討身分認同

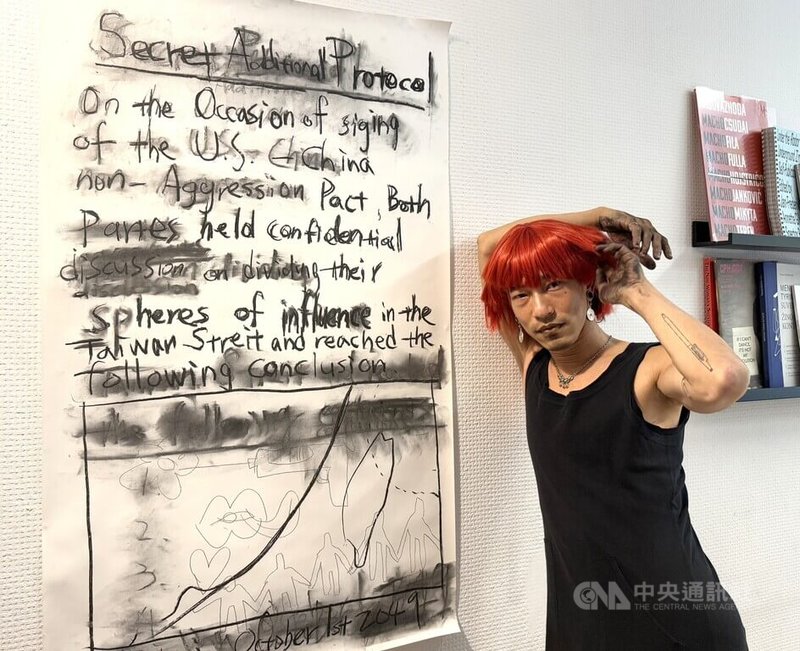

(中央社記者游堯茹維爾紐斯21日專電)台灣藝術家熊元培今年獲選赴立陶宛SODAS 2123藝術中心駐村交流,日前於考納斯(Kaunas)舉辦的「行為藝術週末」發表作品「鏡像狀態」,透過「波羅的海之路」歷史影像與行為表演,探討多元身分與民族認同議題。

文化部駐德國代表處文化組與台灣藝術團隊「超級浪」合作,長期推動與SODAS 2123藝術中心的駐村計畫,致力於深化台、立兩國的文化交流與藝術對話。熊元培自18組申請者中脫穎而出,獲選於立陶宛駐村3個月,預計於月底結束駐村行程。

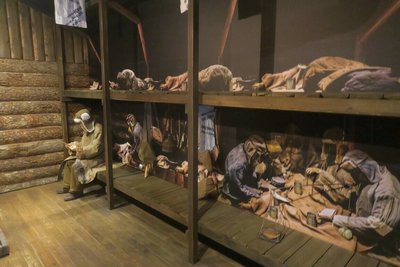

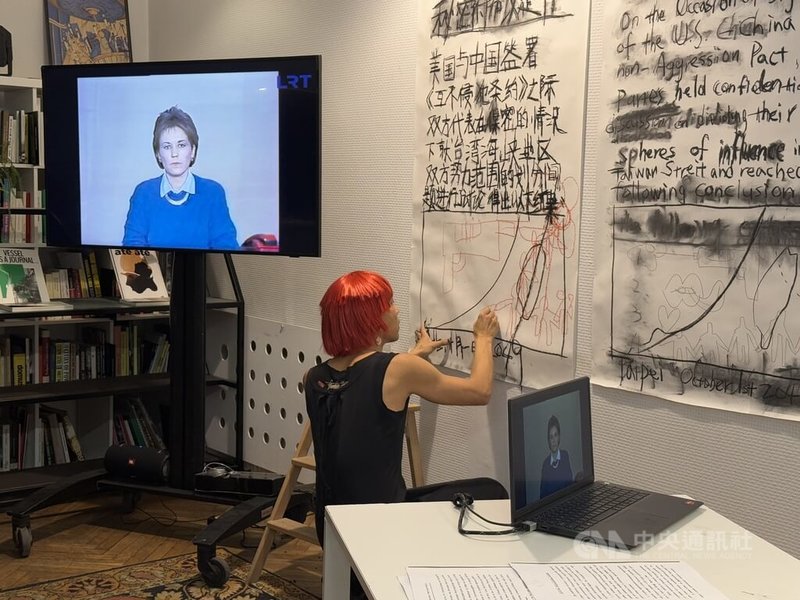

熊元培看見立陶宛與台灣有許多相似之處。他發表的作品「鏡像狀態」(Mirroring States)結合博物館典藏、地方訪談與立陶宛國家廣播電視台(LRT)檔案影像,聚焦1989年「波羅的海之路」(The Baltic Way),一場約200萬人手牽手,長達600公里、橫跨愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛3國的和平示威行動。作品思考非暴力的集體行動如何形塑民族認同,並反思愛國情感在力量與盲點之間的張力。

透過影像回顧立陶宛的「波羅的海之路」與台灣2004年的「手牽手護台灣」運動,熊元培將兩者並置為集體身體書寫的詩篇,象徵自由並非由上而賜,而是從下而生、透過身體與連結實踐的行動。

表演中,熊元培以自述的方式探問台灣人的身分認同,並指出台灣與立陶宛雖地理遙遠,卻同樣作為「小國」在強權夾縫中尋求生存與自我定位。作品同時將1991年蘇聯軍隊占領立陶宛國家電視台的歷史事件,與假想的2049年台北相互對照,延伸討論當代台灣面臨的認同與韌性課題。

熊元培也在「鏡像狀態」中延伸酷兒化(queering)的觀點為一種文化與政治的思考方式,透過解構固定的國族、語言與邊界,重新想像多元與模糊所蘊含的力量。

現場觀眾內達斯(Nedas)表示,他的父母因蘇聯統治而離開立陶宛,自己在英國長大,也曾為身分認同感到困惑,「鏡像狀態」的表演啟發他重新思考作為立陶宛人的意義。

熊元培告訴記者,雖然在立陶宛駐村時間不長,但他觀察到立陶宛人特有的氣質與生活態度,「也許是歷史中的抗爭經驗,使他們展現出一種真實、叛逆的龐克精神,這是其他地方少見的」。

他認為,即使立陶宛並非以藝術或觀光聞名,但當地人民的特質與真誠極具魅力,是值得親自探訪的文化面貌。(編輯:唐聲揚)1141021

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

![MLB道奇春訓大谷翔平投27球 日籍3強投並排畫面掀熱議[影]](https://imgcdn.cna.com.tw/www/webphotos/WebCover/420/20260214/1747x1309_659856681027.jpg)