2025諾貝爾經濟學獎出爐 學者:呼應AI變革

(中央社記者潘姿羽台北13日電)2025年諾貝爾經濟學獎今天出爐,3位學者因解釋「創新驅動型經濟成長」,獲得殊榮。台灣學者認為,隨著時代演變,更多關於研發、創新,以及其外部效果的討論,這也呼應如今AI帶來的變革。

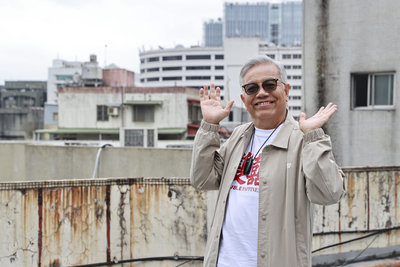

2025年諾貝爾經濟學獎出爐,由美、以雙重國籍學者莫基爾(Joel Mokyr)、法國學者阿吉翁(Philippe Aghion)、加拿大學者郝伊特(Peter Howitt)三位學者共享殊榮。

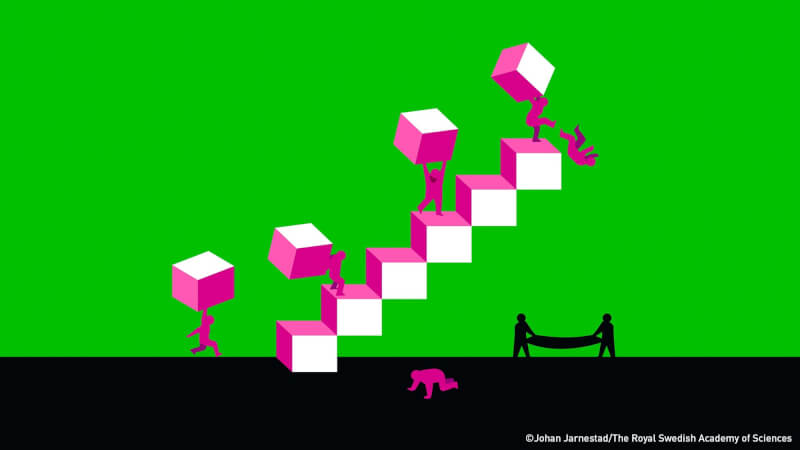

其中,一半獎金頒給莫基爾,表彰他「識別出透過技術進步實現持續經濟成長的必要條件」,莫基爾利用歷史資料,深入探究持續經濟成長如何成為「新常態」的成因;另一半則由阿吉翁與郝伊特共同獲得,以肯定他們「提出透過創造性毀滅(creative destruction)實現持續成長的理論」。

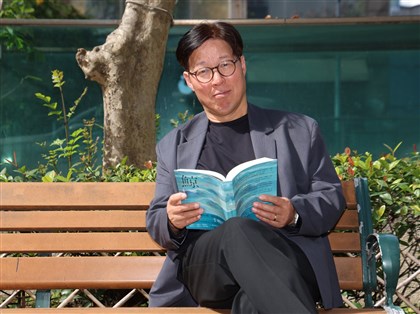

中經院副院長王健全指出,最早的經濟學理論談的是土地、勞動力、生產力,隨著時代推移,研發、創新等討論愈來愈受重視,2018年諾貝爾經濟學獎得主羅莫(Paul Romer)的內生性成長理論,談的就是以創新帶動成長。

今年諾貝爾學獎得主,談討更多持續經濟成長背後的機制,以及「創造性破壞」理論。

王健全以現今最夯的AI熱潮為例,直言近年新興科技蓬勃發展,創新對總體經濟有助益,但對不同個體可能各有利弊;日本就是很典型的例子,傳統汽車強勢發展,導致對於引進電動車很猶豫,不敢全力發展,顯示創新可能帶來的衝擊。

王健全接著說,AI是大勢所趨,可以提高效率及生產力,但目前沒看到明確的獲利模式,而且可能導致失業人數擴增,這些都是創新伴隨的議題。

王健全認為,對政府而言,要促進經濟成長、保有動能,必須鼓勵更多創新,但同時要考慮創新帶來的外部成本,也因此,有人提到政府應該搭配社會福利相關措施,避免贏家通吃的局面。

清華大學科技管理學院榮譽教授梁國源則說,這波AI浪潮幾乎被視為新一代的工業革命,外界期待重大技術突破可以改變社會樣貌,但AI從學術研究、基礎建設到普及,是很漫長的過程,可能以長期景氣循環搭配經濟成長的樣貌呈現。

梁國源表示,已故經濟學大師熊彼得早早提出創造性破壞(creative destruction)的洞見,如今經濟學家將其概念延伸,又正好呼應近年AI大浪潮帶來的種種改變。(編輯:張均懋)1141013

- 2026/02/27 21:57

- 2026/02/27 19:53

- 2026/02/27 11:34

- 2026/02/27 10:30

- 2026/02/27 10:18

- 2026/02/26 17:45

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

![台灣銳劍男團亞青賽頂住壓力擊退香港 奪隊史首金[影]](https://imgcdn.cna.com.tw/www/webphotos/WebCover/420/20260227/878x658_335423522845.jpg)