教部預告校事會議修法 明定受理程序、輔佐人機制

(中央社記者陳至中台北21日電)校園濫訴問題受到各界關注,教育部今天預告修法,明定接獲檢舉後,校長應先邀集教師、家長、專家開會,確認是否受理;另也新增「輔佐人」機制,保障當事人接受訪談時的權益。

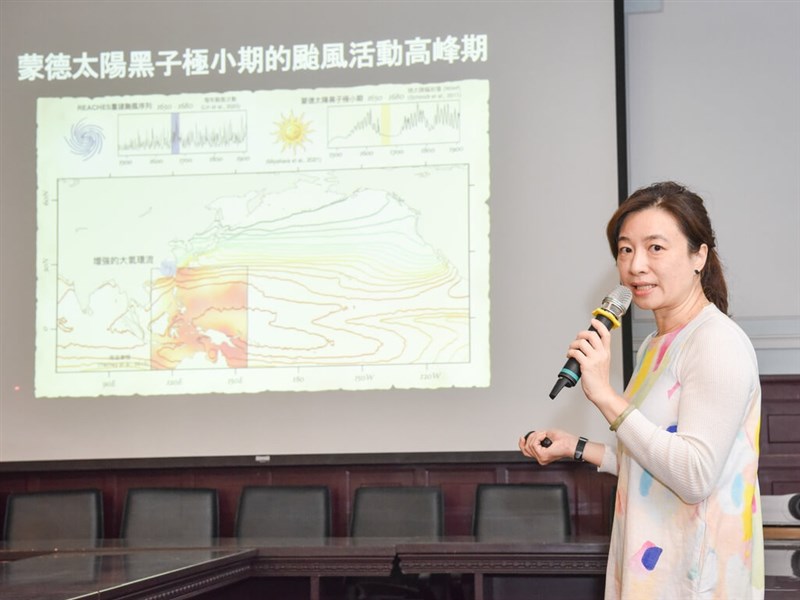

教師團體呼籲政府正視「校園濫訴」問題,避免教師頻繁遭到檢舉,教育部長鄭英耀在立法院承諾年底前修法。教育部今天正式預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」(以下簡稱解聘辦法)及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」相關條文,且考量社會輿論期待的急迫性,將預告期間縮短為14天。

鄭英耀之前表示,修法方向是檢討校事會議的分流機制,確立校事會議要處理的只有「不適任教師」,不具名、無事證的投訴,將明定不處理。今天公布的草案,修法方向大致相同。

舊法規定,經媒體報導、機關通知的事件,就視同檢舉(解聘辦法第5條),學校要主動進入處理程序,但也產生浮濫的問題。修正草案新增「由學校相關行政單位聯繫確認後」等文字,讓行政單位先行把關,減少檢舉浮濫的風險。

另外,為了讓校事會議受理與否的程序更嚴謹,草案新增學校接獲檢舉後,應由校長邀請校事會議的教師代表、家長代表及1名調查人才庫的專業人員開會,以無記名投票方式決定要不要受理(解聘辦法第9條)。

不受理的情況包括:檢舉案沒有具體的內容、沒有具體姓名或可辨識身分的資訊、同一事件已不受理或作成終局處理(舊案重提)、檢舉人已自行撤回的檢舉等。

另外,草案增訂行為人、被害人接受訪談時,可請學校教師、家長或其他校內外人員擔任「輔佐人」(解聘辦法第16條)。這項制度是考量多數民眾不熟悉調查程序和相關法律,如果有「輔佐人」在場,更能保障權益。

國教行動聯盟理事長王瀚陽接受中央社記者電訪指出,「輔佐人」應該由律師擔任,可從法律角度幫助當事人,讓訪談更為順利。

王瀚陽表示,目前看來,草案和教育部之前公布的方向差異不大,未來攻防可能會落在調查委員的組成上,例如要不要納入同校教師。

另外,他也進一步建議,校事會議可改由縣市教育局處主導,這樣一來可以更有效率,且避免校長在過程中,承受來自各界的壓力。(編輯:吳素柔)1141121

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。