明信片是全球第一個社群媒介,發明在通訊不發達的19世紀。人們熱愛使用這種便利又廉價的方式與他人聯繫,當時在全世界的寄送量以「億」為單位!

這樣的小紙片,是由各行各業集體創作的產品,從設計、紙張、印刷,甚至到運輸等,還間接影響相機的進步,攝影師記錄了許多當時報紙看不到的時事圖像,沖洗成明信片在世界各地流通。

「參與感」使明信片擁有獨一無二的宣傳性,人際網絡就建立在手寫、投遞與交換中,成為兩個世紀的社交記憶。

文章節錄

《明信片串起的交流史:世界上第一個社群網絡的誕生與發展》

明信片在促進觀光中扮演的角色

明信片一直是證實一趟旅行的存在、連結寄件者與收件者,以及把這兩個人跟某個地方連結起來的手段。明信片也可以把某些地方商品化,使這些地方變成令人眼熟的景點。

--------------------

在一九九○年,波士頓(Boston)的克雷恩明信片服務(Klein Postcard Service)推出了一系列的明信片,要讓造訪這座城市的遊客知道龍蝦是波士頓的特產。為了向觀光客證明,波士頓不只擁有過去幾十年來克雷恩出品的明信片上所描繪的「無趣歷史」,還是頂級海鮮的家鄉,這家公司決定啟動一個不落俗套又幽默的行銷活動,運用一系列明信片讓遊客記得造訪這座城市時,一定要購買和大啖甲殼動物。明信片的正面是一隻倒楣的龍蝦,背面則寫著:

波士頓盛產龍蝦,因此市政府立法規定,造訪波士頓的遊客不但必須點一客龍蝦大餐,還必須寫信回家告知親朋好友。有龍蝦圖片的明信片可以取代信件,但是打電話則不符合法律規定。雖然明信片業者十分反對,但市政府已在審核政策允許遊客以傳真龍蝦照片的方式完成這項規定。

這張搞怪的明信片,點出明信片在過去一百五十年來是如何制訂觀光體驗的。這背後的邏輯是,既然你都要大費周章去一個地方了,為何不讓親朋好友知道你在那裡? 由你正在造訪的地方告訴你,在那裡應該做什麼、看什麼,不是再自然不過了嗎? 這是一種觀光表現,「如果一個人去度假,卻從未向他的社交圈證明他有去過,那他真的有去嗎?」

過去一百五十年以來,明信片一直都是證實一趟旅行的存在、連結寄件者與收件者,以及把這兩個人跟某個地方連結起來的手段。對西方觀光客而言,明信片也可以把某些地方商品化,把這些地方變成令人眼熟的景點。明信片除了自豪地展示寄件者造訪過的異國地點,也使得二十世紀初世界各地的城市居民深受偏遠鄉村景點的吸引,這些偏遠城鎮多數會把它們的主要街道、廣場、商家、甚至地貌做成真實照片明信片。在美國,這些鄉村明信片(真實照片明信片和小規模的商業印刷明信片)因為增加了鄉村郵遞路線寄送的信函數量而重振美國郵政。如果是受歡迎的觀光景點,商業印刷明信片印製的數量都是以億為單位,呈現出一個地方精心營造的形象。

但,比起寄出什麼款式的明信片,寄明信片這個動作帶來的社會影響更重要。明信片成為觀光業社會面相的一部分,已有一百年左右的時間。無論是在國內或國外旅行,「應該」如何當個觀光客這件事,一直受到明信片的影響。觀光客不僅應該寄明信片回家,還可以收集某趟旅程的明信片作為紀念品。

對許多二十世紀初的觀光客來說,明信片是旅遊經歷很重要的一部分。包括著名的貝德克爾(Baedeker)系列在內的旅遊指南,會向西方觀光客說明應該要怎麼玩歐洲、應該要看哪些地方,寄明信片回家就是他們有參與了那種旅遊表現的證據。

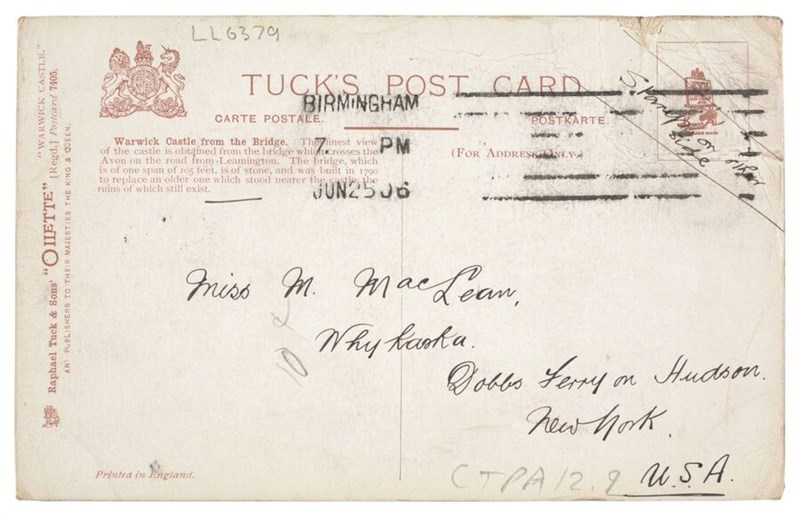

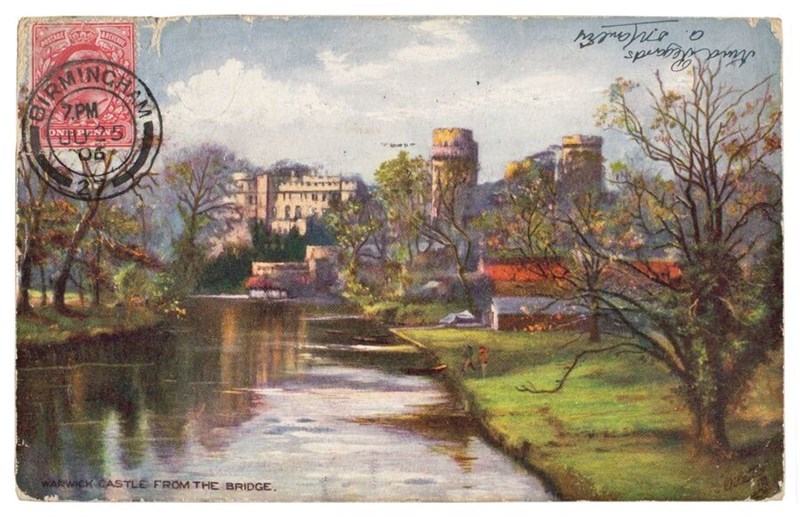

國外的明信片套組也是收藏家喜歡納入的收藏,同時可以當作那次旅行的個人紀念品〔馬克.吐溫(Mark Twain)看了貝德克爾指南的推薦後,曾參觀英國的華威城堡(Warwick Castle,請見第17頁圖2),後來保留了該地販售的明信片套組〕。中產階級觀光二十世紀開始在大西洋兩岸流行起來之後,明信片就變成跟旅行有關的一種普及物質文化。

那些一九九○年代的波士頓龍蝦明信片特別了不起的地方是,它們呈現波士頓的方式跟僅僅十五年前的明信片就完全不一樣。在一九七七年,照片明信片把波士頓描繪成「傳統、科學與技術的重鎮」;到了一九九○年,更多明信片強調的是景點遊覽、購物和學術。描繪一座城市的方式,還有明信片的購買者、寄件者與收件者從明信片上的圖像接收到的訊息,都是營造城市名聲的手段。隨著時間過去,人們想像、記得、拍攝和商品化一個地方的方式自然漸漸出現改變。

歷史學家尚—克里斯多福.弗戴特(Jean-Christophe Foltête)與尚—巴蒂斯特.里托(Jean-Baptiste Litot)表示:「明信片把寄出明信片的地方和寄去的地方連結起來,這樣的郵件旅程便是明信片最明顯的空間特徵。擺在架上的明信片首先跟照片上的地方有關,其次跟販售明信片的觀光地點有關。」