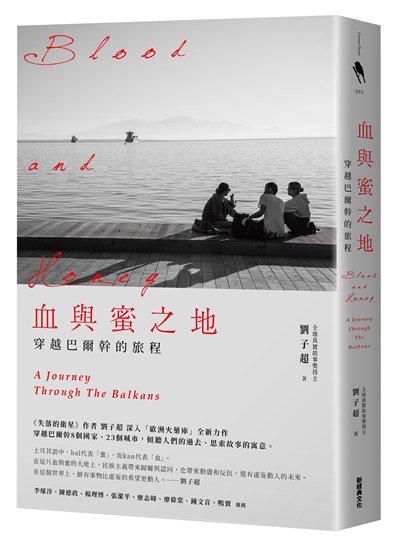

《血與蜜之地》結合第一手旅行見聞與採訪報導。從寧靜的特雷比涅到分裂的莫斯塔爾,劉子超與當地居民對話,細膩描繪出戰爭雖已遠去,但歷史傷口依然影響著他們的生活。

他走過這片美麗又充滿歷史傷痛的土地,以敏銳眼光,捕捉到巴爾幹半島居民自我認同的深層矛盾。對於極右派崛起、民族主義興起等現象,來自巴爾幹半島的觀點,似乎也是當前世界局勢的縮影。

內容節錄

《血與蜜之地:穿越巴爾幹的旅程》

第五章:莫斯塔爾I

(前略)

特雷比涅是一個人口不足三萬人的寧靜小城。波赫戰爭期間,大多數波士尼亞穆斯林和克羅埃西亞族被迫離開。如今,塞爾維亞族人口的比例從南斯拉夫時期的70%激增至94%。儘管身處波赫境內,但是街道上看不到波赫共和國的藍黃色國旗,只有波赫塞族共和國的紅、藍、白三色旗幟懸掛在政府辦公樓、員警局和各種公共紀念碑上。

這裡距離杜布羅夫尼克只有30公里,但就氣氛而言,卻有著天壤之別。我發現這裡異常安靜,遊客幾乎不見蹤影。當地人透露,只有在盛夏之時,才會有些精明的旅客選擇在此住宿,白天則驅車往返於杜布羅夫尼克之間。

鄂圖曼土耳其人在這裡統治了四百餘年,在特雷比什尼察河上留下了一座石拱橋。

如今,青綠色的河水沖刷著河床上的卵石,河畔是一派田園風光。灰瓦紅牆的庭院裡搭著葡萄藤,種著圓白菜,停著瀕臨報廢的小汽車。一個滿臉皺紋的塞族老婦人,正忙著在繩子上晾掛洗净的床單。

我在石拱橋上遇到了兩個身穿牛仔褲的女孩。她們正坐在橋頂的石頭上,眺望橋下的河水。兩人還是高中生,和陌生人交談時會因害羞而臉紅。我詢問她們高中畢業後的打算。她們說,想去巴尼亞盧卡上大學──在特雷比涅,這是大部分塞族年輕人的選擇。

在波赫,巴尼亞盧卡不僅是塞族人的事實首都,也是波黑的第二大城市。女孩們向我解釋,塞族人很少前往波赫的官方首都塞拉耶佛,因為那是一座波士尼亞族的城市。

直到今天,波赫依舊是整個巴爾幹最動蕩不安的地區之一,也是巴爾幹民族主義矛盾的縮影。無論是在第一次世界大戰、第二次世界大戰期間,還是在1990年代的衝突中,波赫地區都經歷了最為慘烈的殺戮,而這一切並非偶然。

波黑是一個民族和宗教多元的國家,主要由信仰伊斯蘭教的波士尼克族、信仰東正教的塞爾維亞族和信仰天主教的克羅埃西亞族組成。1991年,隨著斯洛維尼亞和克羅埃西亞相繼宣佈從南斯拉夫獨立,波赫的波士尼亞族和克羅埃西亞族也開始尋求獨立,而波赫的塞族則堅定反對。

1992年,在波赫塞族抵制的情況下,波赫宣布獨立,內戰隨即爆發。戰爭持續了三年半時間,造成約二十萬人死亡,兩百萬人流離失所。

1995年12月,戰爭各方簽署了岱頓協定,宣告戰爭結束。根據協定,波赫被分割為兩大實體:波士尼亞族和克羅埃西亞族組成的波赫聯邦,以及塞爾維亞族建立的塞族共和國。

波赫雖然名義上是一個國家,但是兩個實體各自維護著獨立的主權和邊界,各自擁有總統、總理、各部長等政府機關、議會、員警。岱頓協議雖然停止了戰火,卻未能實現深層的民族和解。時至今日,波赫仍像一顆懸掛的定時炸彈,內部的緊張關係隨時可能再次引發衝突……

(中略)

莫斯塔爾是一座分裂的城市。這座城市有兩套郵政系統、兩個汽車站、兩支消防隊、兩所綜合性醫院、兩家電力公司、兩支足球隊、兩個垃圾回收廠和兩家熱門夜總會。它們涇渭分明地服務於這座城市的兩個主要族群:波士尼亞族(約佔44%)和克羅埃西亞族(約佔48%)。

兩個族群的界線分明,沿著城中一條南北走向、與內雷特瓦河平行的大道形成事實上的分界線:波士尼亞族居住在分界線以東,克羅埃西亞族居住在分界線以西,而大多數塞族人已經逃離此地。

這條分界線曾是戰爭期間的前線,沿途隨處可見彈孔和廢墟。儘管分界線早已失去原有的軍事意義,但它仍然深深地印刻在人們心中。時至今日,兩個民族的居民依舊很少越過這條界線,甚至有許多年長者再未去過對方一側。這就是為什麼幾乎所有公共設施都有兩個的原因──每邊一個。

不過,我後來得知,有一個例外存在:莫斯塔爾唯一的大型購物中心坐落在克族一側。有時,一些追求時尚的波士尼亞女孩會跨過分界線,去購物中心裡的ZARA購買新款服裝……(未完)