從一名來自愛爾蘭的移民,到成為戰地記者,再走入政壇、先後擔任美國駐聯合國大使與國際開發總署署長,最後遭川普裁撤,薩曼莎・鮑爾的一生象徵著美國政策的轉向,更是對「理想與現實」持續對話的自我剖析。她努力在多重身分中維持平衡,奮力在男性主導的權力核心維持真誠、柔軟而堅毅的影響力,這是一位駐聯合國大使,一位普立茲獎記者,一位母親,在全球政治舞台上穿梭的真實紀錄。

內容節錄

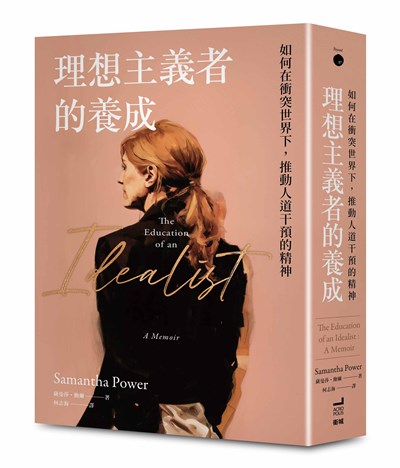

《理想主義者的養成:如何在衝突世界下,推動人道干預的精神》

國務院資深助理比爾.丹弗斯(Bill Danvers)負責主導任命令批准的相關事務。比爾曾在行政部門和國會擔任過一些國家安全職位,包括參議院外交委員會的幕僚主任,而我正是要去這個委員會作證。

除了陪我會晤參議員,比爾安排了一系列的模擬任命令批准聽證會(或稱「謀殺委員會」),讓我練習如何回應參議員的侵略性質問。

我從政府內外召集人員來當我的模擬審問者,包括凱斯、大衛.普雷斯曼,以及我的朋友強恩.法夫洛和湯米.維特(Tommy Vietor),他們兩人長期擔任歐巴馬助理,但近期已離開行政團隊。他們的工作是要表現得像他們所能想像得到最惱人的參議員。

砲轟立即展開。

「你憑什麼認為你有經驗在聯合國代表我們?學者懂什麼外交政策?」

「你叫希拉蕊.柯林頓『怪物』,你打算靠辱罵在聯合國交到朋友和影響他人嗎?」

「你曾寫過美國沒有承認亞美尼亞種族滅絕是個錯誤。但歐巴馬總統也沒有達成這件事。你可以現在發誓,你當上聯合國大使後會承認這場種族滅絕嗎?」

「你長期批評美國的外交政策,表明你寧願世界各國政府和國際條約來支配美國。你打算利用你的職位暗中破壞美國主權嗎?」

所有參與這些會議的人,面前都擺著我過去的著述和我受訪中最具爭議的摘錄片段,並熟練地利用這些內容把我逼到走投無路。有些人會念出一段聽起來令人極致反感的引文,接著天真無辜問道:「你現在還是這麼想嗎?」凱斯扮演參議員蘭德.保羅(Rand Paul),他知道如果有人在我姓氏的結尾誤加上「斯」,我就會過度惱怒,於是他甘冒風險,每次問問題時都叫我「鮑爾斯女士」。

我的同事、朋友和配偶對我提出大量問題時,我相當不擅長為自己作證的事實更顯而易見。我的看家本領是提供冗長、真誠、最後不利於我的答案。我就連面對應對進退的小問題時,判斷能力都很差勁。

「參議員保羅」叫我鮑爾斯女士時,我打斷他更正:「是鮑爾,參議員。」我不曾預期這些練習會從一開始就非常順利,但也沒想像過情況會如此糟糕。

我的答案拖泥帶水時,丹弗斯的嘆息聲變得更大更長,他坦白告訴我:

有件事你似乎不太明白:參議員不是去那裡聽你說話的。他們出席是為了聽自己說話。他們想要上電視。他們想要演給支持者看。你說話時,多數人甚至連聽都沒在聽。你只是在填補他們第一段和第二段假裝是問題的評論的中間空白。所以你的回答愈長,他們就會愈惱怒,你也愈有機會說出會讓你後悔

的話。如果你其他意見都不聽,就記得這一點:你的聽證會不是真的聽證會。

我和歐巴馬在參議院工作時已經知道這件事,但我難以內化這個概念。

我們一起生活後,凱斯總是能找到在我低潮時鼓勵我的話。可是在這裡,他聽到我的回答幾乎等同於「如何不被美國參議院批准任命」的指南時,他沒有假裝稱讚我,而只是同情地告訴我:「我很遺憾你必須經歷這一切。」

我投入好幾個星期在謀殺委員會上練習,鑽研我的答案,努力讓我的答覆愈機械簡要愈好。國務院官員已經針對可能會犯錯的各種問題準備好答案,但他們寫的東西很多都感覺相當虛假。我會在試圖回答制式化答案途中停下來,告訴我的審問者:「我不能說這種話。這完全沒有回答到問題。」

這多次讓丹弗斯把臉埋進雙手中,並問道:「你到底想不想被批准任命?」

這會把我惹火。「我想要被批准,但不想要變成華府混蛋來換取任命。」

我們最後勉強妥協。我告訴丹弗斯:「我提個可行的方法,你不想要我用平常巨細靡遺的方式實際回答問題。而我不想要假裝參議員沒有問我們那些他問出口的問題,或說一堆廢話。為什麼我們不去找到其他感覺有所回應的回答,雖然不是我的直覺答案,但又是我真正相信的事呢?」

這後來變成我做準備的策略:找到方法不要總是把第一個念頭說出口,但仍表達出我所謂「同樣是真的」的看法。

在討論二○○三年布希總統入侵伊拉克前我為《新共和國》寫的一篇文章時,我有機會嘗試這個新方法。在這篇文章中,我主張美國應該實行我們對其他國家宣揚的做法:「制定認錯原則會加強我們的可信度。我們必須重新思考美國的外交政策。需要的不是稍微調整,而是全面改革。我們必須清算美國在歷史上犯下、贊助或默許的罪行。」

「美國需要為什麼罪行道歉?」湯米.維特在某次謀殺委員會上問我。

「謝謝你的問題,參議員。這個議題顯然頗具挑戰性。但可以舉幾個例子,阿布格萊布監獄(Abu Ghraib prison)的虐囚、還有......」

「不對,不對,不對......」丹弗斯大吼,凱斯低頭避免和我眼神接觸。「你為什麼要說這種會被抹黑成羞辱國軍的話?你到底為什麼要挑起這種紛爭?你不必這麼做。你的目標是通過聽證會,不是證實世界歷史的真相。」

「好吧。」我挫敗地說,當時也已筋疲力盡。「我懂了。那麼,我該回答什麼呢?」

「說那篇文章是很久以前寫的,你現在的看法已經改變了。」比爾說。

「我的看法肯定是變了。但我仍然相信我們會犯錯,我們不能假裝我們不會犯錯。」

比爾再次用「你到底想不想當聯合國大使?」的眼神看我。

我們的策略是要說些「同樣是真的」的事,所以我提議:「我可以談負責任的重要性,以及美國多麼偉大,這是我相信的。」

比爾沒有反對,於是我將這個回答擴充寫成詳盡的版本,好幾天都在練習這個答覆。