陸版五燈獎 《好聲音》火

節目打造成功商業模式及完整產業鏈,讓過去走在前端、帶動華人流行音樂文化的台灣,有太多省思之處,電視節目的生態,也應該有除了談話節目外的新創意。

文/鄭崇生 (中央社記者)

「天天播出《中國好聲音》(簡稱:好聲音,The Voice of China),社會就維穩(維持穩定)了。大家都回家看電視,誰還胡鬧。」浙江衛視的《中國好聲音》到底有多紅?大陸微博上這句玩笑話,寫下最好註解。如同台灣當年的《五燈獎》萬人空巷,以及後來《超級星光大道》影響民眾周六減少外出夜生活,《好聲音》每週五播出、近三個多月比賽,到總決賽當天收視率破5%,打敗中央電視台的中秋晚會節目,號稱有逾5億收視觀眾。

《好聲音》不是大陸第一個紅火的選秀節目,但這個節目緊湊編排的流程,吸引各年齡層的觀眾,並抓到大陸年輕人期盼功成名就的心理因素;背後成功運作的商業模式,更為大陸地方衛視帶來可觀收益,而節目本身的改良進步,加入大量西方元素,也為大陸電視選秀節目製作內容帶來新風貌。

盡可能回到單純音樂本質 一推出就轟動

一向嚴肅的大陸官方媒體《人民日報》也跟上潮流,點評《中國好聲音》。藝文版的文章說,《好聲音》之所以一出現就轟動,是致力於音樂的專業性,盡可能回到單純的音樂本質。

四位明星導師第一階段開始「聽聲轉椅」的「盲選」後,選手們也可選擇拜哪位師,「這既不同於讓年輕人(參賽選手)成為受粉絲追捧的超級明星,也不同於讓普通人在舞台上一展即畢的走過場」,選手與評審有更多互動與參與,經過導師調教後,歌唱表現甚至不亞於專業歌手,讓大陸歌唱選秀節目又重回『實力為主』。」文章認為,現今大陸的80後(1980年後生)、90後處在競爭激烈的時代,年輕人有一舉成名的衝動,展示自我的激情,但如何轉化為可行途徑,是這一代人的焦慮,而《好聲音》的選手一炮而紅,讓他們有了學習效法的對象。

但再紅的節目仍有是非,《好聲音》也難逃這個宿命。進入第二階段的「導師抉擇」,傳出有涉及選手與導師關係的隱私,之後的「團隊對戰」與「決賽盛典」,更有對節目操控選手、強迫簽約的指控,這一切背後,都和高度商業化的選秀機制與產業發展有關。

有話題才有廣告。《好聲音》由飲料廠商冠名播出,「節目過度廣告化」一直以來是大陸電視節目為人所詬病的,但地方衛視不同於央視有國家編列大筆預算,只要符合大陸國家廣電總局規範,在市場經濟原則「求生存是王道」的情況下,當然什麼都不會放棄。

過度廣告化遭人詬病 節目能否長紅待觀察

在台灣,選秀節目也曾以「簡訊投票」的方式和觀眾互動,這塊和電信業者合作的商機領域,大陸早在2005年的湖南衛視《超級女聲》也有投票機制,但這回《好聲音》「賺更大」。

大陸媒體報導指出,才經歷商標權之爭的加多寶涼茶得以冠名播出,節目每次開始前後,主持人華少一口氣得念完15秒的贊助商宣傳口號,價值6, 000萬元人民幣(約新台幣2億8,072萬元),而華少要不換氣念完冠名宣傳其實並不容易,卻被網友戲稱為「賣涼茶的」。

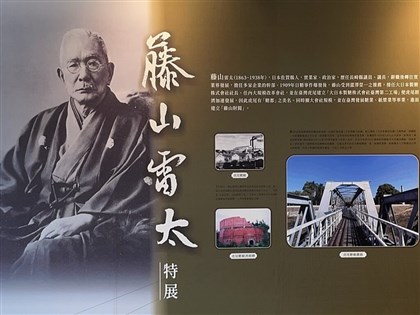

另外,《好聲音》堪稱是中國大陸電視史上的首次「製播分離」,製作單位在收視率達一定水準後可參與廣告抽成,被大陸媒體認為是打造成功雙贏模式關鍵之一。《好聲音》的製作單位燦星製作,背後有香港星空傳媒(旗下有星空衛視、Channel [V]等)國際背景,燦星製作購買《好聲音》始祖─荷蘭版的The Voice後,才開始海選錄製。分析認為,燦星承擔了昂貴的版權費,如果節目收視不達標,將單方面承擔先前投資版權費的損失,在利潤與風險雙重刺激下,燦星不惜成本打造最好產品,也證明當初浙江衛視猶豫是否高價簽約播出的疑慮是多餘的。

據指出,浙江衛視從開播第一集每15秒廣告人民幣15萬元,漲到決賽時每15秒人民幣116萬元,創造了中國大陸單一項廣告價格之最。

不只是廣告,大陸的選秀節目產業化也儼然成形,運作出一套中國特色。

【本文未完,更多精彩內容請見《全球中央》11月號;未經同意禁止轉載。】

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。