棒球給的情緒價值

正當我在想構圖時,台灣隊擊出適時的一棒,觀眾席集體站了起來,連同冷靜的區域及啦啦隊都往球的方向看去,確認擊出安打後,全場又熱情的歡呼,啦啦隊亦又帶動觀眾為選手加油喝采……

《悲情城市》1989年在義大利威尼斯影展拿下了台灣電影第一座金獅獎,侯孝賢所代表的「台灣新電影」運動的藝術地位,在國際上獲得最有力的背書。

同年的年初,曾在中央電影公司擔任企劃的小野(李遠)與吳念真,離開了曾經從《光陰的故事》、《兒子的大玩偶》開始,一手催生多部台灣新電影作品的基地。

《悲情城市》獲獎後,小野應聯合報副刊邀請撰文時寫道,他在確認《悲情城市》得到最大獎後,「止不住的想哭又想笑」。小野雖沒有參與《悲情城市》製作,但身為台灣新電影的一份子,他和侯孝賢、楊德昌等人,一同面對過外界的冷嘲熱諷。他在文章裡寫著,想哭,是因為「就在最絕望的時刻,我們得獎了,忍不住想大哭一場。」想笑,則是因為國際影壇的肯定,也證明了堅持是對的。

但是離開中影的小野,也沉重地寫著:

我相信《悲情城市》得到「金獅獎」,也只是80年代即將結束前的一聲淒厲而慘烈的悲鳴。

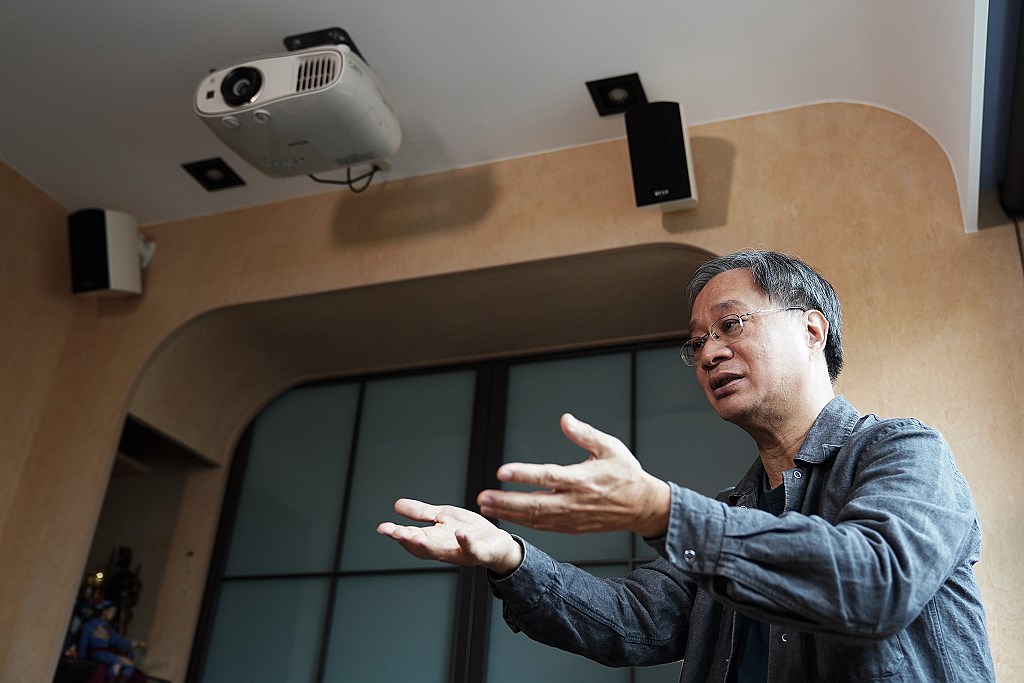

2019年年尾,小野坐在位於台北的工作室窗台上,談起30年前那個曾經美好的時代。他說,台灣近代史上,年份只要逢「9」常有大事:1949年國民政府撤退來台;1979年中美斷交,發生美麗島事件;1989年中國大陸發生六四天安門事件,港台聲援,《悲情城市》獲得金獅獎。「所有的事情發生,都是那個時代走到一個階段,好像有些英雄出現,但真正的英雄,是那個時代!」

在另一場訪問中,影評人焦雄屏提到,1980年代是瓊瑤電影、抗戰電影風潮的末期,台灣經濟起飛,中小企業生意人提著007手提箱,走出國外賺取大筆外匯,Made in Taiwan-台灣製造,走到最高峰,台灣外匯存底,排上世界第二。

另一方面,白色恐怖時期成長的知識份子,再也無法容忍強人政治與不合時宜的制度,集結成一股能量,蠢蠢欲動,其中也包括海歸的年輕電影創作者。這群人的目的很單純,小野說:「當時,我們就是一群想衝破體制,拍自己的電影的人。」也因這樣單純的友誼,讓那個時代從現在看來,仍是格外美好。

1980年代,電影產業遭遇瓶頸、拍片資源匱乏,這群年輕電影人目標一致,大家不論遇到什麼事,無私幫忙。小野還記得,每部電影開始前,不論哪一部片的人,大家一定聚在一起,「你一言我一語,一個人的故事,就變成了另一人的電影。《戀戀風塵》就這樣從原本的另一個故事,變成從吳念真的初戀往事,再變成一部人與土地的史詩。」

小野說,多年後,不再做電影的的詹宏志曾對他說:「我不再看國片了,因為沒有人可以再超過我們那個時代。」小野認為,那是曾在那個年代全力拚搏的詹宏志,對那個時代的眷戀與驕傲。

不可否認,新電影的票房確實有瓶頸。小野提到,侯孝賢與楊德昌在國際越來越發光,作品卻風格越來越個人化,在台灣難尋知音。他回憶,當時他與吳念真,還有另一批新電影導演張毅、柯一正等人,在中影辦公室討論著,大家認為還是不該離觀眾越走越遠。

因此,侯孝賢與楊德昌之外,中影開始有另一批導演,做出一系列貼近觀眾的電影:李祐寧的老兵故事《老莫的第二個春天》、張毅的成長電影《我就這樣過了一生》、還有柯一正的《我們就是這樣長大的》,票房都不俗。

小野說:「當時在拍《恐怖份子》的楊德昌,看到這些電影票房賣座,還跑進辦公室開心大喊:『大賣!我們的時代來臨了。』,但他的心情,也反映了當時創作者雖然看到市場的問題,也不願放棄自己的風格。」

國家電影中心的台灣影人目錄上,小野的簡介寫著:「1989年,隨著『新電影』在票房上的挫敗,小野也離開任職8年的中影公司。」但小野說,他和吳念真離開中影,原委與票房無關,簡單說,就是那個時代過去了。

回到原點,那個1970年代與80年代的交接點,浪漫的文藝愛情片、激昂的抗日電影都不再有票房號召力,中影面臨存亡危機。總經理明驥力求突破瓶頸,先後把年輕的吳念真與小野,找進中影擔任企劃。明驥不知道的是,看起來老實努力的吳念真,與放棄美國學業返台的「愛國作家」小野,骨子裡都是想衝破體制的青年。

進步青年潛入黨國體制,占下了兩個位子,能運用當權者資源實現理想的機會太難得,讓原只想做個幾年就離開的他們,一做就是8年。

他們仍得學著夾縫求生。小野指出,在中影推動新電影,旁人看來資源好像最多,「但中影也只是每年拍一、兩部新電影作品,其他還是在拍政宣片。打開中影歷年片單就會發現,我們是每年在《八二三炮戰》、《旗正飄飄》這類電影的夾縫中,說服老闆拍一、兩部新電影。」不但如此,他們還要學會偷天換日,小野說:「我們跟老闆報告我們要拍什麼,最後拍出一部他不想要的,我們都用這種偷渡自己想拍的電影。」

在陳規舊制的組織裡,小野雖想說服侯孝賢與楊德昌和中影簽約,替因獨立拍攝《青梅竹馬》、《風櫃來的人》而血本無歸的他們,幫上一把。但在基本導演費待遇外,沒有決策實權的他們,也很難在版權歸屬、分紅方式上,幫好友爭取更多權益。幾次下來,這種失落感越來越重,小野說:「想要離開,也是因為我不想再為人作嫁,扮演無法給予任何承諾的角色。」

1988年,蔣經國過世,國民黨內爭。友人王榮文說,「台灣社會重新洗牌,翻天覆地的改變要來了。」不想再為中影賣命的侯孝賢、楊德昌與詹宏志等人成立「電影合作社」,找了吳念真擔任《悲情城市》編劇。小野與吳念真下定決心離開中影。

小野遞出辭呈時,老闆收到一封電報,楊德昌的《恐怖份子》的德國電視版權售出,替中影賺進了1000萬台幣,他拿著電報問小野:「時機大好,為什麼想離開?」小野心中苦笑:「這些片子版權全歸中影,多賺的錢導演都沒份。」

進入90年代,曾經在新電影運動貢獻甚深的小野、吳念真與詹宏志,繼續與侯孝賢、楊德昌等人合作幾部電影後,漸漸淡出,也越來越少提到電影。小野說,詹宏志與吳念真,都曾經提到同樣的原因—「當時的友誼沒有了。」曾經單純想一起衝破體制、互相幫忙的團結小圈子,因為各種原因,出現了裂縫。

此外他也提到,大家一起在1980年代衝破體制,「以為打敗大魔王之後,就可以迎接新時代,但事實是,世界卻沒有變更好。大家的共同目標沒有了,反而開始迷惘。」

沒了共同目標,小野決定回到平淡生活,專心寫作;吳念真則在接下來的10年來回掙扎,拍了《多桑》與《太平天國》2部電影後,還是決定成為廣告人。大家公認最無私的詹宏志,在幫助楊德昌幾部電影後,投身網路產業,現在成為本地電商龍頭,他為新電影的貢獻,反而少有人知道。

多年後,台灣紛紛擾擾的政治口水中,忽然有一口噴向吳念真與小野,說年輕的他們當年在中影,把持著所有資源。小野說,自認完全沒有把持資源的吳念真一肚子委屈、氣不過,打電話到電影資料館,要他們把幾年前自己受訪的口述歷史資料全數銷毀,他甚至向時任館長的黃建業說:「我沒做過電影。」自此鮮少提起自己做過電影。

小野說:「吳念真的憤怒只有我懂,我們大可將大把青春用來做更多事,卻守在中影不走,不是為自己的利益,而是那個資源太難得,拿來做大家想做的事情,那種心情難為外人明白。」

進入1990年代,「新電影」成為當時新一代創作者的重要養分,小野解釋:「更之前的國片風格已消失,90年代創作者能追尋的,就是在成長過程中這些80年代的電影,也讓他們的作品偏向以導演為中心的作者論。」

但走過侯孝賢、楊德昌、蔡明亮與李安等創作者,在1995年之前在三大影展開創的輝煌5年。1990年代後半,國片越來越難打進三大。小野認為,彼時國片產業走到谷底,導演能拿到的資金比80年代更少,為了保住拍片機會,只能拍很小的題材,加上票房無法回收,讓創作者無力思考怎麼拍電影。比起1980年代,這些創作者的挑戰嚴峻很多。

「當年在中影有公司資源,我們只要想出點子就可以拍了,市面上也有兩條專放國片的電影院線,排片、宣傳,也都不用煩惱」,小野說,「我反而更佩服1990年代的這些製片、導演。」

另一方面,焦雄屏則認為,當時台灣經濟、政治開始敗壞,「創作者捕捉到都會文化,是毀壞、精神面的匱乏。這個時候的電影,有沉重的悲傷、頹廢,但國際上認為當時的國片,美學沒有超脫前人表現。進入後現代的台灣電影,形式碎裂,人物情感單薄,讓人覺得台灣電影後繼乏力。」

進入千禧年後,國片又出現不一樣的局勢。在台灣,走過1990年代的電影創作者,開始想透過更親民的電影把觀眾找回來,但又放不下對新電影的景仰。小野說:「兩邊擺盪的矛盾,結果就是兩頭空。」此外,加上台灣加入世界貿易組織(WTO),全面開放外片進口,國片更難找到戲院放映。

國際影壇上,1980年代兩岸三地華語電影要角,強勢回歸國際大影展。焦雄屏指出,當時有楊德昌的《一一》、李安的《臥虎藏龍》,香港則有《花樣年華》,大陸則有姜文的《鬼子來了》,「那一年華語電影水平之高,兩岸三地互相襯托。但『新電影』也逐漸濃縮至幾個重要電影作者,而非一個集體性運動。進入21世紀後,就更不再有。」

小野指出,《海角七號》之後國片重現曙光,近年更年輕的導演,成長過程受歐美電影的影響更多,沒有台灣新電影包袱,才能出現《目擊者》、《返校》這樣題材嶄新、節奏明快的電影。

焦雄屏則指出,諸如鍾孟宏、趙德胤等當今台灣最重要電影創作者,雖在美學上沒有更多突破,仍延續新電影最基本的精神。

此外,相較於80年代國片重視作者論,導演為大;近年國片產業製片角色份量增加,業界也懂得在前期納入市場評估。小野強調:「只有作者論,台灣電影走不下去。製片的角色變重要,是台灣電影最重要的改變,台灣電影因此有了工業的模式。」

台灣新電影運動以及《悲情城市》為國片在藝術成就上,建起一座光彩奪目的紀念碑,之後,台灣電影隨著時代流轉,走過產業的低谷與重生,並歷經在藝術與商業兩端的擺盪後,逐漸走出一條新的路。

但是,30年前《悲情城市》揭起埋藏在社會下的悲情,時至今日,台灣社會走出來了沒?分別受訪的小野與焦雄屏,不約而同地指出,台灣的政治、認同問題沒有解決前,我們仍無法擺脫「悲情」。

小野認為,經過清朝、日治到光復後的台灣,「一直沒有成為一個主體,身份認同的錯亂,帶來的就是悲情。」他認為,因為這樣,無法自己決定身份的台灣社會,選擇遺忘。「有錢賺就好,大家不要去想歷史。從我們這一代,一直到現在,不斷循環著這樣的狀態,我們的命運好像一直懸在半空中。」

焦雄屏則指出,台灣一直是中美角力間的一著棋,台灣的定位「一直沒辦法自己決定,社會也沒有辦法統合共識。」她更說,80年代台灣的悲情還比較單純,現在台灣面對的,則是在全球化環境下,我們的位子在哪裡。「這是每一個人都要去思考的問題,而不是盲目被虛無的論述炒作。」