此時無聲勝有聲 讓敏迪帶世界走進你的日常

「你現在收聽的是『敏迪選讀』。」

對熱衷收聽Podcast節目的人來說,這或許是一句「有聲音」的開場白。

2020年,Podcast在台灣爆炸性成長,敏迪自2019年就投入經營Podcast品牌,並以分享國際新聞打響名號。今年12月初,Apple Podcast分享2022回顧名單,敏迪選讀也被列為「讓人掌握時勢脈動的節目」排行之一。

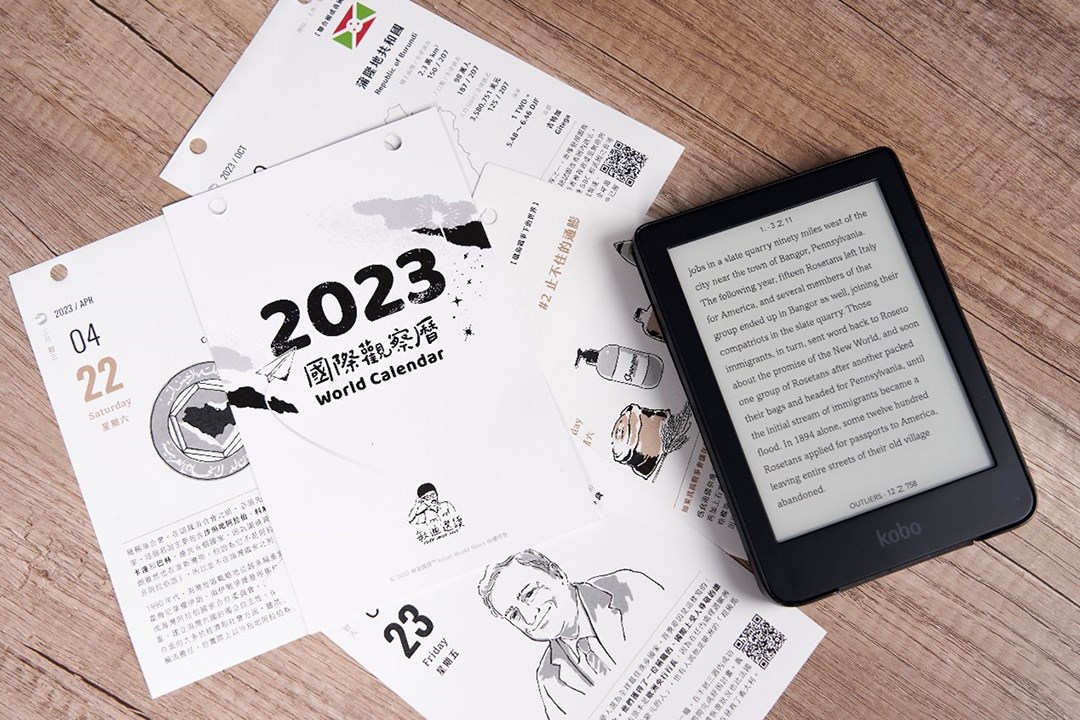

不只要攻有聲市場,去年敏迪推出《2022國際觀察曆》募資專案,3天內就賣出破萬本,且集資金額突破千萬新台幣,創下台灣日曆募資最快破千萬的里程碑。專案結束,她賣出3萬本日曆,讓聽眾開玩笑形容她根本是「日曆富翁」。

再到今年,敏迪6月就提早佈局募資日曆戰,演唱會有「早鳥票」,她是推「光速鳥」名額,在還沒寫完日曆前,就開放預購。也許你會認為,年中就買明年日曆,聽來實在不可思議,但仍有不少人買單,且據嘖嘖募資平台統計,綜觀今年全數以集資發售的日曆來說,截至2022年12月16日,《2023國際觀察曆》是全部86款日曆中的集資金額冠軍。

「不過明年不確定還會不會繼續推《國際觀察曆》了。」敏迪說,因為以目前而言,她無法再寫更好了。

事業碰低潮 無心點燃日曆戰提早開打

當今世界面貌由現實與網路交織而成,當隔著螢幕看來遙遠的KOL站在面前,往往給人超現實的感受。敏迪(本名:黃以萱)倒不一樣,她擅長以簡單而明快的節奏闡明複雜詭譎的國際情勢,例如今年馬來西亞大選背後脈絡,她以宮鬥劇精準比喻,讓看似冷門的國際新聞不再遙遠,人也如網路形象,直接而爽快。

「像去年推《2022國際觀察曆》時,其實我就記錯時間。」敏迪大笑。

原來團隊在準備推出日曆前曾做市調,整理並加以分析2020年募資破千萬日曆案例,「我就記得人家都是在8月開始募資,我跟我們團隊說『不能輸人家啊,至少要平行啊!』然後忙碌一陣子發現,欸?我記錯。人家其實都9月到10月才開始募資,讓其他募資團隊嚇到『怎麼這麼快就開打了?』」

起頭時間是個意外,但卻也讓《2022國際觀察曆》能佔得優勢,在當年度日曆市場搶先插旗。不過在開放募資以前,卻連敏迪自己也不認為《2022國際觀察曆》能賣得好,除了拜託其他Podcast頻道「百靈果」或媒體人范琪斐多多宣傳,還認為只要能打平成本賣出4千本就心滿意足。

既然如此,當時為甚麼還要推《2022國際觀察曆》呢?

敏迪說,那時其實正好碰上低潮,「2021年3月到5月間吧,因為有許多非常有流量的網紅湧入Podcast,而每個市場就是這樣,大家快速進入後,即使原本在前面也會被洗下來,那很現實的是,你被洗下來就不太會有業配收入,我那時就瞬間減少到可能一個月都沒有收入的狀態。」

但與她同期投入Podcast的頻道越來越紅,看著別人的聽眾數一直增加,讓敏迪感到非常焦慮,她形容有段時間自己是「東施效顰」,看別人做甚麼熱門主題,她就跟進,這樣混亂的時間大概維持1個月。

「後來我就想說算了!先這樣,那我就乾脆專心做我原本就想做的事情好了。」敏迪苦笑,也因此《2022國際觀察曆》才會誕生。

作家、記者都曾是志願 罵老師罵到上報紙

敏迪原本就想做的事情,其實不是日曆,是報紙。

不同於「電視兒童」,敏迪說自己從小就是個「報紙小孩」。放學回家,她會自己坐在小餐桌前吃碗牛奶燕麥,一邊翻閱早上送到家的報紙,甚至人生第一份收入也是國中投稿報紙換來的400元稿費,「我寫的是我的老師。」

乍聽是很溫馨的故事開頭,但敏迪立刻接著說,「我寫的是我的班導教學方法很糟糕!因為班導有兒子跟我們同屆,上課時就會一直拿他兒子來跟我們比較,我就用筆名描述班導怎麼樣這樣子,文章禮拜天刊出來。那因為我又矮又皮,位置就坐在老師正前面,結果禮拜一早自習寫功課時,老師就說『黃以萱,聽說妳寫報紙罵我?』」

回憶當時情景,敏迪笑個不停,她說當下真的「心一涼」,雖然她不曉得老師怎麼知道那是她寫的,她也就承認了。但整件事情的後勁在於,其他老師還跑來偷偷鼓勵她「寫得很好!我們也覺得他一直講他兒子。」

喜歡閱讀與書寫,讓敏迪兒時曾立志當作家,「但我叔叔跟我說,當作家我會餓死。」一路成長到高中,她換對記者產生興趣,「畢竟還可以寫嘛!」只是她去參加記者營,有老師說想當記者就別唸新聞系,而是讀財經或體育等專精科系,因此大學才唸清大經濟系。

誰是孟晚舟?國際新聞就在天邊和眼前

敏迪在大學畢業前,曾參加政府舉辦的創業競賽,風光以冠軍之姿拿到80萬元獎金,畢業後她將這筆獎金拿來創業,以文創商品為主,但2年後,獎金的結局卻是「極度失敗的花光光」,「我那時太天真,只是有想法,但我要做的產品設計、技術甚麼的都還是在工廠手上。」

這讓她一度非常自卑,對她而言,她在同儕間,本是抱回競賽獎金的勝利組,但卻成為創業失敗的魯蛇,她完全不想讓其他人知道這件事情,也不想跟其他人互動,這也令她下定決心開始低調自學,每天看書鑽研數據分析,閉起門來投履歷。

也是在那段時間,敏迪養成閱讀國際新聞的習慣,她在自學過程中發現,要掌握瞬息萬變的科技消息,必須具備更為寬廣而具國際視野的時事敏銳度。雖然她從小喜歡讀新聞,但敏迪坦言,自己其實也是因自學才在出社會2至3年後,才開始看國際新聞,更早之前甚至有些政治冷感,直到太陽花事件才開始關注政治議題。

2018年,華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕。敏迪關注整起事件之餘,也熱烈地分享給身邊的朋友,當中不乏有人反問「孟晚舟?誰?」在她講解來龍去脈後,雖然朋友會聽得津津有味,但仍會有「那這跟我們有甚麼關係?」的反應。

國際脈動看似遠在天邊,但可說牽一髮而動全身,即便原本是發生於外國的小病,也容易變成影響全球至你我日常的災難。在大量閱讀國際新聞後,敏迪體悟到關注國際的重要性,在不斷與朋友分享新聞的同時,她也培養出快速講解國際新聞,或是整理、歸納議題的能力。

敏迪回憶,她記得曾去聽出版人詹宏志一場演講,心中頓感收穫滿滿,回家就決定要好好把演講內容記下來,晚上便在個人臉書發了一篇長達5000字的長文,結果隔天醒來看到文章被分享破5000次,許多人留言「這文章有夠長,但我竟然讀完了」,讓她大受鼓舞。

於是她開始練習,在工作之餘將自己有興趣的、或認為值得被大家了解的國際新聞,寫成一篇又一篇的文章,並透過LINE 帳號斜槓自創「敏迪選讀」,讓訂閱的人都能看到她整理的國際新聞精華,加入Podcast市場前,更累積了一些忠實讀者。而敏迪也在2020年辭去工作,全心投入自品牌經營。

計畫轉個彎 將日曆當新型態載體

在LINE 帳號經營「敏迪選讀」時期,敏迪還沒有正式向讀者亮過相,她曾透過問卷詢問讀者猜測「敏迪」是什麼樣的人,結果問卷回收都認為,應該是位中年海歸男子,令她哭笑不得,「可能大家覺得中年男子或海歸族會比較關注國際新聞。」

敏迪從未在海外留過學,如何解讀國際新聞,或是知道甚麼是值得注意的國際新聞,全憑她一點一滴大量閱讀,並學習各領域的人如何觀看國際新聞而來。當時她公佈「敏迪」其實是位20幾歲的女生時,大家都很驚訝,「我不是為了要公佈我是誰,才跟讀者玩這個遊戲,我是想跟大家說,其實任何人都可以是敏迪,因為我就是這麼平凡又普通。」

敏迪給自己的定位不是寫新聞的記者,而是「說書人」,「充其量就是個編輯」。當她辭去正職工作認真經營「敏迪選讀」後,她便想著,應該要做點甚麼小東西,來回饋一路支持她的讀者,自比「報紙小孩」的她,立刻想到報紙。

敏迪說:「你想想看,很多地方像早餐店之類,是不是還會看到很多長輩拿報紙看新聞,他們的新聞媒介來源還是紙本。我想過,有些年輕人愛看我整理的新聞,但你要他們告訴爸媽去下載APP聽我說,那很難,所以若是有個東西可以在家中,隨時拿起來看一看,那不是很棒嗎?」

紙本,此時成為敏迪口中「我們這些在網路上活得容光煥發的自媒體」連結「根本不會接觸到自媒體的人們」的一種選項。不過要做報紙,當然是大工程,於是她很快刪去這個選項,改往地圖思考。

去年她發起《2022國際觀察曆》募資前,其實最初向募資顧問公司提案的也是地圖,「地圖多重要?我們所看到的地圖往往比例上都與實際國土有差別。」當不同比例的國家攤在同一張地圖上,人們的視野也會先從國土大小開始有誤。

但要做地圖,也是和報紙同樣的問題,「我在做資料研究時就發現,不對啊,我的初期目標應該是要先介紹每個國家,那我第一次做商品,發現日曆就會是個好方式。」敏迪說。

日曆一天一頁的特性,足以應付現代人「每天只要一點」的負擔。敏迪寫日曆,就像寫書一樣,去年寫7萬多字,今年足足寫了10萬字,令她叫苦連天。

「但當看到有老師或爸媽回覆說,他們問小朋友什麼國際問題,小朋友因為看了日曆才答得出來,哇,這種時候真的是成就感爆炸!」敏迪興奮的說,去年推日曆之後,就連朋友傳照片說「欸妳的日曆字太小了,我姑姑要看都要戴老花眼鏡才看得到」,她也覺得很感動,這是和虛擬世界不同的成就感。

將紙本日曆當工具 讓國際新聞走進日常

相比《2022國際觀察曆》如百科全書介紹各國,敏迪說,《2023國際觀察曆》就會像編年史,記錄2022年發生什麼重要議題,因為戰爭過後一切都不一樣了,就連今年會搶先佈局《2023國際觀察曆》,也是她認為戰爭會導致通貨膨脹,印刷成本上升,才因此提早準備。

但國際時事瞬息萬變,今年寫下的重要議題與局勢,明年還會一如往昔嗎?

「沒錯,我們也很老實承認,這份紙本日曆它到了明年會是過時的。」敏迪乾脆的說。她沒有忽視時事議題結合紙本帶來的弱勢,而是反過頭來,再搭配數位優勢,利用QR CODE讓讀者可以掃描到「敏迪選讀」新聞文章,從雲端陪讀日曆。

回過頭來,不管是作家,或是成為媒體工作者,這些以為只存在於記憶中的志願,隨著「敏迪選讀」誕生,其實都一一實現中。敏迪目前正籌備寫書工作,她說,在繞了一圈後無意間發現正往自己原本就喜歡的方向去發展,「我覺得自己非常非常幸運。」甚至連想做地圖的目標,也在今年上線《2023國際觀察曆》時,一口氣跟著堆出,逐步圓夢。

《2022國際觀察曆》去年創下募資日曆最快破千萬的紀錄,而《2023國際觀察曆》目前則是今年募資金額最高的日曆,一切很順利,不過,敏迪卻也認為可能要先暫停腳步了。

「我在撰寫過程中,目前覺得我明年不可能再寫更好的了,既然我的消費者是願意支持我而買,那我也必須要給他們新的好東西。」敏迪說,日曆本就是一種形式,重點從來就是內容還有目標,「我的目標就是,讓國際新聞能夠走到每個人的家裡去。」

有聲的Podcast,無聲的日曆,都終是敏迪實現理想的中途站,願者請戴上耳機或準備好每一天,旅程未完待續。

快門慢想系列文章

快門慢想系列文章