美術館一隅

美術館裡的一切都是藝術品,當解說人員也完全融入館中氣氛,誰說這不是行為藝術……

你有沒有在網路上看過類似的案例?打開ChatGPT,告訴它想要一張「總統」的圖片,首先會跑出西方中年男性的面孔;或是請它美化個人照片,想往「美/帥」的方向調整,它卻老是給你一張歐美臉孔,以西方輪廓為修正準則。

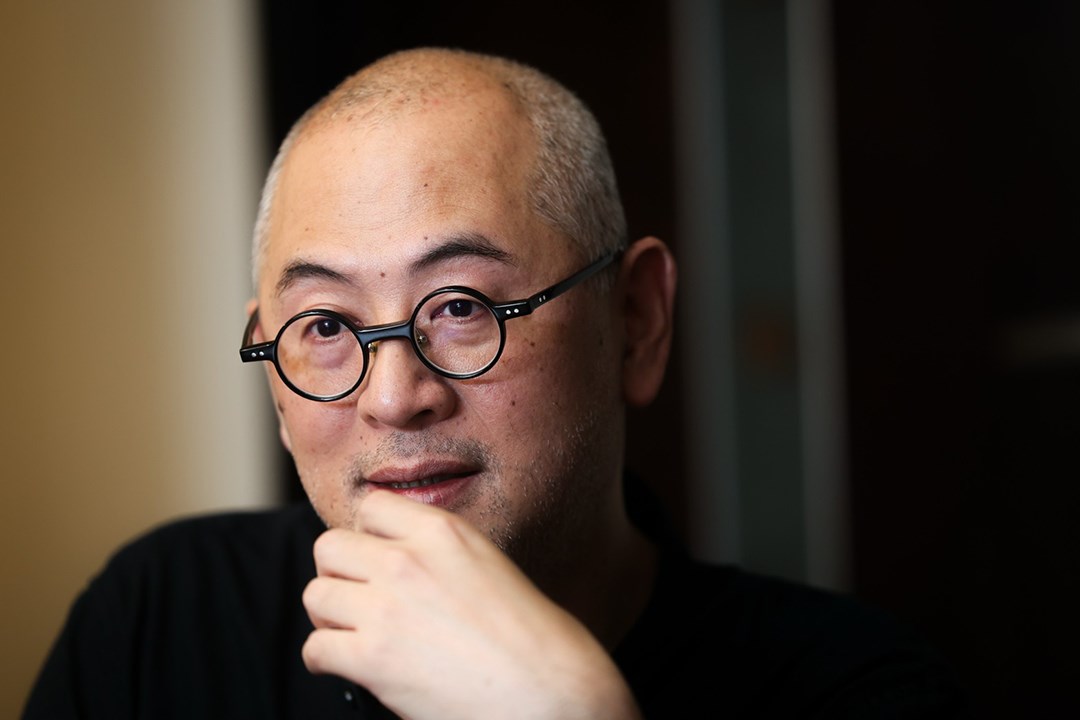

若有這樣的感覺,你並不孤單。至少,超維度(Dimension Plus)總監蔡宏賢就這樣說:「如果你有玩其他AI程式生圖,你就會發現,哇,如果輸入『台灣人』或是『台灣』,感覺好像是60年代還是70年代,我們之前輸入,很多跑出老人家或是小孩那種很苦難的樣子。」

這些情形,都反映出近年專家學者注意到的「AI偏見」或「AI歧視」議題,AI模組運作仰賴大量人類建構的數據與資料,有偏見的是人,人產生了有偏見的言論,言論成為AI的土壤,土壤孕育成果,又成為新的循環。

而當這些數據與資料傾向特定一方的觀點時,AI能呈現的就是特定一方的平面視角,忽略了世界是多面組成的立體天地。

「AI就是場資本遊戲。」蔡宏賢直言,它反映數位時代的認知,掌握主流AI的人,掌握話語權,「這些數據庫所要投入的成本,都是不容易玩得起的,所以意味著未來AI生成內容,其實都可能帶有強烈的偏見跟不正確,那我們想是可以做一點什麼事情,所以提出了PATCHING計畫。」

PATCHING意即修補,顧名思義,蔡宏賢帶領團隊想做的,就是為主流AI世界編織、填補上一些補丁,他們自去年起走訪芬蘭、奧地利等地舉辦工作坊,試圖以互動方式,為資料庫「上課」。

前陣子,全球瘋用ChatGPT生成吉卜力風格圖片,被戲稱為「吉卜力之亂」,但凡有參與這波「吉卜力之亂」的人,對於如何透過一步步指令「循循善誘」,應是熟捻於心,而這反覆的溝通過程,其實就可試作簡單的「教學」。

超維度帶領的工作坊,也是運用一樣的道理。像是在芬蘭,它們將主角換成了台灣人耳熟能詳的美食——豬血糕。

「我們去用AI生成豬血糕,結果就是跑出像豬的蛋糕,然後淋上像果醬的血,很衝擊的樣子。」蔡宏賢說,在龐大數據庫裡,台灣豬血糕會長什麼樣子,似乎處在資訊弱勢,而這其實也是他們想點出的問題,「AI很厲害,但牽涉到區域文化議題,就會開始卡關。」

當超維度前進奧地利帶領工作坊時,改請學員自行命題,有學員是德國人,選擇了生成「德國人」的樣貌,結果跑出來是長著大鬍子且沉思樣貌的男人,有人選擇「政治家」,算出結果則豪不意外,是一群穿著西裝的白人男子。

蔡宏賢說,從食物到人種比對就會發現,原來AI數據庫裡都可見有嚴重歧視或是偏見落差。雖然像是ChatGPT之類大家熟悉的主流AI,其背後資料庫與使用、控制權力都掌握在資本手上,但PATCHING計畫的努力,則是希望有朝一日能將正確的資料引導到其中。

「我們的方式,是在開源碼軟體裡面去訓練資料庫,它是open的,所有的人都可以自己做。」蔡宏賢提到,他們會帶領學員在開源碼軟體中練習,讓AI生圖的模型能透過額外安裝的資料庫,更精確地「生出」正確的影像或描述。

這就是為什麼PATCHING計畫會到不同的地方辦工作坊,然後試圖讓大家理解這個議題,「初衷就是希望我們的AI將來不要只有變成一言堂,這樣子就是他說了就算了。」

當初會注意到AI偏見與歧視情形,其實源自於超維度2023年的作品「VS AI街頭對戰」,那是外觀以大型遊戲機台包裝的Midjourney創作競賽遊戲,選手們可以選擇要與AI或是真人對戰,並在有限時間內下指令生圖,完成機台出題情境,並由機台評分何者更符合題目。

蔡宏賢回憶,那時大眾對於AI如何生圖這件事情,還不是那麼清楚,當時他們只是自己常玩Midjourney,然後互相比賽,後來他便想到,這應該要像常見歌唱節目那樣,辦個世界大賽,「那時候有一部分,就是想要找到很厲害的詠唱師,但就是因為一遇到區域文化的東西,都容易出現錯誤,才會有PATCHING計畫。」

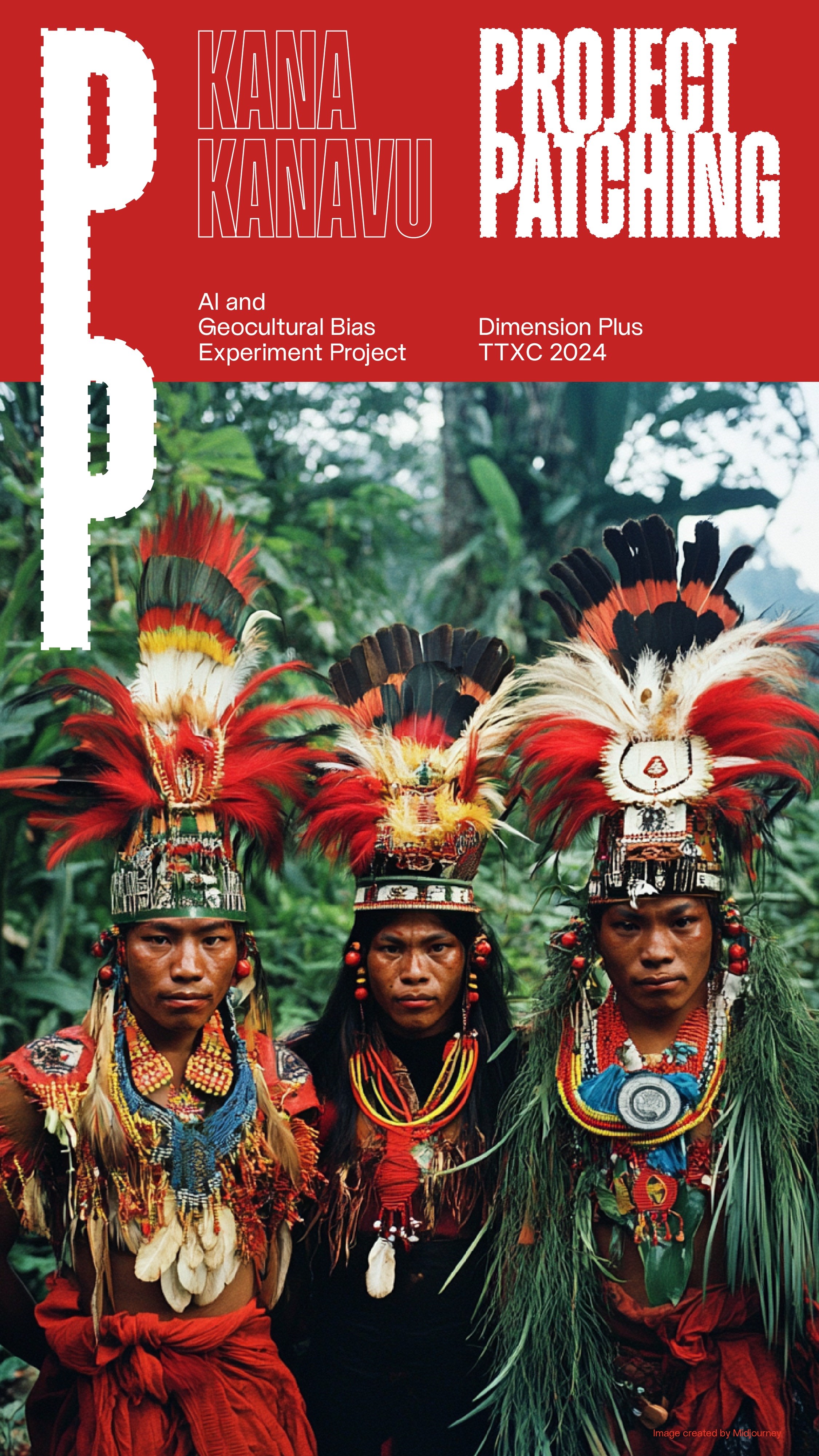

去年10月,超維度到高雄參加TTXC台灣文化科技大會,帶了「VS AI街頭對戰」對戰機台,也將其作為PATCHING計畫工作坊第3站。結果還沒開展前,就因為AI偏見引發一連串誤會,還鬧出了新聞。

一改過往以豬血糕等帶血食物作為討論主題,在高雄,他們選擇以台灣原住民族「卡那卡那富族」作為主題,為了體現AI偏見議題,文宣海報上採用Midjourney生成的「卡那卡那富族」形象,並於網路宣傳標註「附圖為 Midjourney 6.1 所生成未訓練帶AI偏見的影像」,作為最直接的示範。

蔡宏賢說,卡那卡那富族過去與「拉阿魯哇族」被歸類於鄒族中,經過族人爭取,終於正名(2014年),「剛開始生成(圖片)時,你就發現只要打台灣原住民卡那卡那富族,它就生出那種...有點像是南美洲原住民樣子,配飾有很多鮮豔羽毛,就是又非常典型西方的原住民。」

當時,超維度事先透過卡那卡那富族部落(臺灣卡那卡那富族發展協會)聯繫,獲得授權並蒐集影像、資料,以進行工作坊準備,不過當文宣放上網路時,卡那卡那富族人耆老誤以為活動採用錯誤形象,發出抗議,讓超維度須趕緊補充說明。

現代人已漸漸適應AI存在於生活中,對蔡宏賢他們來說,也加快了作品更容易被大眾理解,「比如說,我們那時候做『VS AI街頭對戰』或是PATCHING計畫,其實很多人不理解,但像歷經了『吉卜力之亂』,我上週在歌劇院演講,聽眾阿嬤阿姨都馬上知道生圖要下指令是怎麼回事。」

這無疑是令人欣慰的,至少以蔡宏賢來說是這樣,他在2009年與香港藝術家林欣傑一起成立超維度,專注藝術創作與科技媒體領域,創業後就老是被爸媽問「到底在做什麼工作」,而他也難以三言兩語道明,科技浪潮與專有名詞是一波接一波,今天瘋這,明天玩那,但他們不是夸父逐日,而是將自己定位為「實驗者」。

「我自己有一句話常常講的就是,哇,聞到海的味道了,但始終走不到海邊。」蔡宏賢搔頭哈哈笑,他說,在大家沒有覺得什麼東西熱門時,他們可能覺得「好酷」並進而投入,「但問題是那東西能不能活到真正大家都知道,會不會紅起來前就死了?這就是常發生的狀況,你看像元宇宙就是這樣。」

蔡宏賢唸藝術出身,讀書時就立定「科技」媒材是他想鑽研的方向,因他認為「這裡有無限可能」,退伍後約2000年左右,他到宏碁數位藝術中心任職,可以說是真正投入科技藝術一大契機。那是網際網路興起,感覺世界要大為不同的躁動時代,公司期望往數位藝術方向邁進,曾喊話要在3年內培養100名數位藝術家,他跟著公司腳步逐步摸索產業輪廓,像做研究,一點一滴前進。

2004年,蔡宏賢為了實現想辦數位藝術節夢想,離開宏碁數位藝術中心,他跟幾名前同事一起成立名為「微型樂園」的團隊,除了辦藝術節活動,也一起營運國立台灣美術館對外委託維運的「數位藝術知識與創作流通平臺」,為國內外數位藝術史料留下不少紀錄,而「微型樂園」也是「超維度」的前身。

自千禧年間一一細數,一波又一波如互動、創客、穿戴裝置、沉浸式等名詞一一興起,都是蔡宏賢見證到的浪潮,許多貌似新花樣的東西,其實又與舊名詞有關,難以一分為二,細究起來,不變的是人們想控制全宇宙的心情。

「比較宏觀來講,就是想要創造我們的僕人,可以不用畫畫不用作曲,都要電腦幫我做。」蔡宏賢說,但人們終究還是怕控制不了科技而遭其反噬,對他們而言,實驗者的精神就是在既有、喜歡的範疇中延續就好了。

兜兜轉轉,終能想到怎麼介紹自己在做什麼嗎?蔡宏賢抱頭趴桌大笑:「沒有耶!」走出戶外,他指指辦公室落地窗前展示展示如森白骨節的裝置作品,說那是有陣子迷摺紙所做的作品,也瘋過黑膠,嘗試帶領工作坊自己DIY製作黑膠,讓爸爸終於恍然大悟「喔你終於在工作啦」,這些東西與現在做的事情又有點不同,但重點都是「好玩」。

聞到海的味道了,看得見海嗎?循著那陣風,腳步看來悠然,但正在路上。