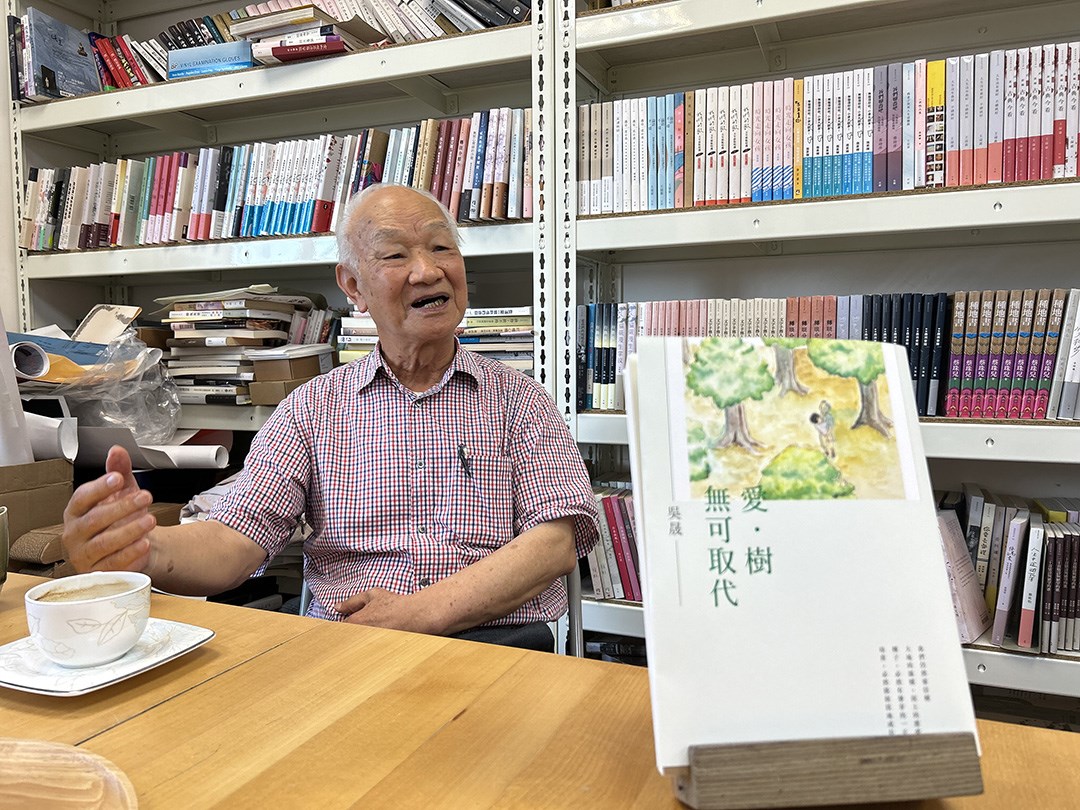

從自己的家開始推廣種樹 吳晟的另類寫詩計畫

擁有一座森林是奢侈的,但要維護一森林,卻要無比的毅力與堅持。位在彰化溪州的圳寮村,有一處私人林園,歷經好幾代主人的善待,陪伴著村裡的人們無數溫煦的日子,這一代主人更特別,他是詩人、教育家、社會運動實踐者吳晟,他秉持著母親的遺訓,持續護持著這片林地,甚至將這裡當成一片實驗園地,期盼有朝一日,台灣的鄉村、平地也能蔚然成林,成為一座森林島嶼。

吳晟說,長年務農的母親非常愛樹,尤其喜歡樟樹,從小到大總是叫他一定要多種樟樹,以後可以留給兒孫成親時製作「紅眠床」。長大以後的吳晟,於是開始在家鄉種樹,不只種樟樹,還種了烏心石、毛柿、櫸木、黃連木及台灣肖楠等台灣原生種樹木,如今蔚然成林。

這是吳晟在彰化溪州鄉間種樹的開始,一晃眼就是40年。

吳晟感念母親為他留下這片寶地,也感謝兄弟姊妹的牽成,同意讓他經營這一方代代相傳的珍貴遺產。

上帝是不寫詩 祂種樹

如同他的詩作〈森林墓園〉所寫:「種一棵樹,取代一座墳墓/植一片樹林,代替墳場/樹身周邊闢一小方花圃/亡者的骨灰依傍樹頭/埋葬或撒入花叢/送別的親友圍繞/合掌追思、默念、話別(節錄)」。

詩中的意境,如今化作現實,吳晟說:「上帝是不寫詩的,祂種樹;每棵樹都是祂種下的詩。」吳晟在現實中打造「純園」,進而在家鄉推動「森林墓園」,這都要花時間,也必須隨時關注專業,不是想種什麼就種什麼,也不是隨便種什麼都能活。

這不是詩人無可救藥的浪漫,而是他腳踏在泥土上、歷經40年觀照,最終化為足以傳世的希望工程。

一切的緣起,都是因為樹。

吳晟說,他的家族世代定住溪州鄉圳寮村,最東處有一座圳寮公墓,是他求學時代必經的其中一條路,當年「林投姊」等鬼故事盛行,他與同伴行過墓園,總有許多奇思妙想,怕倒是不怕,相互裝神弄鬼、捉弄彼此一番。

童年往事 墓仔埔也敢去

吳晟說,他從小就經常到這裡玩耍,對此處送往迎來的景象與人情世故多所觀察,使得他對死亡特別敏感,他的詩作也有許多和死亡相關的主題。

吳晟還記得這裡的土壤非常肥沃,滋養許多昆蟲,他總是和同伴們尋找「肚猴」,用水沖灌、捕捉,只需2、3小時就可以捉到大半簍,加鹽巴熱炒,滋味相當鮮美。

「這座公墓既是我們童年、少年時期十分密切的生活場域,也是吾鄉人最後的歸宿。」吳晟說。

與其說,吳晟對家鄉墓園的情愫,來自成長階段美好的記憶,不如說是他對此地一草一木使終抱持發自內心的關愛使然。

吳晟提到,1980年代他受邀前往美國愛荷華寫作班,經常有機會造訪公墓,國外的公墓就像公園一樣很漂亮,他甚至多次在如此美麗的墓地裡讀詩、吟詩、寫詩,一點都不覺得墓遊有什麼恐怖或忌諱,不像台灣的墓園多半蔓草叢生,只在清明時節才有人過來整理。

墓地公園化 化為行動

吳晟當時就在想,台灣的公墓如果可以變成那樣的公園,那該有多好?

當人們看到墓園,想到的是死亡、故人、離別、哀傷,或者還有神祕、緊張、陰森及恐怖等情緒。但無論何種信仰、對來生的想像如何,墓園理應象徵更多想念、記憶與美好的集合。善待墓園,某種程度也盼望著後人也如此善待、懷念遠離後的你我。

這便是他在故鄉溪州鄉推動「第3公墓」轉型的緣起,他要讓「墓地公園化」不再是一句口號,而是在台灣真正可以辦到的事。

吳晟回顧上個世紀80年代,正是台灣經濟起飛的年代,然而在現代化的腳步下,汽車數量變多,到處都在建設、蓋停車場,於是開啟了鋪水泥、砍樹的惡性循環,人們寧可蓋涼亭、遮雨棚,也不願種樹,但其實任何東西都無法取代樹。

吳晟談到他在1988年讀到一篇名為《何必曰台灣》的文章,文中強調台灣知識份子眼界狹窄,沒有國際視野,眼裡只有台灣,「可是依我的了解,1988年的台灣社會對台灣歷史、地理、文化非常生疏,為什麼這位作者的感受會覺得大家一直在『曰』台灣,使我深自反省。」

捨棄水泥 換一座真正森林

吳晟說,台灣人因為崇尚外國、沒有發展本土美學,以及水泥崇拜等文化迷思,加上不夠了解台灣,導致一窩蜂砍樹又一窩蜂砍樹等各種亂象出現,令人憂心。然而台灣也是國際、世界的一份子,了解自己的土地跟放眼國際並不牴觸。

或者「外國的月比較圓」可以解釋成見賢思齊,那何不學習國外把墓地、平地美化、公園化,造福自己也造福下一代?

吳晟說,台灣有3千多處公墓,他在2、30年前就已經意識到,台灣的土葬率將愈來愈低,許多公墓將荒廢,墓地公園化也許很有機會,也就是在當時,他寫下「森林墓園」,埋下將墓地公園化的種子。

吳晟說,他願意花更多時間推廣種樹,為平地增添更多綠意,為下一代留一座森林島嶼。

吳晟說,他推動平地造林數十年,有些朋友遇到他說,種樹不是很簡單,種了自己就會長大,吳晟則表示,「當然不是很簡單」,種樹以後有許多工作要做,尤其若是遇到颱風過後,滿目瘡痍,必須耗費許多心力整理。

愛與樹 無可取代

吳晟說,「愛」和「樹」都是無可取代的,「愛樹」也是無可取代的,吳晟說,台灣在上個世紀80年代高度發展,汽車數量變多,到處都在蓋停車場,於是開始鋪水泥、砍樹的惡性循環,寧可蓋涼亭、遮雨棚,也不願種樹,但其實任何東西都無法取代樹。

如果蔚然成林是一種人類最原始的想望,遠離在水泥、柏油、高科技充斥的現代叢林,就是一種必然。

吳晟用行動寫詩,讓樹成為現代人垂手可得的詩句,也許此時此刻讓整個台灣的平地蔚然成林是不可能的任務,但在吳晟的啟發之下,更多愛樹、種樹的人出現,這個美夢不遠。

記者在現場系列文章

記者在現場系列文章