傳統效率觀念總是要求我們像機器一樣等速運轉,但真正的高效,是懂得依照情境切換腦力節奏。就像汽車需要換檔,大腦的運轉就像一部引擎──該休息時休息,該專注時全神貫注,該衝刺時全力以赴,才能有效啟動心流,發揮極致表現!

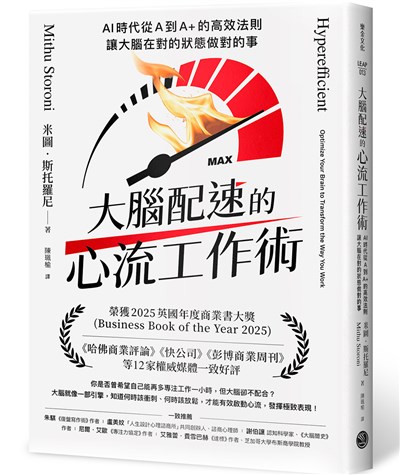

劍橋大學醫學博士暨神經科學專家米圖.斯托羅尼獨創「大腦配速」的革命性工作法,將大腦比擬為汽車排檔,高、中、低三檔各自有其適合的心智活動。透過環境設計、運動、呼吸、睡眠等日常可行的方式,精準切換大腦狀態,瞬間進入專注與心流模式。

內容節錄

《大腦配速的心流工作術》

八○%的理想難易度法則

工作的難易度會影響各位可以獲得多少「學習進展」,進而左右激發內在動機的潛力。

二○一九年,美國一個研究團隊訓練了一個神經網絡模擬人類大腦學習新知的過程。他們設計的學習任務,類似放射科醫師學習在X光片上辨識骨折的方式,並以「是」或「否」來回答。每次誤判都是一個學習的契機:「骨折也可能呈現這種樣貌!」在這項基於神經網絡的實驗中,研究人員發現,當系統的錯誤率約為一五%時,學習速度達到最快。

答錯題數可以幫助判斷測驗的難易程度。如果只有一半答對,代表測驗太難,正確與否只是碰運氣,從中學不到什麼。如果總是百分之百答對,那表示測驗太簡單,沒有學習成長的空間。當錯誤率大約落在一五%時,測驗的難易度剛好適中,不會太難也不會太簡單。這個發現指出在中等難易度的情況下,學習進展最為理想。

作為快速學習的一項經驗法則,一五%到二○%的難易度,從直覺上來看是一個合理的區間。如果對某個主題完全不了解,學起來會感到挫折;但如果已經很熟悉,就缺乏進一步學習的動力。這個經驗法則根植於大腦配速系統中神經動態的運作機制。當任務太簡單且容易預期時,你會感到無聊,並進入第一檔位;挑戰太大時,則會直接跳到第三檔位。最理想的狀態是「黃金區間」(Goldilocks zone,一種「不多不少、恰到好處」的理想狀態),也就是第二檔位。

要接近這個「黃金區間」,可以將任務難易度設定為略高於你現有能力的程度。當各位挑戰自己的技能時,你就會開始學習,而持續地這樣挑戰自己,就能產生穩定的學習進展。工作應該具備適度的挑戰性,足夠難到需要動腦,但又不至於讓你無法完成工作。

當付出與結果不成正比

幾千年前,我們的祖先外出打獵時,他們捕獲的獵物品質往往與投入的努力成正比。大型動物肉量豐富,但通常最難捕捉;而小型動物雖然比較好捉,但能提供的熱量有限。基本上,這樣的情況在投入努力與享受成果之間建立了直接的連結:努力愈多,回報也愈豐盛。

經過幾千年的演變,努力與回報之間那種神聖的結合早已深植人心。然而,隨著工業化的發展,這段關係在時間與空間上被扭曲,變得日益緊張。工業化在努力與成果之間堆疊了許多錯綜複雜的變數,敲一個鍵盤按鍵,就可能撼動橫跨半個地球的市場;而耗費數小時撰寫的程式碼,卻可能只帶來一項微不足道的產品改進,讓用戶幾乎無從察覺。

儘管如此,祖先時代形成的這種印象依然深植於我們腦海中:即使投入的努力不一定會直接影響有形回報的多寡(例如訓練最努力的運動員也未必能奪冠),但努力的確會影響我們事後的滿足感。近期的實驗室研究指出,當你為某樣成果辛苦付出後,它更有可能帶給你愉悅。

只是努力,就能獲得快樂

我們的大腦存在一個有趣的小漏洞。如果持續獎勵高強度的努力,就會出現奇妙的心理短路現象。

當人們一再因努力而得到獎勵時,努力本身便成了一種獎勵。投入努力的過程會帶來與實際獲得獎勵相同的愉悅感,努力的過程也成為令人享受的體驗。最近一個歐洲研究團隊發現,當人們在付出心力後獲得獎勵,即使之後的努力未必帶來回報,他們在未來仍更傾向選擇需要付出心力的工作。

一旦能單靠投入努力便喚起愉悅感,工作中的努力也會自然激發內在動機,壓力也會隨之消散。

大腦在哪裡學會將努力跟快樂連結起來或許並不重要,重點在於建立這種心理短路機制。在工作之外,投入那些需要努力且能帶來內在回報感的活動,可以幫助修正工作中失衡的努力與回報關係。一位投資銀行的資深交易員曾告訴我,他注意到在令人挫折的一天,最能保持幹勁的團隊成員,往往是那些休假時經常參加挑戰性活動和極限運動(如超級馬拉松、冒險旅行、攀登高山)的人。

他們即使知道這些活動未必有實際回報,仍然樂於投入,只因為享受努力本身所帶來的愉悅。

如果我們能善用內在動機的三大元素──穩定而持續的進步、恰好能挑戰自我技能的難度、努力後的成就快感──並以適當的比例結合,就能創造一種心境,使內在動機達到巔峰狀態,也就是「心流」。