本書作者大衛.桑格是《紐約時報》國家安全與白宮資深記者,長年對柯林頓、小布希、歐巴馬、川普、拜登五任總統的外交與軍事決策團隊,以及數百位美國與盟邦高層、情報官員與科技企業人士進行一系列精彩的採訪,圍繞這個時代的關鍵問題展開引人入勝的歷史敘事;從莫斯科坦克壓境基輔、到台灣晶片廠成為全球戰略焦點,地緣政治的板塊正劇烈移動,美中俄三個核武大國正展開一場高風險的鬥爭,爭奪軍事、經濟、政治和科技霸權,世界各國都面臨了選邊站的壓力。而美國,是否還有能力領導這場民主對抗專制的戰爭?

內容節錄

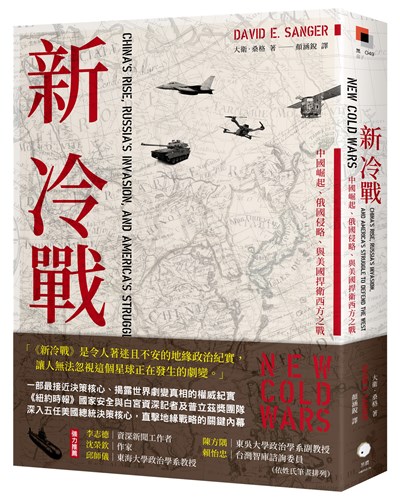

《新冷戰:中國崛起、俄國侵略、與美國捍衛西方之戰》

第十四章

越界

拜登不是美國第一個要處理台灣這顆燙手山芋的總統。老實說,他已經是第十四位了。但在過去七十年來,他們所能選擇的方案都差不多一樣有限,現在也沒有比較好。不同的只是輸贏的差別:台灣對全球經濟的重要性,從杜魯門和艾森豪的時代到現在,已經增加許多。

一九五○年代,曾在太平洋戰爭尾聲與羅斯福和邱吉爾開會,決定日本投降後命運的國民黨領袖蔣介石元帥,卻在國共內戰中慘敗,流亡多山之地台灣。蔣是殘酷獨裁者,以戒嚴法控制台灣,其軍隊屠殺了數萬台灣人民,也囚禁了數萬異議份子。他統治下的台灣沒有政治自由、沒有新聞自由。但他卻是美國支持的獨裁者之一,原因是他反對共黨專制的中國。在那個擔心共產主義形成骨牌效應擴散的年代,台灣是一座重要的自由堡壘。

本來杜魯門總統對台灣或其防禦興趣缺缺。蔣的部隊撤退到台灣之初,杜魯門曾說過:「不會提供在福爾摩沙島上的中國部隊軍援或軍事顧問」,當時西方還都以福爾摩沙島稱呼台灣。杜魯門原以為毛澤東領導下的共產黨應該個把月就可以從蔣手中奪回台灣。但韓戰爆發了,美國這下子得在朝鮮半島上對抗聯手的俄國和中國,這讓杜魯門改弦易轍。他派了第七艦隊進入台灣海峽,並承認台灣為唯一中國代表政權,保證聯合國中唯一的中國席次是蔣在台灣的政權,而非毛所統治的中華人民共和國。之後數十年間,防止亞洲其他地區落入共產黨手中成了美國首要外交政策目標。

一九六○年美國總統大選時,喊出「要從台灣出發擊退中國共產黨」最響亮的,正是尼克森。在與甘迺迪的總統辯論中,他甚至言之鑿鑿地主張,美國應該更積極捍衛台灣的兩座外島─金門與馬祖,理由是這兩地在一九五○年代曾多次遭到解放軍砲擊,情勢緊張,美方不容忽視。

沒想到的是,十二年後,他卻自打嘴巴。當尼克森在一九七二年以總統之姿展開知名的訪中之旅時,他一心想的是要聯中抗蘇,以防中蘇聯手對抗美國。之後,美國在一九七九年由卡特政府正式承認中華人民共和國為「中國唯一的合法政府」,美中建交,意味著美國必須重新界定與台灣的關係。從那一刻起,根據美國的法律與外交立場,台灣不再被視為一個國家,而只是名義不清的小島。

之後的四十年,台灣就這麼卡在這也不是、那也不是的尷尬身分中;它雖派外交官員駐美,但不能稱其為駐華府「大使館」。雖向美國購買武器,卻被警告不得宣告獨立以免挑釁中國。一九七九年簽訂的《台灣關係法》(Taiwan Relations Act)稱其目的是要「維持美國的能力,以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段,而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。」

該法案承諾的含糊程度,讓美國官員在答覆對台防禦義務時更顯尷尬和無所適從。例如,《台灣關係法》承諾捍衛「台灣人民」,而非該島。美方官員在與中國官員開會時,會將他們對該法案的理解像是口頭禪似地不斷重複:只有一個中國,須由中國與台灣共同和平解決。然後他們又會像是複誦似地逐條念出「六項保證」以及中美「三個聯合公報」,這些指導對中國關係的原則。拜登的一名顧問對我說:「我連睡覺都會背。」

等到我在一九八○年代後期首度造訪台北時,台灣人的主要注意力已經轉移到內政的挑戰,並努力想從極權轉為民主國家,而不再停留在中國大陸可能武力統一台灣。當時台灣已經解嚴。年輕世代開始產生本土認同,而不再自我認同為中國人,這樣的國家認同更是與年俱增。這時更出現了一個道地的反對黨─民主進步黨,從不拒談追求台灣獨立的決心。

但台灣最大的改變,在當時並不為人所知。就在一九七五年蔣介石過世一年後,台灣政府說動當時的美國電子業巨頭RCA(美國無線電公司)來台,教導台灣人製造半導體。這項轉變讓台灣在四十年後,成為對其他國家極其重要的存在。要是台灣消失,或在中國的輪番轟炸下灰飛煙滅,全球的數位經濟也將跟著瓦解粉碎。

當台灣的政治體制在一九八○年代和一九九○年代逐漸成熟之際,台灣和中國大陸開始展開具體的對談,同時也展開大規模的經貿交流。兩邊成立半官方代表團進行會晤接觸;先是一九九二年於香港開會,界定雙方暫時的新政治關係,雖離外交承認還很遠,只是模糊的框架,成為未來三十年兩岸關係的主軸。